投稿日 : 2016.03.30 更新日 : 2020.01.23

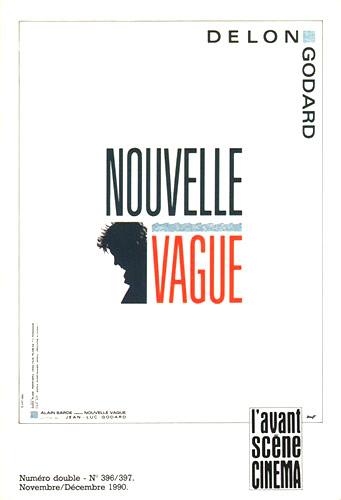

阿部和重【音楽/映画覚書】第6回『ヌーヴェルヴァーグ』

文/阿部和重

今回から少し趣向が変わり、取り上げる作品の選定は編集部がおこなう。その1本目として注文を受けたのは、1990年に発表されたジャン=リュック・ゴダール監督作『ヌーヴェルヴァーグ』である。筆者にとっては公開当時(ウィキペディアによると、日本初公開は1991年11月11日)以来の再見となるから、約25年ぶりに見直すことになる。

だが、探しても探しても『ヌーヴェルヴァーグ』の「円盤」はうちにない。買いそびれていたのか、引っ越しの際にどこかへまぎれたのか。劇中の音楽や音声をまるまるおさめたサントラ完全版のほうは買ってあったので(入手して間もない頃は、音響のみで映画を擬似体験できるという触れ込みのこのCDをずっと流しっぱなしにして、刺激と啓発を大いに受けつつ、金属バットで他人を殴りつける男の小説などを書いていたものだった)、DVDも購入済みと勘違いしていたのかもしれない。いずれにせよ、こんなときにかぎってDVDは絶版、Blu-rayは未発売ゆえ、編集部に中古盤を手配してもらうことになったのだった(Blu-rayの発売を強く希望する)。

で、久方ぶりの再見となったわけだが、今日まで見直さずにきてしまった自分自身に猛省をうながしたい。『ヌーヴェルヴァーグ』はおそろしくよくできたメロドラマだ。率直に言ってゴダール作品歴代ベスト5に入れてしまいたい。いろいろな面で巧さが目立ってしまう映画ゆえ、むしろそのまとまりの良さはゴダールらしからぬ、と見る向きもあろうが、でもあらためて思うのは、ゴダールってまず第一に、長回しもデクパージュもどっちもいけるオールラウンダーの監督として凄いってことに尽きるよなあ、ということなのだった。

ほんの数カットのみで、あるいはきわめてシンプルなカメラの動きのみで、ゴダールは出来事を立ちあげてしまう。その点が抜群に巧い。ほとんどそこだけで、映画界で突出した存在になっていると言っても過言ではない。一見、心理描写的つながりや芝居の文脈形成を優先しない(かのごとく映る)編集に目をくらまされ、重なり合う音声やサブタイトルに気をとられるうちに、うっかりすると見すごしかねないかもしれないが、そういう場合は音をすべて消して画面を追ってみるとよい。ゴダールは、どの場面でもひとつかふたつの単純なことしかやっていないが、それらの演出の的確さがいっそうクリアに見てとれるだろう。

せっかくなので二、三、例示しておこう。たとえば中盤、ゆっくりと横移動しながら横位置の構図で木立をとらえ、音楽の高まりとともにクレーンで上昇し、やがて下降してゆき今度は縦構図で林道を見据えて画面奥から自転車で走行してくる女性と駆け足で道路を横切る男性をおさめた(タイミングの計算により組み立てられるミュージカル的な)ショットがあるが、ああいう流麗な演出をときおり不意に示されると、おまえらこんなのはいつだって撮れるんだぞのんびりしてんなとゴダールに脅されているような気がしてくる。

そのショットとも関係する話だが、『ヌーヴェルヴァーグ』を見通していると、なんとなくだがゴダールから、タルコフスキーって言うほど大した監督かねと嫌みをぶつけられているような感覚をおぼえるのは気のせいだろうか。若い女性給仕が何度も行ったり来たりして、トレーにいくつものグラスを載せて歩く練習をさせられる横位置の長回しショットなんて、『ノスタルジア』のクライマックスをギャグにしているとしか思えない。80年代後半当時は、『サクリファイス』発表直後の1986年12月に亡くなったタルコフスキーの影響力は絶大なものがあったから、ふとそんな妄想もかきたてられてしまうのだ。

また、悲劇性を醸し出す演出の見事なデクパージュとしては、一度目の溺没につらなる画面構成に注目したい。船瀬の岸壁に座っていた居候の男(アラン・ドロン)が階段をおりるのに合わせて視界を下げ、海面を見下ろしながらゆっくりと横へ流れてモーターボートをとらえるショットがまずあり、次に出航するモーターボートを映し出すロングショットがくる(居候男にピクニックの食料などを渡した若い家政婦が駆けてきて再度フレームインし、モーターボートで出かける女主人に声をかける)。その次が、屋敷の窓から出航の様子を不安げに見つめる家政婦のショット、それからいったん黒みが入り、次に岸辺の芝生に腰をおろしてまぶしそうに遠くを眺める男性庭師のショットと青空のインサートショットがつづき、モーターボートで沖合に出た男女間の事件が描かれることになる。これら湖畔の見送りの芝居をおさめたショットの連鎖が、不穏な空気を醸成し、沖合のシーンに移ったときには緊迫感が最高潮に達しているわけだ。このようにゴダールは、単純な画面構成で張りつめた空気をみなぎらせるのが本当に巧い。

これは確実に、行動や風景のどの部分を切り取ってつなぎ合わせれば出来事が成り立つのか、芝居やロケ現場をひと目見れば即わかってしまう人の撮り方であって(プロだから当然という現実はもはやここにはない)、そういう分節化のセンスの有無は残酷なまでにはっきりと作品に反映される(いろいろな映画監督にいっせいにホームムービーを撮らせてみれば、その無慈悲性はますます色濃く浮き彫りになるだろう)。

作中人物の内面をまったく想像させないわけではないものの、かりそめのシンパシーがなければ画面が持たない、というようなぬるいことだけは決してないのがゴダールの映画だ。逆に、張りつめた空気さえあればいかなる画面でもつながることの実証をこそ使命としているかのように、ゴダールはカットを配列する。そして事実、ゴダールの映画ではいかなる画面でもつながってしまう。無関係な他人の映画もつながるし、そこでは時代も国籍も生死もジャンルも障壁にはならない。『ヌーヴェルヴァーグ』は手をつなぐための映画でもある。

かくしてゴダール作品の感触は、サイレント映画に近づく。未だつながりを持たない画面同士の模索に取り組み、場面ごとに観客を発見に導いているかのようだからだ。もっと言ってしまえば、ゴダールの映画の作中人物は必ずしも、人間を演じているのではない。あのほとんどが画面の擬人化なのであり、よその映画から持ち出され、フレームをはずされて新たな場での活動を許されたショットの解放劇なのである。『ヌーヴェルヴァーグ』は、それらの仕掛けが組み合わされて見事に構造化された、ちょっときれいにできすぎてしまったようにも見えるゴダール作品というわけだ。

ドラマ上では、画面の擬人化としてのアラン・ドロンは、もちろん『太陽がいっぱい』から持ち出され、フレームをはずされたショットの解放劇を演じている。沖合のシチュエーションによって『太陽がいっぱい』をやり直し、さらに『ヌーヴェルヴァーグ』の劇中における役割交替の果てに「やり直し」自体をやり直すことにもなる。

それにしてもこの、『ヌーヴェルヴァーグ』が描き出す妙にみずみずしい「やり直し」をめぐる肯定感は、25年後の今日のほうが鮮明に受けとめられる気がする。

というのも、その「やり直し」をめぐる肯定感は、たとえば最新長篇作『さらば、愛の言葉よ』においてもなお、鮮度を保ちつつ反復されていることがうかがえるからだ。疑問に思う向きは、『ヌーヴェルヴァーグ』のアラン・ドロンと『さらば、愛の言葉よ』のロクシー・ミエヴィル(ウェルシュ・シープドッグ)が演じた役柄(どちらも水に溺れる)を見比べてみてほしい。構造的に重なりつつ、一人二役の仕掛けが二人一役として変奏される形となる両作のあいだでも、まさに「やり直し」が試みられているとは言えまいか。

もっとも、その二本にかぎらず、ゴダールのフィルモグラフィー全体が「やり直し」の歴史だったと言えないこともない。元ネタとしての古典映画をやり直し、映画というジャンルそれ自体をやり直し、といった具合にだ。

あるいは仮に、蓮實重彦による1987年の必読インタビュー「憎しみの時代は終り、愛の時代が始まったと確信したい」(筑摩書房『光をめぐって』所収)で、1979年の作品『勝手に逃げろ/人生』が起点だと語られるゴダールにとっての「愛の時代」が、1990年の時点でもつづいていたのだとすれば、『ヌーヴェルヴァーグ』における妙にみずみずしい「やり直し」をめぐる肯定感は、必然的に生まれたものだったと考えられなくもない。つまりジャン=リュック・ゴダールとは、「憎しみの時代は終り、愛の時代が始まったと確信したい」と願ううちに、いつしか「やり直し」の無限ループのなかをさまよいはじめ、二一世紀の今日にいたってもそこから脱け出せずにいる放浪者の別名なのかもしれない。

作品名:ヌーヴェルヴァーグ

監督:ジャン=リュック・ゴダール

販売元:紀伊國屋書店

発売日:2002年8月24日

■Amazon

http://goo.gl/jYCFOQ