投稿日 : 2018.02.14 更新日 : 2019.03.20

【グッド・サウンド・シアター】vol.3『囁きのジョー』

文/小西康陽 イラスト/シマジマサヒコ

MENU

「映画と音楽」の親密な関係を探るリレー連載。第3回は、シネフィルとしても名高い音楽家・DJの小西康陽さん。今回取り上げる作品は、1967年の日本映画『囁(ささや)きのジョー』。

「ノー・モア・ブルース」の映画

この映画のことを、かつて自分はまったく知らなかった。二十代の前半、自分が映画を観ることに夢中になった時期に、たしかこの映画は一度も名画座で掛かることはなかったし、誰かの口から、あるいは誰かの記述から、この映画の題名を聞くこともなかった。とくに自分の周囲では、この作品を作った斉藤耕一という映画作家の名前が出ることさえほとんどなかったと言っていい。

そんな自分がこの作品を知ったのは、いきなりサウンドトラック盤の7インチ・シングルを入手したことがきっかけだった。

もう十年以上も前になるだろうか。月に一度、新宿にあったクラブでDJをしていると、いつも明け方近くに現われるレコード・ディーラーの男がいた。いつも何枚かのレア・アイテムを持っては、微笑を浮かべたままで押し売りを始める。押し売り、という言葉が悪ければ、推し売り、だろうか。それがまたいつも、いかにもこちらが興味を持ちそうなレコードばかりで、どれもまったく安くはないのだが、パーティーも終盤に近い時間、つい勢いで何度か買ってしまうのだった。

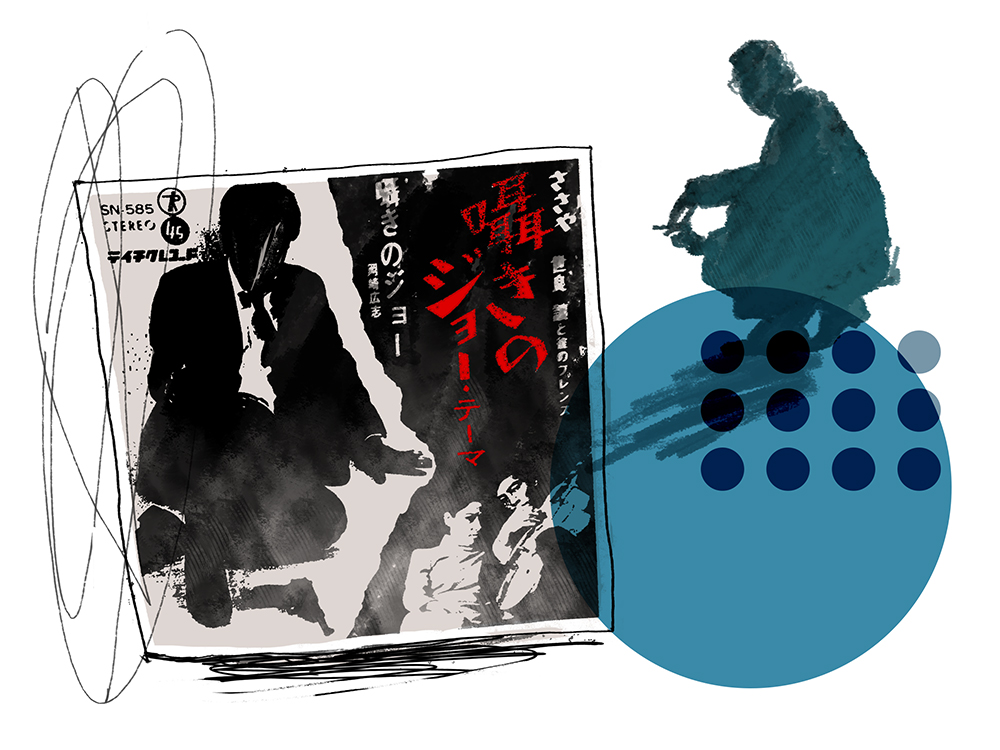

そんな中の一枚に、この映画のサウンドトラック盤epがあった。もちろんいままでに一度も出会ったことのないレコード。ピストルを手前に投げ出したまま座している、ブラックスーツ姿の中山仁のジャケット写真が素晴らしく、このスリーヴだけでも飛びつきたくなったが、ディーラーの前ではポーカーフェイスを崩すことはできない。

「どうせ高いんでしょ。打ってる曲?」

「まあ、聴いてみてくださいよ」

そう言ってディーラー氏はCDだったか、iPodだったか、小さな音楽プレイヤーのイアフォンを差し出してきた。そこから流れてきたのは、意外にもガットギターをメインに据えたスローテンポでダークなボッサ・ジャズだった。演奏は世良譲と彼のフレンズ、と表記されている。イントロが終わって男女のデュエットによるスキャットが始まると、これは絶対に手に入れなくてはならないレコードだとわかった。

世良譲なんだ、と言うと、すぐにディーラーの男は薄い段ボールの箱から7インチのレコードをもう一枚、取り出してみせた。それは世良譲のグループに笠井紀美子のヴォーカルを立て、ボサ・ノヴァのレパートリーを演奏した4曲入りのコンパクト盤だった。こちらもイアフォンで試聴したが凡庸な出来のレコード。とはいえ、先の7インチはどうしても手に入れたかったので、二枚まとめて買うことにした。

期待をはるかに上回る傑作

翌日、自宅のターンテーブルで聴き直すと、あらためて素晴らしさに感動した。ヘンリー・マンシーニの「lujon」またの名を「スロー・ホット・ウィンド」という曲を下敷きにしたに違いない、暗く物哀しいメロディ。スキャットで歌う男女のデュエットの、男性の方はたぶん間違いなく岡崎広志。女性の方は、誰だろう、伊集加代子さんか誰か、とぼんやり考えたが、それより何より驚いたのは、このテーマ曲の作曲者が映画監督の斉藤耕一自身のクレジットとなっていたこと。へえ、これはどういう映画なんだ。『囁きのジョー』という映画に興味を抱いたのは、このときだった。

さて、自分は2013年の春から久々に都内の名画座で観て過ごすようになったのだが、いつまでたっても『囁きのジョー』という映画には巡りあうことができなかった。たくさんの旧作日本映画を観ている知人に尋ねても、かなり以前にフィルムセンターで上映されて以来、ここ数年は掛かったことがないらしい。

そんな時、シネマヴェーラ渋谷の開館十周年を記念した「シネマヴェーラ渋谷と愉快な仲間たち」という特集で一週間、六本の映画を選んで上映するという企画のオファーを支配人・内藤由美子さんより頂戴して、そのとき、どうせならまだ観たことのない作品を、ということで大好きな女優・浜美枝の未見作品『砂の香り』と、この『囁きのジョー』をリクエストしたところ、なんと上映可能との返事。奇しくもその二作品はどちらも中山仁の主演ということで、二本立ての上映となった。

セミヌードの浜美枝を大きく使ったポスターに憧れていた『砂の香り』は残念ながら東宝映画とは思えないようなミケランジェロ・アントニオーニもどきの映画で落胆したが、『囁きのジョー』は期待をはるかに上回る傑作だった。

“ジャズを選びし者”の鬱屈

ジャズと映画の接点にある作品を紹介するこの場所で、この斉藤耕一の監督デビュー作を紹介するのは、けっして世良譲と彼のフレンズによるテーマ曲が素晴らしいからでも、渡辺貞夫がカメオ出演を果たしているからでも、笠井紀美子が歌と素晴らしい演技を見せてくれるからでもない。六本木の俳優座劇場の裏手にあると思しきジャズ・クラブのシーンはストーリーの流れの中でも大きな出来事の起こる重要な場面なのだが、それを紹介するためにこの作品を選んだわけではけっしてないのだ。

ジャズを選びし者。ジャズを愛し、ジャズを聴く者、あるいはジャズを演奏することを試みる者は誰も皆、自分は他の連中とは違う、という気持ちをたぶんいまもどこかに抱いている。驕り、とか、高慢なスノビズムのことを揶揄しようというのではない。ジャズを選ぶ者は誰も皆、どこかこの日常に、世間の常識に多少の違和感を感じ、いささか窮屈な人生を歩んでいるのではないか。

前段で言った「ジャズ」はもちろん他の言葉に置き換えることもできる。ロック、ヒップホップ、ダンス、詩作、文学、創作、表現、演劇、古典芸能、アート。

表現を志す若い人たちはいつも、すでに出来上がってしまっている体系や組織や不文律に対していつも不満を抱き、不平を言う。するとヴェテランたち、あるいは同僚たちは決まって応える。じゃあ、お前がやってみせろよ。

斉藤耕一の『囁きのジョー』は、その「お前がやってみせろよ」に果敢にも応えてみせたフィルムだった。この作品をこのコラムで取り上げることにした理由はまさにそこにある。

ふしあわせそうな顔の男たち

日活のスティル・カメラマンとして映画界に入った斉藤耕一は、映像的な表現よりも、物語や文学的表現が先に立つ企画ばかりが通ってしまう撮影所の映画に不満を抱き、とうとう持ち家を売り払い、自ら脚本・演出・撮影・音楽を手掛けるこのデビュー作を制作する。

この映画のあらすじを書いてみても仕方がないだろう。とにかく、いまこの日本から脱出したいと考えている若い男が、そのきっかけのために自分を愛してくれる恋人を知り合いの男に譲り渡してしまう。そこから先は現実の話なのか、主人公の頭の中で起こるファンタジーなのか、何度観てもよくわからない。

若くて美しい顔の娘と、ふしあわせそうな顔の男の物語。いや、映画の中に現れる男たちは中山仁の演じる主人公のみならず、西村晃も信欣三も金内吉男も皆、ふしあわせそうだ。しかしこの映画を作り始めたとき、きっと斉藤耕一は誰よりもふしあわせそうな顔をしていたことだろう。

ファッション・モデルの麻生れい子、驚くほどハンサムな中山仁、まるで本当にどこかの御曹司のように映る金内吉男、絵に描いたような粋でいい女の笠井紀美子、ヴァン・ジャケットの石津謙介によるアイヴィ・ルックの衣装、ボサ・ノヴァとジャズ、崖から落ちるロータス。とにかくファッショナブルな記号満載の映画だが、後に残るものはやはりブルース。ジョアン・ジルベルトが「ノー・モア・ブルース」と歌ったのと同じ。囁きのジョアン、か。

映画のラスト。恋人を失い、東京湾から筏でブラジルに脱出しようと試みる中山仁のセリフはたしか次のような言葉だった。「こうでもしなきゃ始められなかったんだ」この映画は斉藤耕一の「ノー・モア・ブルース」だ。

小西康陽/こにしやすはる

音楽家。1985年、ピチカート・ファイヴのメンバーとしてデビュー。解散後も、数多くのアーティストの作詞/作曲/編曲/プロデュースを手掛ける。2011年、PIZZICATO ONE名義で初のソロアルバムを発表。2015年、セカンドアルバム『わたくしの二十世紀』を発表。過去に手がけた楽曲をまとめた5枚組CDボックス『素晴らしいアイデア 小西康陽の仕事1986-2018』が5月2日にリリース。

【作品情報】

『囁きのジョー』(1967年)

監督:斎藤耕一

出演:中山仁、麻生れい子、信欣三

音楽:世良譲、斎藤耕一

配給:松竹