投稿日 : 2018.03.14 更新日 : 2019.12.03

アート・ペッパーのグレー・スーツ【ジャズマンのファッション /第8回】

文/川瀬拓郎

MENU

「ファッションリーダーとしてのジャズマン」を考察する連載コラム。今回のテーマはアート・ペッパーのスーツ。天才的なサックス奏者として、また、ドラッグに溺れた破滅型ジャズマンとしても知られる“彼の服装”から見えるものとは?

傑作アルバムに見る西海岸的トレンド

これまで当欄で取り上げてきた作品の多くはブルーノート・レーベルであったが、今回はじめに紹介するのは西海岸のIntro(イントロ)レーベル作品。アート・ペッパー初期の傑作『モダン・アート』である。1957年に発表された本作は、偉大な名演として語り継がれているが、まずは本作における彼の着こなしを見てみよう。

物憂げな表情でテーブルに置いたアルトサックスに視線を落とすアート・ペッパー。背後には白いカウチがあり、壁にはアブストラクトな絵画(=モダン・アート)が架けられている。要するにアルバムタイトルの(本人の名と現代美術の)ダブルミーニングを成立させるために必要なセットである。ここで彼が着ているのは、ウール無地のグレー・スーツに白シャツ。あえて特徴的な点を挙げるなら、ピンホールシャツ(注1)の利点を活かして、ピンクのニットタイをキュッとタイトに締め込んでいること。

注1:襟先にピンを通すための穴をあしらったシャツのこと。この穴に金属製のカラーピン(本来は安全ピンを使うのが正しいとされている)を真横に挿すと、ネクタイの結び目が前方に押し出されてコンパクトかつ立体的に見える。単なる飾りであるが、スーツ上級者が好んで使うテクニックのひとつ。

いたって普通な着こなしであるが、じつにスタイリッシュ。きっちり手入れされたリーゼントと相まって、静謐な中にもピリッと引き締まった空気を感じさせる。肩が張り出したジャケットは“シングル2つボタン”でラペルが細く、Vゾーンは深い。いわゆるコンポラ・スーツの一種だ。コンポラとはコンテンポラリーの略で、60年代アメリカの西海岸で流行したスーツの形である。今まで紹介してきた東海岸のジャズマンたちが愛用していた、アイビー的な“中掛け3つボタン”もしくは“上2つ掛け3つボタン”のスーツとは趣が異なる。

また、これまで幾度も紹介してきたブルーノート作品では、「写真内の色」が「タイトル文字の色」として使用されることが多かったが、この作品のアートワークは、写真(全体的にオレンジ系統)とは一見まったく関係のないグリーンとパープルをタイトル文字で使用。いわゆるトライアド配色(色相環を正三角形に分割したときの配色)となっており、デザイン的にも相応の技術とセンスが配された、安定感のあるビジュアルといえよう。

米国パワーエリートが好むグレースーツ

現代のビジネスシーンで選ぶべきスーツの色は「ネイビーとグレー」とされて久しい。たとえば、ロンドンの金融街におけるエリートたちのスーツといえば、ネイビーのピンストライプが定番である。一方、アメリカではグレーが好まれる傾向が強い。最近では米国人ファッションデザイナーのトム・ブラウンが、常にグレーのスーツを着込んでいるのも象徴的だ。

英国人ファッション・ジャーナリストのポール・キアーズの著書『英国紳士はお洒落だ』(出石尚三訳/飛鳥新社)に、こんな記述がある。

ダークグレーのビジネススーツが人気を集めはじめたのは1950年代のことである。(中略)アメリカのスピーディーで、精力的なビジネスを好む人びとにはことに信奉されているようだ。

グレゴリー・ペック主演の映画『灰色の服を着た男』(1956年/原題はMan in the Gray Flannel Suit=グレイ・フランネルを着た男)でも描かれていたように、「グレーのスーツ」はアメリカのビジネスエリートを象徴する服装なのだ。

一方、この日本におけるグレー・スーツの存在感はどうか? 野暮なサラリーマンのスーツ姿が“ドブ鼠”などと揶揄されることもあるが、そもそもグレー(灰色/鼠色)は、江戸時代から「粋な男が選ぶ色」の筆頭であった。九鬼周造の著述『いきの構造』(1930年)にはこんな一節がある。

灰色は白から黒に推移する無色感覚の段階である。そうして、色彩感覚のすべての色調が飽和の度を減じた究極は灰色になってしまう。すなわち色の淡さそのものを表している光景である。『いき』のうちの『諦め』を色彩として表せば灰色ほど適切なものは外にない。

モノクロ写真を美しいと感じるのは、白から黒への無限の階調があるからであり、九鬼が指摘したことは説得力がある。古来より伝わる日本の伝統色には、いわゆる「鼠色」をはじめ、銀鼠(ぎんねず)や暁鼠(あかつきねず)、桔梗鼠(ききょうねず)、源氏鼠(げんじねず)など、「鼠(ねず)」を冠した色名は30種以上。これらは無彩色(モノトーン)のものから、赤や緑、青系統のものまでさまざまだ。江戸後期には茶色や藍色と並ぶ“粋な色”として、「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)」と呼ばれる、スモーキーな色調パターンが大流行している。

破滅型ジャズマンの“グレーな”部分

さて、アートに話を戻そう。これは多くのジャズファンが知るところだが、彼はキャリアスタート当初から薬物がらみのトラブルを繰り返しており、いわば破滅型ジャズマンの典型である。しかも、薬物依存のリハビリのため1960年(35歳)から1975年(50歳)の15年間がほぼ空白。そのため彼の演奏は、空白期間の以前と以後で分けて論じられることが多いようだ。もちろん、この空白期間そのものを惜しむ声も多い。

1980年に出版された『ストレート・ライフ—アート・ペッパー衝撃の告白自伝』(現在は絶版)では、そうした薬物との壮絶な戦いや、悲惨な家庭生活が細密に描かれている。が、こうした彼の人生ドラマや演奏の良し悪しはさておき、先述のアルバム『モダン・アート』におけるグレースーツ姿はきわめてクールで、着こなしのお手本にしてもいいほど魅力的である。

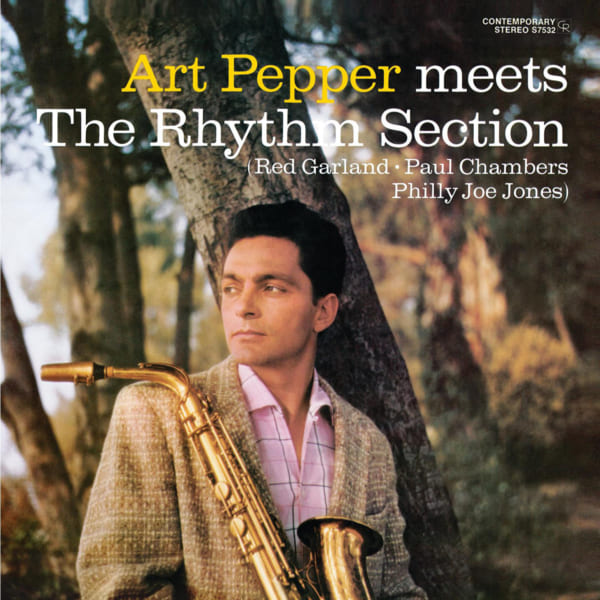

さらにもう1枚、彼の代表作と評される『アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズムセクション』(1957)を見てみよう。先に紹介した『モダン・アート』と同年にリリースされたアルバムだが、こちらはコンテンポラリー・レーベルからの発売。ジャケ写を比較すると、『モダン・アート』のシリアスな印象とは正反対。ラフで開放的かつソフトなジャケット姿を披露している。

上着は、黄土色に薄茶の柄が入る(おそらく)コットンリネン素材の軽快な仕立てのジャケット。これに、ピンク系チェックの開襟シャツを合わせている。特段にスタイリッシュというわけではないが、このリラックスした着こなしも悪くない。アートの顔つきもどことなく柔らかで、すっきりとしている。

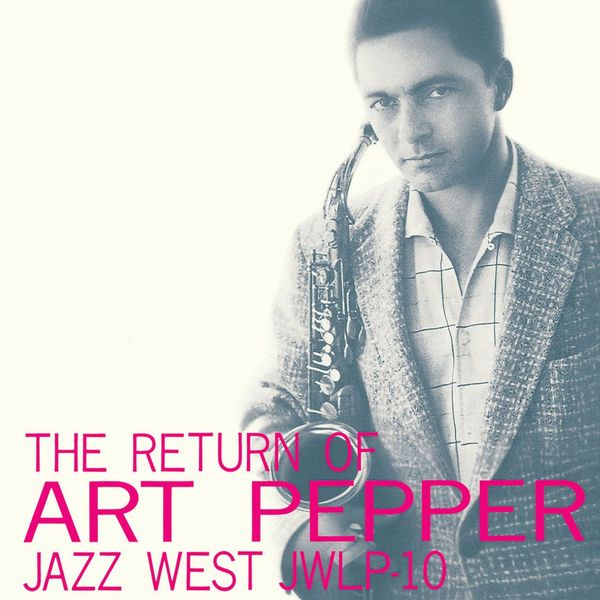

ちなみにこの衣装は、別のアルバム『ザ・リターン・オブ・アート・ペッパー』(本作も1957年に発表)と同一なのである。

じつはこのジャケット写真撮影時のエピソードとして、前出の自伝本『ストレート・ライフ』にこんな記述がある。

アートはヘロインを切らしていて、カメラマンのビル(ウィリアム・クラクストン/注2)が到着するまでの間に、注射をすることができなかった。

フォトセッションの日、ドラッグを切らしたアートは撮影直前まで「苦しくて仕方のない状態」だったらしい。そこへカメラマンが到着し(彼が持参したヘロインによって)ようやく禁断症状から解放され、撮影に臨んだというのだ。つまりこのモノクロ写真および『アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズムセクション』のジャケ写で見られる、解放的な雰囲気と柔らかな表情は、まさに地獄から天国へ昇った“悦楽の顔貌”ということになる。そう知った途端、思わず、服よりも先に“彼の目”を見てしまうのだが、まあ、なんとも業の深い男である。

注2:大学生の頃から、マイルス・デイヴィス、チェット・ベイカー、ソニー・ロリンズといったジャズジャイアンツを撮影してきたフォトグラファー。スティーブ・マックィーンを撮影した写真集でも知られる。チェットとアートら西海岸ジャズマンたちとのフォトセッションによって、ウェストコースト・ジャズを視覚的に後世に伝えた功績は計り知れない。

男の弱さを優しく包む服

復帰後のアートの写真を見れば分かるが、彼は決してお洒落なジャズマンではない。そこらで売っているようなデニムのジャケットやポロシャツを適当に組み合わせたり、70年代特有の派手な柄シャツをジーンズと合わせたり、特に服装におけるこだわりは感じられないのだ。残された写真から察するに、普段の彼は『ミーツ・ザ・リズムセクション』のようなリラックスした服と、ラフな着こなしが好きだったのだろう。

冒頭で紹介したアルバム『モダン・アート』で見せたビジネスエリートのようなスーツの着こなしは、あくまでも撮影のために用意したものであり、当時すでに筋金入りのジャンキーであった彼を、少しでも真っ当な人間であるかのように見せたかったのかもしれない。

実際のところ、あの姿はいま見ても非常にスタイリッシュで洗練されている。加えて、彼の非凡な才能や、若さゆえの苦悩も見事に伝わる、いいアートワークだ。あの場面で彼が着ているスーツがもし、グレーではなくネイビーであったら、その印象は大きく変わっていただろう。かように、グレーのスーツは「現実と格闘し続ける男たち」の悩みや弱さを優しく包み、強さに変えてしまう特別な服なのである。