投稿日 : 2018.05.09 更新日 : 2020.02.06

チェット・ベイカーの白いTシャツ【ジャズマンのファッション/第10回】

文/川瀬拓郎

MENU

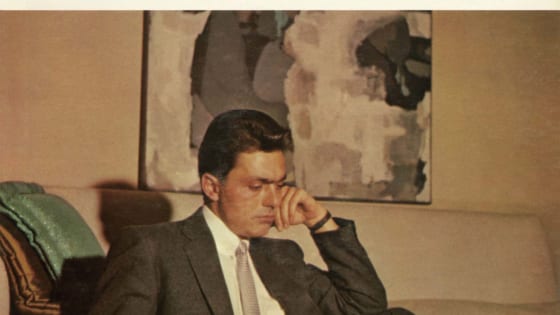

今月(5月)13日はチェット・ベイカーの命日である。しかも没後30年という節目。トランペット奏者で、甘い歌声のボーカリストとしても活躍した彼は、非常にフォトジェニックな存在でもあった。そんな若き日のチェット・ベイカーを象徴するのが「白いTシャツ」だ。なかでも印象的なのは、アルバム『Chet Baker Sings』(1956年)の姿であろう。

ノスタルジックな肖像写真

前回の当コラムで、チェット・ベイカーのアルバム『Chet Baker & Crew』(1957年)を紹介した。この作品が、彼のトランペッターとしての魅力を封じ込めた名盤とするなら、ボーカリストとしての魅力を開花させた傑作が『Chet Baker Sings』。チェット・ベイカー最大のヒット作にして、史上最も有名なジャズボーカル・アルバムのひとつとしても知られた作品である。

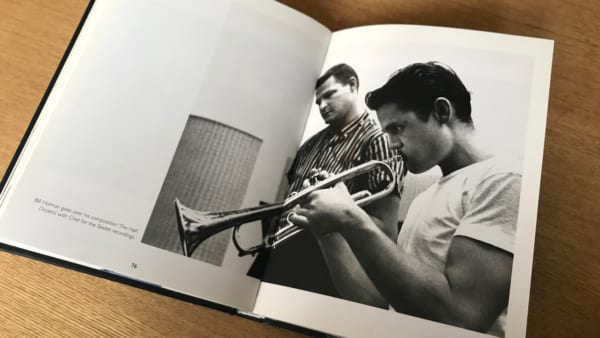

本作のジャケット写真を撮影したのはウィリアム・クラクソン。50〜60年代にかけて多くのジャズマンを撮影し、同レーベル(パシフィック・ジャズ)のジャケ写撮影でもおなじみの写真家である。その詳細は前回コラムをご覧いただくとして、まずは、このジャケット写真を観察してみよう。

デザインのベースになっているのは、チェット・ベイカーが歌っている姿。粒子の荒いモノクロ写真である。これはアルバムジャケットのデザインをほどこす上で意図的に荒くしたのか、あるいは暗い録音スタジオ内の撮影で高感度フィルムを使用したせいなのか、そこは判然としない。が、写真の粒子感による“ノスタルジックでドラマチックな印象”は十分に獲得している。

本作のデザイナーはこのモノクロ写真を縦に三分割し「赤黄緑(青)」を配色(注1)。向かって右端の色は「青」とも「緑」とも取れる「青緑」だが、これを青と捉えれば、いわゆる三原色。左から“炎の温度”が高くなる順番でもある。仮に緑と捉えると、国際的には信号機と同じ配色。ギニアやガーナ、マリ共和国などの国旗も同様の配色であり、レゲエのシンボルであるラスタカラーとしても知られる配色だ(もちろん無関係だが)。

注1:これまで『チェット・ベイカー・シングス』のタイトルでいくつかの作品がリリースされており、それぞれの作品でジャケット・デザインが異なるが、今回は最もポピュラーな「1956年リリースの12インチ盤アルバム」のオリジナルデザインを例に挙げる。

こうした三色に対して、同等の存在感を示すのが、太文字で大きく配置された「CHET BAKER SINGS」の白い文字。この「白」はそのまま、彼の衣装「白いTシャツ」の存在感と見事に連携している。

あの上着は「Tシャツ」ではない!?

そんな“チェットの白Tシャツ”だが、クラクストンが撮影した一連の写真(のちに写真集として発刊されたもの)で観察すると、これがじつは平織りコットンの、いわゆる「白Tシャツ」ではなく「織り柄のニット」であることを目視できる。アルバムジャケットの粗い写真では、その素材感が視認できず「Tシャツ」として認識されていたわけだ。が、白いTシャツの着用率が非常に高いことは事実なので、今回はそのまま話を続けていこう。

今でこそ当たり前のように着ている「Tシャツ」だが、1950年代まではTシャツ一枚で人前に出ることは禁忌であった。なぜならTシャツはあくまでも下着であり、そんな姿で外出することは非礼であったからだ。そんな下着をアウターとして認めさせたのは、名優マーロン・ブランドであった。テネシー・ウィリアムズの戯曲『欲望という名の電車』をエリア・カザンが1951年に映画化し、主演のブランドが白いTシャツ姿で登場したことがきっかけとなった。

激動の1950年代アメリカを、多方面から克明に描き出した、デイビッド・ハルバースタムの大著『ザ・フィフティーズ』にこんな一節がある。

ウィリアムズ、カザン、ブランドの3人は、アメリカ社会のピューリタニズムと伝統的なアメリカンドリームの殻を打ち壊そうと、それぞれが自分の流儀で反逆した。そしてこの反逆精神は、ハリウッドを通じて膨大な観客に浸透していくのである。

言うまでもなく、上記のウィリアムズとは『欲望という名の電車』の原作者。カザンは同作の映画監督。ブランドは主演者である。本作の爆発的ヒットのあと、カザンが監督した映画『エデンの東』(1955年)に出演したのがジェームズ・ディーンだ。彼が目標としていた俳優がマーロン・ブランドだったこともあり、のちの映画『理由なき反抗』でジェームズ・ディーンが白いTシャツを着用したのは当然の帰結であった。

つまり、下着である“白T”を日常着として定着させたのがマーロン・ブランドであり、白Tにブルージーンズというアメカジの典型を生み出したのがジェームズ・ディーン。そして、同時代を生きたジャズ界のヒーローにして、ジェームズ・ディーンともその存在感がシンクロする、チェット・ベイカーもまた、こよなく白Tを愛していたのだ。

J.ディーンよりも上手の着こなし

「やっぱりチェット・ベイカーと言えば“白T”ですよね。個人的にはジェームズ・ディーンよりも似合っていると思います。本当にサラッと着こなしていて、気負った感じがないところがいい。いま見ても古臭さをまったく感じさせないし、都会的ですらあるのが不思議です」

そう語るのは、スタイリストの島津由行氏(注2)。ファッションはもちろん、音楽をはじめとした様々なカルチャーに精通した粋人だ。そんな島津氏が、続けてこう語る。

「ジェームズ・ディーンは意外にぽっちゃりして腹も少し出ているのですが、チェットは無駄のない筋肉質な身体をしていた。そこも、チェットの“白Tのかっこよさ”に影響していますね。このTシャツの製造元はBVDという線も捨てがたいのですが、チェットが愛用した白Tもジェームズ・ディーンと同じくヘインズであった可能性が高いでしょう」

注2:1959年、熊本県生まれ。雑誌POPEYEのスタイリストとして活躍後、現在はCM、広告媒体、ファッション誌でのスタイリングやクリエイティブディレクションも手掛ける。また、矢沢永吉、氷室京介、岡村靖幸、忌野清志郎など多くのロックレジェンドのスタイリングも担当。

島津氏は1981年に渡仏し、約6年間をパリを拠点に活動。コム・デ・ギャルソンやヨウジ・ヤマモトといった日本人デザイナーがパリコレに参加しはじめた頃、氏はフィッター(モデルに衣装を着付ける人)としてショーを手伝うことも多々あったそうだ。さらに、今で言うバイヤーの仕事をしながら、パリとロンドンのユースカルチャーをリアルタイムで経験してきた。そんな生活の中で、チェット・ベイカーの演奏に触れる機会もあったという。

「僕がパリと東京を行ったり来たりしていた当時、渋谷のパルコ劇場で来日公演(1987年)を観に行きました。その後、パリのサン・ドニという地区にあるニュー・モーニングというジャズクラブでもチェットを間近で見る機会に恵まれました。転落死する1〜2か月くらい前のことです」(島津氏)

島津氏がパリのステージで観たチェットは、どんな様子だったのだろうか?

パリで目撃した晩年のチェット

「全盛期と比べて肺活量は落ちて、音がブレたりするのだけれど、それすら魅力に変えてしまう。ライブが始まる前にお客さん一人ひとりと握手していて、僕もチェットに握手してもらったんですよ」

話はここで終わらない。ジャズクラブからの帰り際、島津氏は衝撃の光景を目にする。

「終演後、その店で一杯呑んでから店を出ようとしたとき、目の前を通り過ぎていったのが、ステンカラーコートに身を包み、トランペットケースを手にしたチェットだったのです。ガス燈の灯りに照らされ、濡れた石畳の上を歩くその姿は、まるで映画のワンシーンのようでしたね。そうして、夜の娼婦街へと消えていったのです」

60年代はドラッグに耽溺し、70年には前歯をへし折られ演奏不能となったチェット。75年に復活しヨーロッパを中心に活動を続けていたが、そんなチェットの姿を島津はどう観ていたのか?

「若い頃と比べてしまえば、シワも目立ち老け込んではいましたが、ものすごい存在感があって感動したことを覚えています。偶然ですが、その時のライブに佐藤奈々子(注3)さんもいました。今になって当時の思い出話をするといつも、あの夜のチェットが話題になります」

注3:1955年、東京都生まれ。1977年、アルバム『ファニーウォーキン』でデビュー。80年にニューウェイヴ・バンド“SPY”を結成。その後、プロカメラマンとして広告・雑誌などで活躍。87年よりパリに在住。93年の帰国後に活動を再開。写真家と並行し、近年はnanaco名義で音楽活動を続けている。

さらに島津氏は、こうも語る。

「ドラッグ絡みの逮捕や投獄といった経験もあり、本当にロクでもない奴だったのだろうけれど、病み方がハンパじゃないというか……、彼自身が一種の芸術作品のように思えたほどです。今でこそジャズとロックはカテゴリーが別にされていますが、チェット・ベイカーにはロックスターのようなカリスマ性が備わっていたのでしょうね」

没後30年の節目に

1955年、ジェームズ・ディーンが24歳という若さで不慮の死を遂げる。その翌年、チェットは伝記映画のサントラ用に、レーベルメイトであったバド・シャンクをフィーチャーして『ジェームズ・ディーン・ストーリー』という作品を残した。実際、両者は2、3度会ったことがあるらしいが、どれほど交流があり、早すぎた死にどのような想いを寄せていたのかは分からない。

キャリア絶頂期に他界したジェームズ・ディーンは伝説となり、一方でチェットは数々のトラブルに巻き込まれ、長いどん底生活に陥ることになる。死の瞬間まで足掻き続け、音楽だけを拠り所に生きたチェットは、いつも善悪の彼岸にいたのだろう。それゆえ我々は、清潔さと若さを象徴する「白いTシャツ姿」のチェットにも、どこか神秘的で危ういムードを感じ取ってしまう。ジェームズ・ディーンの白Tシャツが「時代の反逆児」という意味を持ってしまうのに対して、チェットの白T姿が時代を超越して魅力的なのは、そういう理由なのかもしれない。