投稿日 : 2018.06.21 更新日 : 2020.12.11

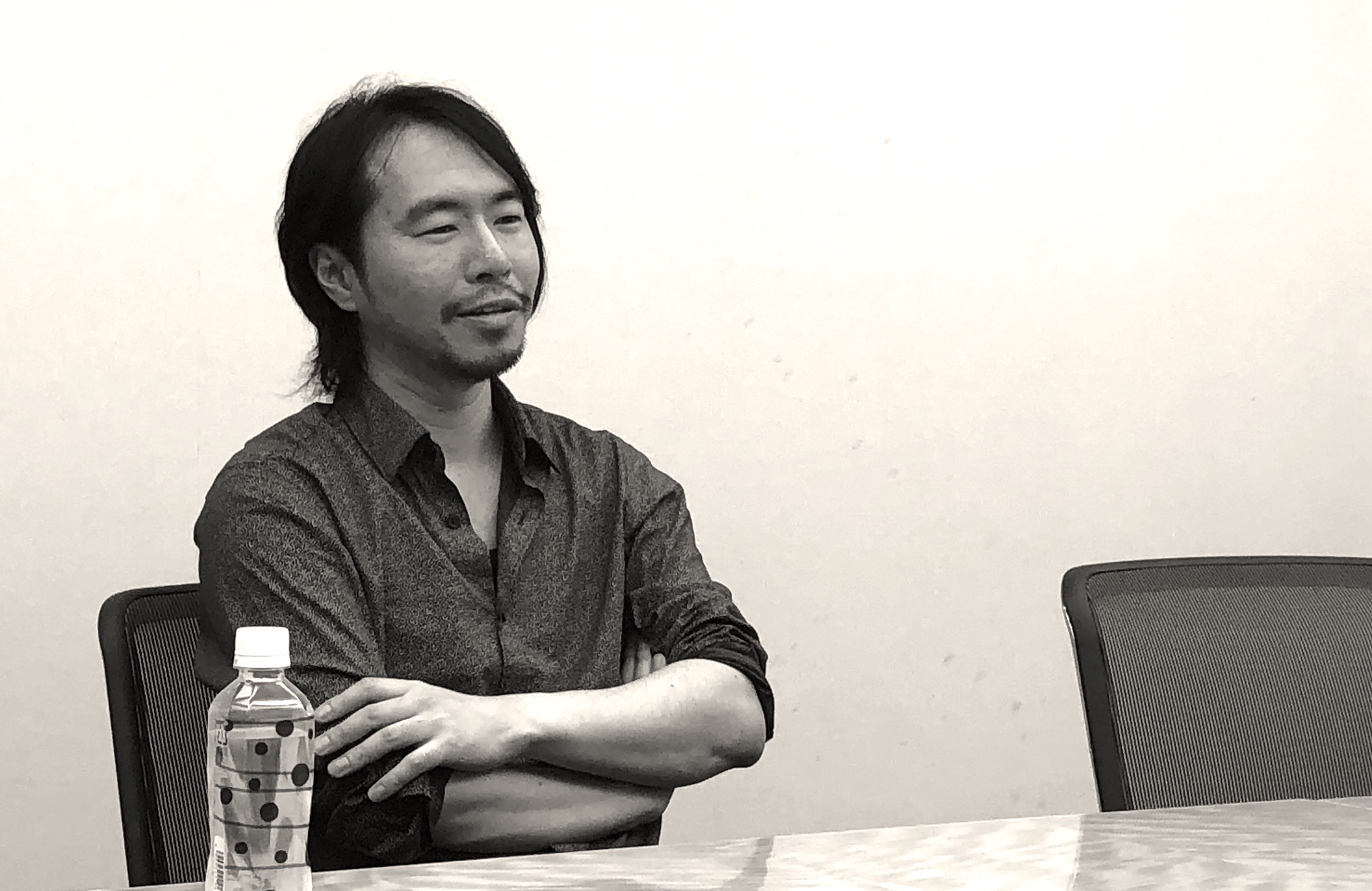

【福盛進也 インタビュー】新進の邦人ドラマーは いかにして世界デビューを成し遂げたのか? 驚きのプレゼン能力と表現力

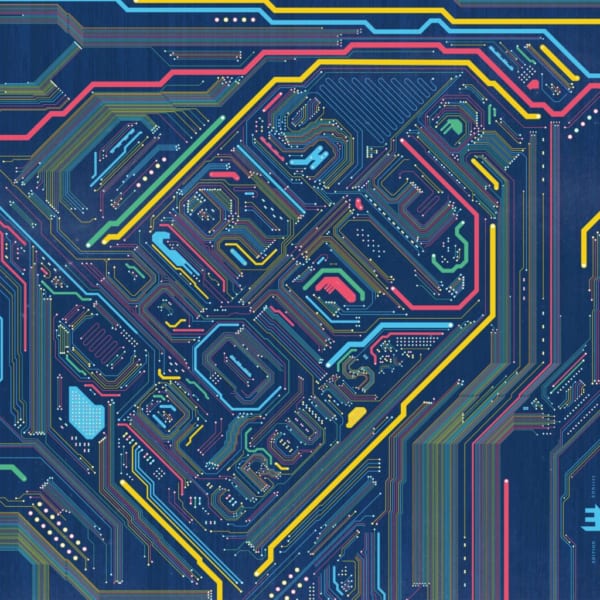

©Nadia Romanini / ECM Records

MENU

シンヤ・フクモリという日本人ドラマーが、ECMレーベル(※)からデビュー・アルバムを出すらしい。

そんな噂を聞いたのが2018年の2月。失礼ながら同氏のことを全く知らず、慌てて調べた。が、正体は謎だらけ。日本で生まれ、青年期をアメリカで過ごし、現在はドイツのミュンヘン在住。これまでの活動はほとんどがアメリカとヨーロッパだったため、取材前に詳しい情報はほとんど得られない状態。

一体どんな人物なのか? どんなキャリアの持ち主なのか? 知りたいことは沢山あったが、なにより「あのECMから、どうやってデビュー作を出すに至ったのだろう?」という単純な好奇心が、このインタビューの原動力となった。

※ECMレコード。1969年に西ドイツ(当時)ミュンヘンで設立されたレコード会社。創設者はマンフレート・アイヒャー。ジャズを主体とした作品を多数リリース。

狙って獲ったECMデビュー

──今回発表した新アルバム『For 2 Akis』。Shinya Fukumori Trio名義としてはデビュー作になりますよね。

そうですね。

──その内容については後で語るとして、まずは「ドイツの名門レーベルECMからのリリース(注1)」という点で、大きな注目を集めています。

本当は僕が一人目になりたかったんですが、菊地雅章さんに先を越されちゃいました(笑)。もちろん、このレーベルから作品を出すのは非常に難しいことだとは感じていましたが、僕は運が良い方なので…何かしらの運が働いて「絶対行ける」とは思っていました。

注1:ジャズミュージシャンとしては、ピアニストの菊地雅章(1939-2015)がECMからリーダー作を発表。また、クラシック・サイドでは、児玉桃、細川俊夫がすでに自己名義の作品を発表している。

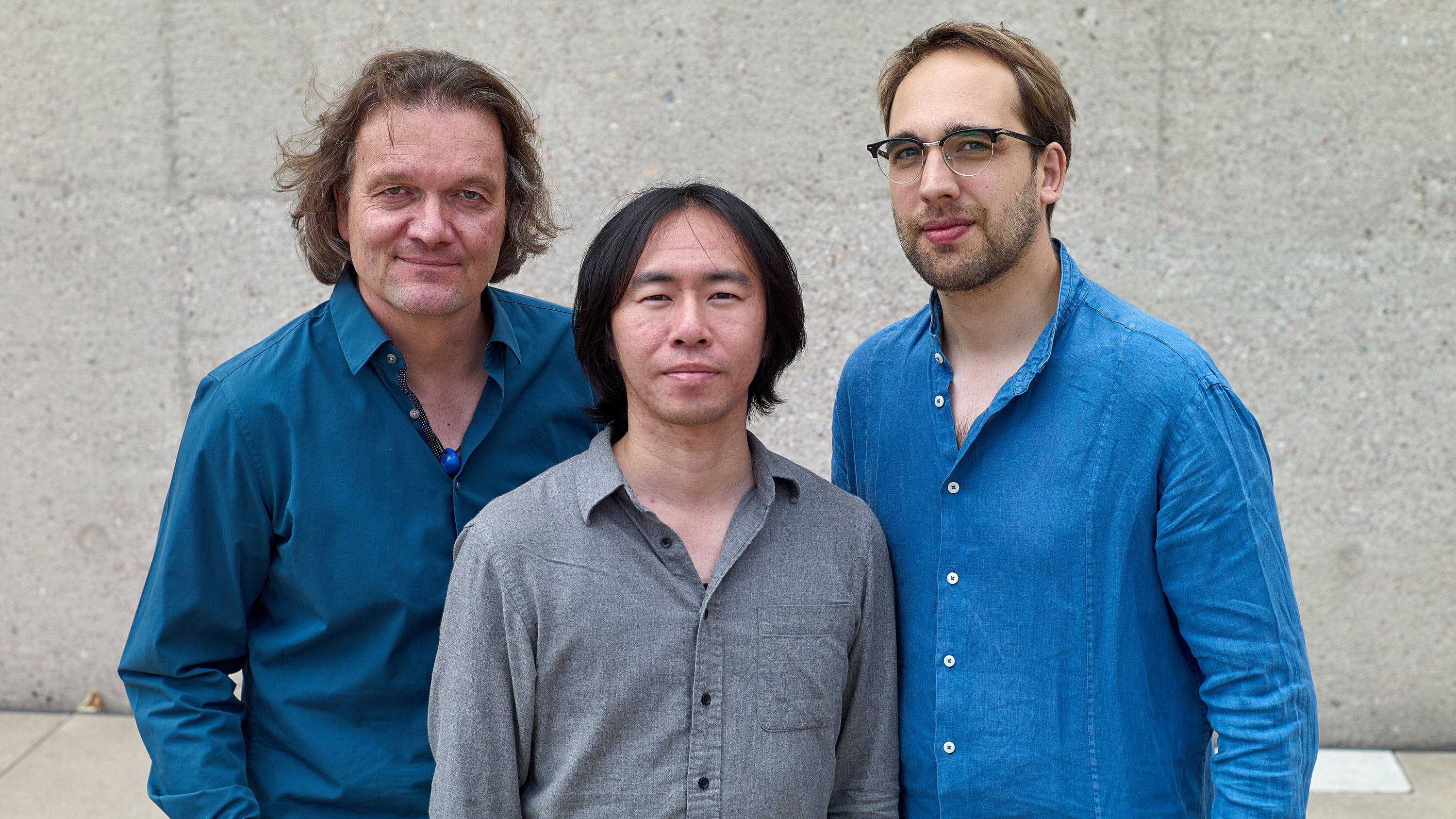

──今回のアルバムは、ピアノとサックスとドラムというトリオ編成ですが、バンドのメンバーについて教えてください。

マテュー・ボルデナーヴ(テナーサックス)とはドイツで知り合いました。最初に会ったのはプライベートなセッションで、その後何度かセッションを重ねていくうちに、彼もECMが好きということが分かって。彼から一緒にやりたいとアプローチしてきたんです。

──ピアノのウォルター・ラングは?

彼も最初に会ったのはドイツだったんですけど、僕が帰国中に一度だけ日本で会ったことがあるんです。彼はツアーで大阪のライブハウスに来ていたんですが、そのときのお客さんが僕ひとりしかいなくて(笑)。すごく寂しかったのを覚えています。あとから僕の友人と店の常連さんが来たので最終的には3人でしたけど(笑)。そのときに少し話をして、仲良くなりました。

──このトリオが正式に結成されたのは2015年。その直後に、日本でライブツアーをやっていますね。

1回だけツアーをしました。あのときは、ちょうどオスロのレインボースタジオでデモ音源を作っていた頃で、それをECMか他のレーベルから出すのか、話し合っていた時期でしたね。

──つまり、そのデモ音源が、今回のアルバムの雛形になっている?

はい。あのツアーをやった時点では、すでにマンフレート・アイヒャー(注2)の手にデモ音源は渡っていて、彼も「興味がある」と言ってくれていたんですが、実際に本人に会ったのはツアーが終わってからでしたね。

注2:ドイツ出身のレコードプロデューサー(1943−)。1969年にECM(Edition of Contemporary Music)を創立。同レーベルはジャズを主とした作品リリースを続けながら、80年代以降はクラシックや現代音楽に立脚した作品も多数発表。

──結果的に、そのデモ音源でマンフレート・アイヒャーは決断するわけですよね。

はい。気に入ってくれたようです。

──オスロのレインボースタジオをわざわざ借りて録ったということは、戦略的に「マンフレート・アイヒャーの耳」を意識してデモを作ったということですか?

そうです。ただ、これは僕のアイデアじゃなくて、メンバー二人の提案なんです。僕は計画性がないので(笑)。

──結果、狙い通りにECMとの契約に成功した。

はい。ECMしかないと思ってました。もちろん、ECMがダメだったら他のレーベルに渡すつもりでしたけど。

──演奏力や表現力も大事ですけど、その実行力も“ミュージシャンの実力”のひとつかもしれませんね。

自分ではそんなふうに思ってないんですけどね。本当に成り行きでこうなっただけなので。具体的なゴールはあるんですが、具体的な計画を立てると上手くいかないと思っていて…。

──緻密に戦略を立てるというより、流れに身を任せている?

そうですね。ほぼ直感のみで動いてます。そもそもミュンヘンに行ったのも「マンフレート・アイヒャーに会えるんじゃないか?」と思っただけなので。とくに具体的なプランを立ててたわけじゃないんですよ。むしろ緻密に考えてたらミュンヘンよりも、ベルリンとか、もっとミュージシャンが集まっている場所に行ってたと思います(笑)。

ディープ・パープルに心酔して…

──ご出身は大阪でしたよね?

はい。17歳まで大阪の市内に住んでいて、高3の夏にアメリカへ渡りました。

──それは、音楽をやるために?

そうです。いずれ音楽でやっていきたいという思いはあったので。ダラス(米テキサス州)の芸術高校に1年間通いました。

──その後は?

ブルックヘブン・カレッジ(米テキサス州)という2年制のコミュニティ・カレッジに入学しました。そこで音楽コースを専攻して、理論やジャズ・ドラムの基礎を学んだ。

──本格的にドラムを始めたのはいつ?

15歳ですね。月に2度のレッスンを受けていた程度ですけど。当時はディープ・パープルがすごく好きで、イアン・ペイスみたいになりたいと思ってましたね。

──入り口はジャズ系ではなくロックなんですね。

そうですね。当時はイアン・ペイスの影響がすごく大きかったです。父がロック好きで大学時代はドラムも叩いていて。その父の影響で、ジミヘンやジェフ・ベック、グランド・ファンクなんかもすごく好きでした。

──つまり、幼い頃からドラムは身近な楽器だった。

いえ、高校の入学祝いで電子ドラムを買ってもらったのが最初です。

──その当時、「俺はいつかプロになる」と考えていましたか?

それはドラムを始める前から考えていましたよ。ドラム以前に、ピアノやギターやヴァイオリンもやっていたんですが、父親が僕のリズム感を常々褒めてくれていて。「おまえはドラムが絶対上手になる」と何度も言われるうちに自信がついたんだと思います。

──打楽器奏者として、自分の最大の武器というか、持ち味は何だと思いますか?

自分ではよくわかりませんが…強いて言えば、シンバルは自分の個性というか、特徴がよく現れていると思います。あと、これは特技と言っていいのかわかりませんが、楽譜を初見で覚えるスピードは速いです。

──すぐに頭に入る?

そうですね、大体は。おそらくアメリカ時代に経験したビッグバンドで鍛えられたんだと思います。僕のいたテキサス大学がある地域はビッグバンドがすごく盛んで、毎日のようにリハーサルしてたんです。最初は初見も苦手だったんですが、それで鍛えられました。

その後に入ったバークリー音楽大学では、レーティングといって「初見」や「ソロ」や「インプロヴィゼーション」などを8段階で評価されるんですが、初見はいつも最高評価をもらってました。そこはビッグバンドでの経験が大きかったと思います。

──テキサス大学からバークリーに移った理由は何だったんですか?

バークリーは音楽を始めた頃から気になっていたので、いつかは行きたいと思っていたんです。僕はもともとコンボとかの小さいグループでやりたかったんですが、テキサスはビッグバンドばかりで…。テキサスで自分のやれることは全部やったかなと。

──バークリーには良い人材が揃っている。これも理由のひとつ?

うーん、じつは意外とそうでもなかったんです。いや、もちろん、すごい人はたくさんいるんですよ。でも、あまり学外に出ようとせずに練習室に籠ってテクニックを競い合うような人も多くて。先生は良い人が多かったですが、そういう人たちとは仲良くなれなくて…。なので、バークリーの人たちよりも学外の「ニューイングランド音楽院」とかの生徒と一緒にやることが多かったですね。

──そっちの方が刺激的だった。

そうなんです。卒業してから先生のサポートでドラムを叩きに行ったりしたんですが、「君、バークリーに来てたの?」なんて言われたりもしました(笑)。

──ヨーロッパに意識が向き始めたのもその頃ですか?

そうですね。バークリー在学中に「ECMアンサンブル」っていう授業があって、その頃からECMの音が好きだったので、徐々にドイツやヨーロッパに移りたいなと思い始めてました。もともとヴィニー・カリウタが好きだったからバークリーに通ったんですが、ちょっと違うかな?って…。あまり自分には向いてないと思ったんです。

尊敬する表現者たち

──現在はドイツを拠点に活動していますが、むこうでの暮らしはどうですか?

僕が住んでいるミュンヘンは、都会過ぎず田舎過ぎずで住みやすいので、すごく自分に合ってると思います。ニューヨークやベルリンみたいな都会だと急かされたり音楽を作ることを強要されてるような気持ちになってしまうので、自分のペースでやりたい僕にはミュンヘンの方が合ってますね。

──そんな日々の生活の中で、最も幸福を感じるのはどんな時ですか?

うーん、なんだろう…。地味な毎日ですけど(笑)。まあ、料理が好きなので、自分でご飯を作って、お笑いの動画を観ながら食べてる時間が、すごく幸せですね(笑)。最近だと、だし巻き玉子にハマってまして…。

──そっちのテクニックも追求している(笑)。あと「お笑い動画」の内容も気になりますよ。

大阪で生まれ育ったので、幼い頃から「お笑い」は身近なカルチャーとしてあって、いまも大好きですね。

──好きな芸人さんとかいるんですか?

ラーメンズ(注3)がめちゃくちゃ好きです。

注3:小林賢太郎と片桐仁によるお笑いコンビ。1996年、多摩美術大学在学中にコンビ結成。近年は舞台公演を中心とした活動で知られる。ファンを公言するミュージシャンも多数。

──あれ? 関西の芸人さんではないんですね。でもラーメンズって、福盛さんの作風とつながる“何か”を感じますよ。

じつはちょっと音楽に関係ある話なんですけど、ラーメンズの小林賢太郎さんの作品の世界観が、自分が目指す芸術のいちばん理想的な形なんです。ジャンルは違いますが、世界で最も尊敬する表現者のひとりです。

──ちなみに、ECMも “最も好きなレーベルのひとつ”だと思うんですけど、ECM作品のなかでいちばん好きなのは?

ケティル・ビヨルンスタの『The Sea』というアルバムです。ノルウェー人のピアニストで1995年の作品です。

──ほかに、ECMで大好きな作品を挙げるなら?

キース・ジャレットの『My Song』。スティーヴ・ライヒの『18人の音楽家のための音楽』。あと、パット・メセニー・グループの『Offramp』とか、エバーハルト・ウェーバーの『Silent Feet』も好きですね。ECMを聴き始めた頃このアルバムのピアノを聴いて「ごく綺麗だな」って思ったんです。それがきっかけでECMにのめり込んでいきました。

──今回のアルバムを作るにあたって、自分の好きなECM作品との距離感みたいなものは意識しましたか?

いえ、まったくしませんでした。そもそも「自分の作品はECMっぽくないのかな?」とさえ思っていたので。自分が好きな作品との対比よりも、むしろ、同時期にリリースされたECM作品とどう比較されるのかが気になっていましたね。

アルバムに反映させた日本的要素

──今回のアルバムのレコーディングには、ECMの創設者であるマンフレート・アイヒャーも立ち合ったそうですね。

レコーディング中はずっと彼が “プロデュースしてる”って感じで。4人で作ってるような感覚でした。一緒にピアノの前に座ってアレンジを考えたり、同じアレンジでも「ここはオクターブ上げてみたら?」とか、たくさんアイデアを出してもらえて。

──タイトル曲の「For 2 Akis」は福盛さんのオリジナル曲ですね。

じつは10年住んでいたアメリカからヨーロッパへ移る際、体勢を立て直すために1年半ほど日本にいたんですが、その時期に作った曲なんです。

──あの…「Akis」って何ですか?

その時期に、よく「いんたーぷれい8」という大阪のジャズ・バーにお世話になっていて。そこのマスターとスタッフの名前に『アキ(Aki)』と入っていたので、それにちなんで付けました。

──収録曲には「日本の曲」も。たとえば、小椋佳が美空ひばりに提供した「愛燦燦(あいさんさん)」。ほかにも、宮沢賢治の詩や、滝廉太郎の「荒城の月」をモチーフにして制作された楽曲もあります。

それらの楽曲は、このトリオを組んだときからやっているレパートリーなんですよ。僕はもともと昭和歌謡とか昭和のフォークが好きで、音楽をはじめたときから、自分の音楽と融合できないかと模索していたんです。このトリオで演奏したときに初めてしっくり来たので今回のアルバムで録音したいなと思って。

──「満月の夕」という曲については?

これは1995年の阪神淡路大震災のときに、被災地を元気づけるために書かれた曲なんです。

──中川敬(ソウル・フラワー・ユニオン)さんと、山口洋(ヒートウェイヴ)さんの共作なんですね。

震災当時、僕はまだ11歳くらいだったので、この曲を知りませんでしたが、ずっとあとになって聴いて感銘を受けました。じつは僕、ブラフマンも好きで(笑)、彼らもこの曲をカバーしていて。それを聴いたときにも“この曲の凄さ”みたいなものを強く感じたんですよね。

──ほかにもレコーディングしたかった「日本の曲」があったのでは?

今回のアルバムには入っていませんが、ザ・フォーク・クルセダーズの『悲しくてやりきれない』という曲は、今でもレパートリーに入っています。あと、遠藤賢司さんの『カレーライス』とか。

──60~70年代あたりの日本のサウンドに惹かれる?

そうですね。特にフォークが好きで、チューリップとかも好きです。日本のフォークの発展の仕方って、他の音楽と比べてもかなり独特で。そういう“日本独自に発展した音楽”というところにも面白みを感じますね。

──バンドメンバーには、それらの原曲も聴かせたんですか?

イメージが先行してしまうので、原曲は聴かせていません。自分は日本人なので当然知っている曲だけど、他の二人は全く知らない。これがちょうど良いバランスかなと。

──そんな日本の曲を実際に演奏してみて、ふたりのメンバーはどんな反応でした?

ウォルターは20年くらい毎年日本に来てるし、マテューは奥さんが韓国人なのでアジアの文化もよく分かっていて、わりとすんなり受け入れてくれました。あと、日本の旋律とヨーロッパやアイルランドなんかの伝統音楽は、いわゆる “四七(ヨナ)抜き音階”で、似ている部分もあるので、そんなに違和感はなかったんだと思います。

──本作は “ドラム奏者のリーダー・アルバム”ですが、ドラムの主張ではなく全体の調和を重視しているように感じました。

なるほど。それは正しいと思います。

──今日の話を聞いて、納得できました。福盛さんはビートに敏感な人だけど、それと同じくらい、旋律や節まわしに意識的な作家なんですね。

じつはドラマーという意識が自分の中にあまりなくて。今はドラムへの興味より“音楽そのもの”への興味の方が強い。ドラム演奏で目立つことよりも、作曲やアレンジで実力を発揮することに喜びを感じるんですよ。だから、今回のアルバムで、自分が作曲/アレンジしたものがカタチになった。そのことがいちばん嬉しいですね。

オフィシャルサイト

http://www.shinyafukumori.com/index.html

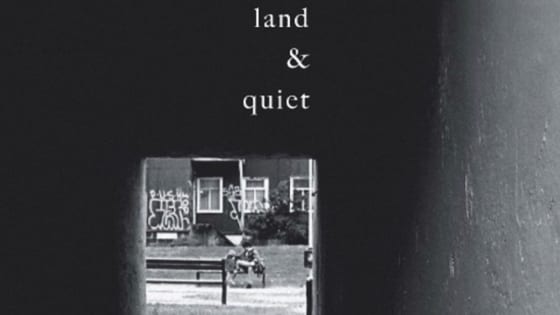

『For 2 Akis』Shinya Fukumori Trio