MENU

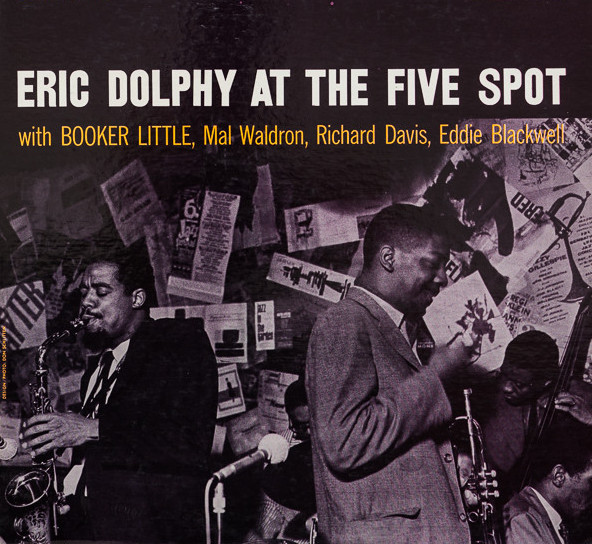

レジェンド級ジャズマンのなかでも、とくに個性的なフレージングで知られるエリック・ドルフィー。そのユニークな奏法や音色に加えて、彼はアルトサックス、フルート、バスクラリネットからピッコロまで操る、非常にカラフルなマルチ・リード・プレイヤーでもあった。そんなドルフィーのファッションには、どんな個性が見られるのか? まずは数少ないリーダー作の中から、特に有名な『アット・ザ・ファイブスポット Vol.1』(1961年)のジャケット写真に注目してみよう。

ジャズマンの勝負服

そもそもこのジャケット写真(アット・ザ・ファイブ・スポット Vol.1)はモノクロである。したがってドルフィーが着ているスーツの色が「黒である」と断言することはできない。が、写真内の明度やコントラストで判断するかぎり、黒もしくは限りなく黒に近いダークスーツである。

また、近年になって発売されたジョン・コルトレーン・クインテット with エリック・ドルフィー『The Unissued German Concerts』(注1)のジャケット写真を見ると、ドルフィーはシルクの側章(そくしょう)をあしらったパンツを履いている。これはタキシードのパンツに使用される様式なので、彼のスーツが黒であることは明らかだ。

注1:1961年にドイツで行われたライブ(3公演)の模様を収録。メンバーはエリック・ドルフィー(as,fl)、ジョン・コルトレーン(ts,as)、マッコイ・タイナー(p)、レジー・ワークマン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)。

ちなみに本作のジャケ写では、バンドリーダーであるコルトレーンも黒スーツを着ており、サイドマンもこれに合わせたスタイルで臨んだものと推察できる。また、主役を引き立てるためにサイドマンだけが黒スーツを着用するのも定石で、先述の『アット・ザ・ファイブスポット Vol.1』でドラマーを務めたエド・ブラックウェルは、オーネット・コールマンの『ディス・イズ・アワ・ミュージック』(1961)のジャケ写で、他のメンバーとともに黒スーツを着用している。

そもそも、往時のジャズマンたちのステージ服装は、ほとんどが黒もしくはダークトーンのスーツであった。いわゆるジャズエイジと呼ばれる1920年代はもちろん、ビバップ全盛期のズート・スーツ(注2)も基本はダークトーンである。ところが、戦後から50年代にかけては、東海岸ではアイビースタイル、西海岸ではコンテンポラリースタイルがそれぞれ流行。ここから次第にライトグレーやベージュなど明るめのスーツを着用するジャズマンも多くなるが、大規模なライブ会場やアルバムジャケットの撮影など、いざという時にはやっぱり黒スーツなのだ。

注2:1940年代にアメリカを中心に流行したスーツ。太いパンツと丈の長い上着など、極端にルーズなシルエットが特徴。黒人ミュージシャンやの間でも大流行した。

スーツの起源は350年前…?

では、どんな経緯で、現在のフォーマルスタイルが黒になったのか。ここで、紳士服の変遷をひもとく一冊、『イギリスの紳士服』(1997年/大修館書店)を参照する。本書の著者であるハーディ・エイミスは、英国を代表する有名テーラーの創始者。エリザベス女王付きのデザイナーとしても活躍(ナイトの爵位も拝領)し、スタンリー・キューブリック監督の映画『2001年宇宙の旅』(1968年)の衣装デザインなどでも知られる巨匠だ。

そんな彼が著した同書のなかに「サミュエル・ピープス(17世紀に活躍したイギリスの官僚)による日記」が登場する。この日記には、当時(1666年10月15日付)の王室議会に集う官僚たちの様子が綴られており、とりわけ彼らの「服装」について、こう記録されている。

「体にぴったりとした黒の法衣のごとき長めの服をまとい、下には白の絹で飾り、その上にコートを羽織るなど、いろいろな様なり」(同書より引用)

日記をつけたピープスはさらに「彼らの服装は、なかなか見栄えがいい。ぜひ国王も(こうした服装を)真似てほしいものだ」という旨の感想を付記している。

この“17世紀の文献”について、本著のなかでハーディ・エイミスは以下のように言及する。

「宮廷でウールが着用された事例についての初見であるーー黒い布がウールを示すのは間違いない。ここに民主的な装いへの道が開かれ、スーツが誕生したのである」

さらに本書では、英国におけるスーツの歴史を解説。その内容は、おおむね以下の通りである。

17〜18世紀頃、一年の大半を広大な敷地で過ごす英国貴族は、前身頃(まえみごろ)を斜めにカットした黒い乗馬服を愛用した。彼らは、正式な夜会以外では、昼夜と屋内外を問わずこれを利用し、上流階級の紳士が客間でくつろぐための服=ラウンジ・ジャケットとしてこのスタイルが定着。以降、この黒い乗馬服(紳士の日常着)がパリをはじめとするヨーロッパ全土に影響を及ぼした。

19世紀になると、紳士の朝の運動として乗馬が人気を博したことから、乗馬服がモーニングコートとして通用するものになり、1880年代頃、フロックコートに替わるフォーマルな装いとなる。これが現在の「男性が昼間に着る正礼装」の原型。ちなみに「夜間に着る正礼装」はイブニングコートとよばれるもので、これがいわゆる燕尾服である。

オールマイティのステージ衣装

このように、現在のスーツの起源も、フォーマルが黒になったのも、乗馬服がルーツにあるのだ。その後、1920年代には準礼装としてディナージャケット(英国式)やタキシード(米国式)が生まれ、旧来のイブニングコートに取って代わるようになる。

1920年代以降、英国のテーラーたちはこの新しい準礼服を積極的に米国に輸出し、商業的にも成功。こうして後年、略礼服として黒いスーツが普及していくことになる。ポール・キアーズ著『英国紳士はお洒落だ』(1992年/飛鳥新社)では、黒いスーツについてこう言及している。

「もっとも格式高いスーツの色は、黒。ブラックスーツは今世紀初頭までビジネスウェアとされたフロックコートの現代版である」

さて、本題に戻そう。 特別な意味と正統な出自を誇る「黒スーツ」は、どんな格式あるステージでも通用する唯一の服であり、決して裕福ではない黒人ジャズマンにとって、1着あれば何かと便利な存在であったことだろう。

長身ですらりとしたドルフィーは、見事に黒スーツを着こなし、演奏する姿は精悍そのもの。口髭と顎鬚をたくわえ、大きな瞳に太い眉。引き締まった顔立ちと相まって、彼のブラックスーツ姿は今見ても惚れぼれするほどカッコいい。

ヒーローたちの黒スーツ

ジャズに限らず、黒いスーツをカッコ良く着こなしたミュージシャンは枚挙にいとまがない。その際たる例がモダンジャズと入れ替わるように人気を博した、60年代初頭のザ・ビートルズだ。

70年代になると、ピーコック革命(注3)とヒッピーの嵐が吹き荒れ、黒は敬遠されがちだったが、80年代初頭に登場したザ・ジャム、ザ・スペシャルズ、エルビス・コステロなどが、改めて体にぴったりフィットした黒スーツの魅力を世に知らしめた。

注3:1967年にアメリカのデイヒター博士が提唱し、繊維メーカーのデュボン社が推進。男性ファッションの「カラフル化」の起点となったムーブメント。雄の孔雀(ピーコック)は雌よりも羽色がカラフルであることに由来。

そしてほぼ同時期にアメリカ映画『ブルース・ブラザーズ』(1980年)が公開され、その後『メン・イン・ブラック』(1997年)にも引き継がれることになる。他にも『レザボア・ドッグス』(1992年)や『ツイン・ピークス』(1992年)など、黒スーツを象徴的に使用した作品を語り出したらキリがない。ちなみに、タランティーノの出世作としても有名な『レザボア・ドッグス』は、超低予算のため、出演者の私服で撮影が行われたという点も興味深い。

このように“ジャズマン以降の黒スーツ”には、大きく2つの流れがあるように思える。まずはビートルズに端を発する英国ロックの系譜。もうひとつはブルース・ブラザーズに端を発する黒人音楽+ギャングという系譜である。前者は2000年代のディオール・オムによって先端モードへと復活し、後者は2010年代にジェイ・Zを筆頭とする勝ち組ラッパーの最終形態として顕在化した。

また、ジェイ・Zの弟分でもあるカニエ・ウェストは、現在のパリモードに多大な影響を与える存在となっている。ヒップホップはジャズの遺産を引き継いだ、黒人音楽の最新型であるが、音楽においてもファッションにおいても、今その最前線にいるのはアフロアメリカンたちなのだ。

1964年、チャールズ・ミンガス楽団のヨーロッパツアー中に、糖尿病による心臓発作により、西ベルリンで客死したエリック・ドルフィー。享年36歳であった。モダンジャズがからフリージャズへ移行しつつある時期に、最も先鋭的なマルチプレイヤーを失ってしまった。もし彼が生きていたら、その後のジャズは少し違う形になっていたのかもしれない。そして、もし彼が生きていたら今年で90歳。バラク・オバマが大統領になり、黒人音楽家が世界のユースカルチャーを先導していることを予想し得たであろうか?