投稿日 : 2018.11.20 更新日 : 2020.10.21

ハービー・ハンコックのレザーコート【ジャズマンのファッション/第15回】

文/川瀬 拓郎

MENU

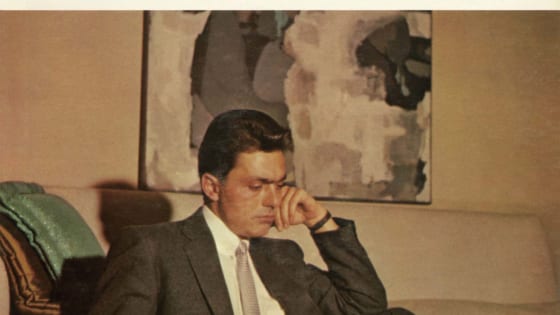

コート姿でレコードジャケットに登場しているジャズマンは多い。なかでもハービー・ハンコックの『インベンションズ・アンド・ディメンションズ』(1964年)は興味ぶかい。

ハービー史上最も洒落た着こなし

高層ビルに挟まれた車道で、白線を跨いで仁王立ちするハービー。奥行きを強調したかったのか、カメラのレンズ位置は路面ギリギリ。下から煽って撮影している。腕組みをしながらレンズを見据えるのは、当時23歳のハービー・ハンコックだ。

ほぼ直線だけで構成された空間に屹立するその姿は、逆光によって輪郭が強調され、なんともダイナミック。このモノクロ写真に黄色を重ね、タイトル部分にだけ赤を載せた“2色刷り”も、いかにもブルーノート作品らしいデザインだ。

彼が着ているのは膝上丈の黒いコート。細部はどんな仕様なのかと調べていると、昨年、ハービー本人が(ツイッターで)当時の別カットを投稿していた。

2017年8月30日に投稿されたこの写真には、こんな旨のコメントが添えられている。

「1963年の今日(8月30日)、ハービーのサードアルバム『インベンションズ・アンド・ディメンションズ』がヴァンゲルダー・スタジオでレコーディングされた」

ジャケ写よりも精細なこの写真でわかるのは、(カメラマンが意図して)足元にピントを合わせていることだ。したがって、彼が細身の短靴を履いていることが良くわかる。一方、ハービーの顔は、ピントの甘さと背景の明るさが災いしてメガネの種類までは判別できない。おそらく、ボストン型とウェリントン型の中間のようなフレームであろう。

アイビースタイルを独自アレンジ

そして主役のコートである。モノクロなので断言はできないが、光沢と質感を見るに、おそらく黒いレザーであろう。右胸にガンパッチのようなヨークがあり、ウエストベルトが付いたシングルトレンチのデザインである。

しかも襟がショールカラーというのが斬新。日本語でヘチマ襟とも呼ばれるショールカラーは、その名の通りショール(肩掛け)を巻いたような襟型で、主にタキシードやニットなどに用いられるデザインだ。そのVゾーンには白シャツを合わせて、きっちりタイドアップしているのが粋で、モードですらある。

このアルバムが制作された1963年は、(ファッション的な潮流としては)王道のアイビースタイルから少しずつ変化を見せ始める頃でもある。それゆえ、本作では正統的なアイビールックに、あえてショールカラーのレザーコートを組み合わせ、ファッションにおいても “型にはまらないスタイル” を披露したかったのではないだろうか。

しかもちょうどこの頃、ハービーはマイルス・デイヴィスに認められバンドメンバーに抜擢。ハービーにとって最初の、大きなキャリアアップを果たした直後の撮影である。この自信に満ちた立ち姿はまるで、彼の近況を物語っているかのようだ。

その後のファッション変遷

ハービー・ハンコックのデビューアルバムは、1962年発表の『テイキン・オフ』。その翌年には同じブルーノートから『マイ・ポイント・オブ・ビュー』(1963)を発表。そして件の『インベンションズ・アンド・ディメンションズ』(1964)である。ここまでは本人の肖像を使ったアートワークとなっており、ファッションもトラディショナル。

そして続く3作は、こうなる。

『エンピリアン・アイルズ』(1964)、『メイデン・ヴォヤージュ』(1966)は本人不在のアートワーク。続く『スピーク・ライク・ア・チャイルド』(1968)で再び本人が登場するも、識別は困難。小さなシルエットのみで「いつもの髪型&メガネ」であることが辛うじて分かる程度だ。そして、このわずか1年後。再びジャケ写に登場した本人は、こうなっていた。

ふたたび “堂々とした立ち姿” での登場だが、彼の衣装は、淡い緑地の長袖ヘンリーネックシャツに、濃緑のコーデュロイパンツ。アルバムタイトルが『ザ・プリズナー』(1969)なので、囚人をイメージしたボーダーシャツなのだろうが、これまでの “トラッドな雰囲気”は霧散し、毛髪量は前年比の約3倍。ちょっとダークで強面なお兄さん(当時28歳)に変貌している。彼はこの作品を最後に、ブルーノートレーベルを去った。

そして70年代に突入。サウンド的には『ヘッド・ハンターズ』(73年)に代表されるファンク路線へと舵を切り、ファッションもさらに変貌。ビッグシェイプのサングラスに、大きな襟のシャツ。アフロヘアもさらにサイズアップする。

ちなみに70年代に入って最初に発表したアルバムは『Mwandishi(エムワディシ)』(1971)。スワヒリ語で「作家」を意味するタイトルらしいが、アルバム発表時はハービー自身もスワヒリ語名をニックネームとして名乗り、本作のクレジットもメンバー全員がスワヒリ語名で記載されている。サウンドもスピリチュアルかつドープ。アフロアメリカンとしてのアイデンティティを自問自答するかのような内容である。

これはハービーの作風だけに言えることではなく、じつは当時のブラックミュージック(ジャズやソウル)はもとより、映画やアート、ファッションシーン全体に「そんな雰囲気」が漂っていたのである。

黒人ヒーロー=レザーコートの図式

70年代当時の “そんな雰囲気” を象徴するムーブメントのひとつが、映画におけるブラックスプロイテーション(注1)である。アフリカ系アメリカ人をターゲットに制作されたこれらの映画は、主演を黒人俳優が務め、劇中歌にファンクミュージックが採用されたことなどが特徴だ。

注1:Blaxploitation。「black」と「exploitation」の合成語。

一般的によく知られるのは、カーティス・メイフィールドが音楽を手がけた『スーパーフライ』(1972)。また、アイザック・ヘイズが音楽を担当した『シャフト』(邦題『黒いジャガー』/1971)もこの分野の代表作だ。同作のポスターに登場する、リチャード・ランドトゥリー扮する私立探偵ジョン・シャフトはまさに、ハービーが着ているような黒いレザーコートを着用しているのである。

本作は2000年にサミュエル・L・ジャクソン主演でリメイクされ、サミュエルも黒いレザーコートを精悍に着こなしていた。また、前述の『スーパーフライ』も今年リメイク版が公開され、主人公はやはり黒のレザーコートである。

黒人のダークヒーロー=レザーコートというイメージを持ってしまうのは、筆者だけではあるまい。高層ビルの狭間で仁王立ちしたハービーが、前二作の優等生的なイメージと打って変わって、パワフルかつミステリアスに感じてしまうのは、こうしたブラックスプロイテーション作品の影響もあるのだろう。

真夏にレザーコート?

ところで、ビートルズの『アビー・ロード』しかり、ボブ・ディランの『フリーホイーリン』しかり、こうして道に立たれると気になることがある。ここは一体どこなのか? である。

というわけで、いくつかの手がかりをもとに、ストリートビューでニューヨークの街を徘徊。3日間探しまくった結果、ここ(ハービーが立っている地点)はニューヨークの「マディソン・アベニューとイースト41ストリートの交差点付近」であることを、ほぼ特定した。

ビルの外観に多少の変化が見られるが、建物のフォルムや街並みは当時のまま。しかし、ひとつだけおかしな点がある。ここマディソン通りは一方通行なのだ。ハービーが跨いでいるセンターラインは対面通行の二重白線。ジャケ写に映り込んだクルマも対面で通行している。

まさか違う場所なのか? との疑念に苛まれながら調べたところ、本作が発売された(1964年2月)当時のマディソン通りは対面通行であったことが判明。記録によると、アルバム発売からちょうど2年後(1966年1月14日)に、マディソン通りは一方通行になったようだ。

こうして「アルバム録音日」と「アルバム発売月」と「一方通行になった日」がわかったところで、もうひとつ気になる事がある。この写真が、いつ撮られたのか? である。

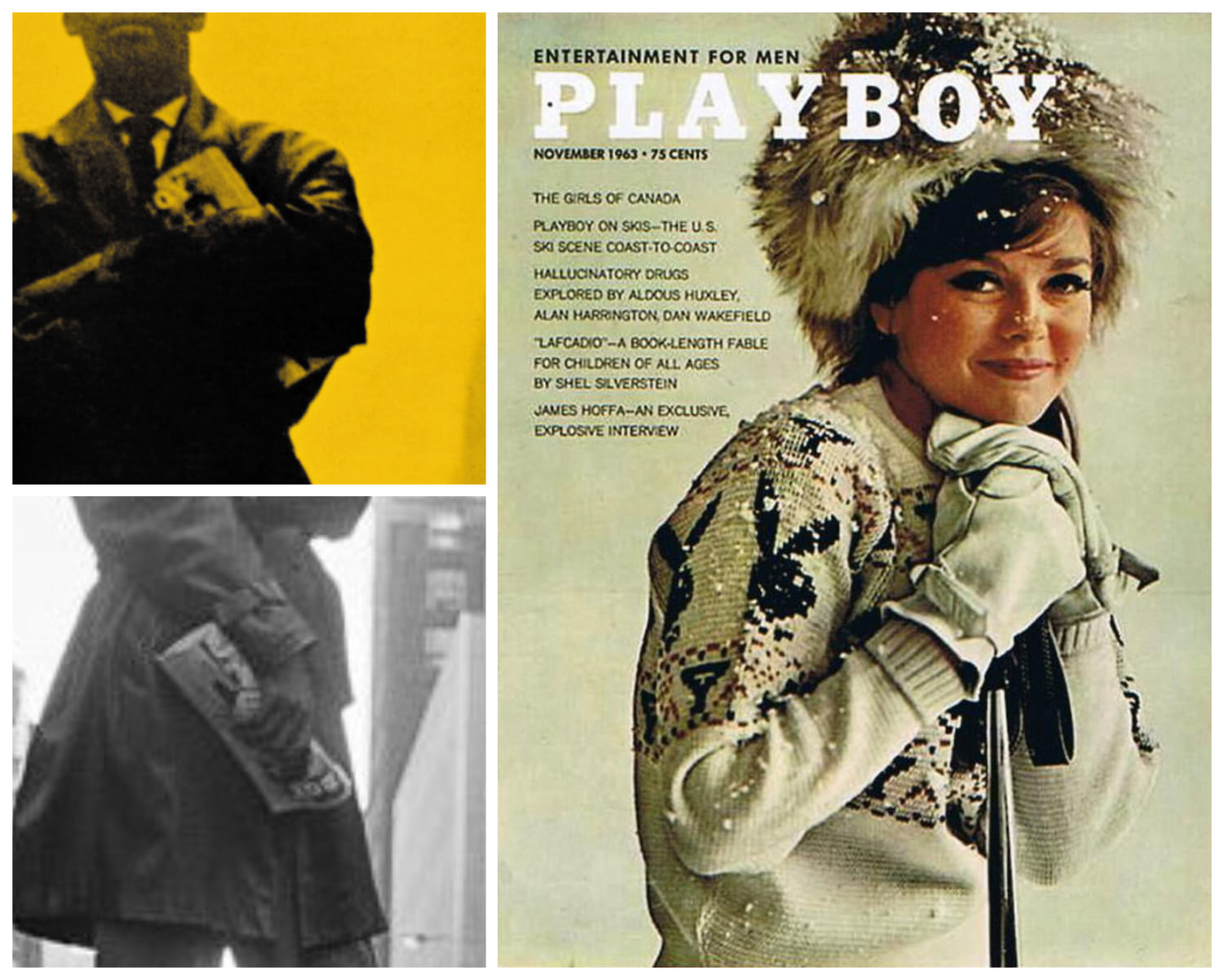

仮にレコーディングの前後であったなら、真夏。ハービーは暑さを我慢しながら、汗だくでレザーコートを着たのだろうか? それとも(発売は翌年の2月なので)冬になってから撮影したのか。とはいえ、レコードジャケットの印刷や流通の日数を考えると、できるだけ早く撮りたかったはず……などと、考えあぐねていると、ふとしたところに手がかりを発見。ハービーが手に持った雑誌である。

彼の手元を拡大すると、二つ折りにされた雑誌らしきものが見える。これをじっくり観察すると「BOY」の文字が見切れているのがわかる。お察しのとおり、これは『PLAYBOY』誌で、表紙の絵柄は「1963年11月号」のものと合致。

これで、ジャケット写真の撮影は「1963年の10月以降」であることが確定。秋も深まったニューヨークなので、レザーコートは不自然ではない。少なくとも、このときハービーが「汗だくではなかった」ことだけは判明した。

そして最後の難問「ハービーはなぜ、わざわざ『PLAYBOY』を抱えて撮影に臨んだのか」である。きっと何か意図があるはずだが、これはさすがに確かめようがない。この11月号に、彼にとって重要な記事が掲載されていたのか、それとも好きなプレイメイトが載っていたのか…。インタビューする機会があればぜひ訊いてみたいものである。

ご存知のとおり、『PLAYBOY』は世界的に有名な“成人男性向け娯楽雑誌”。ヌード写真のイメージが強いが、知的なカルチャー誌として、また気骨あるオピニオン誌としての側面も持っている。

なかでも有名な企画は「ブレイボーイ・インタビュー」だ。丹念な取材と赤裸々な内容で好評を博し、これまでにモハメド・アリやオーソン・ウェルズ、ジョン・レノン、マルコムX、ロバート・デ・ニーロ、スティーブ・ジョブズなどなど、世間を騒がせるインタビュー記事を数多く掲載してきた。ちなみに、その記念すべき第1号を飾ったのは、マイルス・デイヴィス(1962年9月号)である。

そんな『PLAYBOY』を買う男たちの、有名な常套句がある。

「俺はこの“インタビュー記事”が読みたくて買ったんだ」

要するに“エロが目的ではない”という言い訳だ。しかし、マイルスのインタビューをはじめ、ジャズ関連の記事が多く掲載された当時の『プレイボーイ』だけに、ハービーがどうしても読みたかった記事が、この本の中に本当にあったのかもしれない。