投稿日 : 2019.11.21 更新日 : 2021.10.22

【挾間美帆 インタビュー】2020グラミー候補に! 海外メディアも賞賛する “未来を担う”音楽家 【Women In JAZZ/#7】

インタビュー/島田奈央子 構成/熊谷美広 撮影/山下直輝

MENU

2019年3月12日公開記事を再掲

女性ジャズミュージシャンの本音に迫るインタビューシリーズ。今回登場するのは、作編曲家の挾間美帆。

若くして山下洋輔、佐渡裕といった巨匠たちに才能を見出され、その後、ニューヨークのマンハッタン音楽院大学院へ。2016年には、米『ダウンビート』誌の企画「未来を担う25人(のジャズ・アーティスト)」にアジア人で唯一選出されるなど、世界的に注目されるアーティストだ。

演奏家ではなくコンポーザーとしてジャズの世界を立ち回る、挾間美帆とは一体どんな人なのか?

NY生活は苦労の連続

──現在、ニューヨークにお住まいですよね。ニューヨークの生活は自分に合っていると思いますか?

「自分に合っているかどうか…というより、ジャズ・コンポーザーとして、いまニューヨークに住む価値があると思うから住んでいる、という感じです」

──その「価値」とは?

「ジャズ・コンポーザーに求められるインスピレーションを養う上で必要なもの。ニューヨークのジャズミュージシャンのレベルは圧倒的に高いと思いますし、他にもいろんなライブを観に行けるとか、美術館でいろんな作品を見れるとか。そういうのをまとめて考えた結果、ニューヨークに住む価値があるな、と」

──渡米は2012年。当時いちばん苦労したことは?

「じつは留学するとき、英語の試験で一度落ちているんです。最初はまったく喋れなくて、苦労とか言っている場合じゃなかったですね。“water”が通じなくて、水すらオーダーできない状態でしたから。もはや面白いというか、毎日がコントみたいでした(笑)」

──挫折しそうになったことは?

「私が入ったのは(マンハッタン音楽院)大学院のジャズ作曲科というところで、こりゃまずいな…と思ったことも結構ありました。日本の大学ではクラシックの作曲を専攻していたので、ジャズを専門的に勉強したことがほとんどなかったんです。課題や宿題もすごく多い学校だったので、必死にしがみつくしかなくて、迷っている暇もなかったですね」

──厳しい2年間、ニューヨークで遊ぶ暇もなかったのでは?

「学生時代はほぼ遊べなかったですね。1年目は寮と学校との行き来だけでした。2年目は同級生とルームシェアを始めて、少しは生活感が出るようになってきたけど、夜中に寮に戻ってピアノの練習をするという生活でした。ピアノの部屋が、昼間は空いていないんですよ。クラシックの子たちは朝起きて練習するんですけど、ジャズの子は夜中にやっていましたね」

──卒業後はどんな生活を?

「在学時は、日本から頂いた仕事もあったので、学校に行きながらそれを細々とやらせていただいたりして、すごく忙しかったんです。でも卒業してから4か月ぐらい仕事がなくて、そういう状況は初めてだったので相当ビックリしたし、焦りました。たぶん、それくらいのあいだ仕事がなかったことは何度もあったと思うんですけど、学校があったから気付かなかったんでしょうね。時間があるから勉強もできたはずなのに、何もできなくなって、ずっと布団の中に籠もっているような状況でした」

──でも、そんな日々から脱出した。何かきっかけはあったんですか?

「そこで絶望したのが、楽になったいちばんの理由かもしれないですね。打ちのめされることから始まって、地道に、過度の期待はせずにがんばりましょう、という気持ちになれた」

原点は大河ドラマ

──演奏者ではなく「作曲家」になろうと思ったきっかけは?

「子供の頃はピアノと電子オルガンと作曲を習っていて、その中で予定調和に終わらないのが作曲だったので、そこに惹かれていったという感じです。あと、小学2年生のときにNHKの大河ドラマ『秀吉』を見て、その音楽にものすごく感銘を受けたんです。オーケストラを使って作曲してもいい“テレビの音楽”がある、というのがすごくセンセーショナルでカッコいいと感じて。そこからずっと大河ドラマを追っかけていました」

──いつか、大河ドラマの音楽をやってみたい?

「はい、いずれはやってみたいですね。私の原点ですから」

──そこから、ジャズの作曲に進もうと思ったのはなぜ?

「東京の大学ではクラシックの作曲を専攻していたんです。ところがある日、学内でビッグバンド・ジャズのサークルが新入生歓迎の演奏会をやっていて、たまたまその前を通りかかったんです。で、すごく面白いことをやる人たちがいるなと思って、そのまま吸い込まれるように入部しました。そこで演奏していくうちに、ジャズの作曲家にすごく興味を持つようになっていきました」

──それはジョージ・ガーシュウィンとか、デューク・エリントンとか?

「もっと新しい人たちですね。マリア・シュナイダーとか、ジム・マクニーリー、ヴィンス・メンドーサなどの作品にものすごく感銘を受けました。クラシックを勉強していると、作曲家はだいたい亡くなっているんですけど、その3人はまだまだ現役ですし、教えたりもしているということがわかって。だったらこの人たちに会いに行ってみようという思いから留学してしまいました」

──クラシックと、ジャズのビッグバンドの作曲には大きな違いがありますよね。

「私にとって、作曲の技法に大きな差はありません。でも、弦楽器がいるかいないか、そこはすごく大きな違いでした。弦楽器の“ザザザッ”っていう音が自分の頭の中に鳴ることが大前提になっていたんですね。でもジャズのビッグバンドにはその音がない。それをどんなふうに方向転換して表現するかは、いまでもすごく悩みますね」

──頭の中では弦楽器が鳴っている?

「そうなんです。オーケストラの音が鳴っちゃいます。なので、自分のバンド(m_unit)には弦楽器も入っていますし、ヴィブラフォンも入っている。あと、ジャズではあまり使われないホルンも。自分の頭の中で鳴っている音を変換した結果、こういう楽器編成にたどり着きました」

新作のイメージ・カラー

──作曲するときって、メロディが降りてくる感じなのですか?

「私は、降りてくるパターンじゃなくて、作ろうと思わないと作れないタイプです。何週間も前からこの日に作ろうって予定して、いざピアノの前に座って、もしメロディが浮かばなかったらその日は終了、という感じで。とりあえず寝てみたり(笑)。ただ、いつも準備はしています。作ろうと思った時に何かが浮かぶように、このアイディアが良かったとか、あれを使って曲を作ってみたいとか、そういうことは日々頭の中で考えています。だから実際に書いている時間は数週間だとしても、考えている時間はすごく長いですね」

──女性で、日本人で、ニューヨークのミュージシャンたちと音楽を作っていくのは、ものすごく大変なのでは?

「そこまで大変さは感じないですね。特に自分のバンドの場合は、自分でメンバーを選べますし、人間性もとても重要視しています。自分の譜面を具現化してくれる人、しかも性格のいい人だとか、遅刻しない人を選ぶだとか(笑)、自分自身でそういうものをプロデュースする義務があると思っています」

──ジャズって即興的な部分も重要ですけど、メンバーが自分の意図したプレイと違うことをやった場合、どういう対処しているのですか?

「『ホントはこうしてほしいのにな…』ってことを言いそびれることもあって、最近はそう思ったときに言うように心がけてます。ただ、曲が完成して譜面に終止線を引いちゃったら、あとは自分の手を離れていくものだと思うタイプなので、とてつもなく違わない限りは『あぁ、そういう解釈もあるんだ』とすんなり受け入れることも多々あります。そこは、メンバーたちに自分の音楽を託す醍醐味でもあると思いますし」

──今回のアルバム『ダンサー・イン・ノーホエア』には、イメージ・カラーがあるそうですね。

「長いビジョンで考えたときに、わかりやすいコンセプトがあったほうがいいかなと思って、アルバムごとにイメージ・カラーを決めているんです。もともと好きなのは赤なので、1枚目のアルバムはそのイメージで。2枚目は『タイム・リヴァー』というタイトルで、川だったので青になりました。それで3枚目となる今回は、感情とか、現象とか、かなり抽象的なイメージの曲が多かったので、ちょっと暗めの色かなと思って、深緑に落ち着きました」

──ジョン・ウィリアムスが作曲した「ロサンゼルス・オリンピック・ファンファーレ&テーマ」を取り上げていますけど、この曲をカバーした理由は?

「これまでのアルバムでもカバーを1曲ずつやっていて、1枚目はポップ・ミュージックで、2枚目はロックでした。だから今回は別のジャンルにしたいと思って。尊敬するジョン・ウィリアムスの曲をいろいろチェックしてみたんです。すると、この曲は要素がシンプルで、でもキャッチーで、カバーするのが面白そうだと感じて『あ、これだ!』って思いました」

オーケストラとジャズの架け橋に

──2016年、アメリカのジャズ専門誌『ダウンビート』の「未来を担う25人」という企画に、アジア人でただ一人選ばれましたね。

「急にその知らせを受けて、ビックリしました。純粋に嬉しかったです。ああいう肩書きが増えるというのは大きいことだと思いますし、明確に“ジャズ・コンポーザー”としてみてもらえるようになったかもしれませんね」

──ライブでは指揮がメインになりますよね。その場合、客席に背中を向けることが多くなると思うのですが、後ろ姿にも気を遣ったりとかは、ありますか?

「全然ないですねぇ(笑)。小っちゃい頃からコンクールの舞台に立つことも多かったので、ステージに立つ姿のイメージはできていますが、後ろ姿を意識したことはありませんね」

──音楽以外で、興味を持っていることってありますか?

「趣味もライブに行くことだったり…音楽漬け。あとは友達とお酒を飲みに行くぐらいです。それ以外だったらファッションも、詳しくはないですが好きです。ニューヨークのブランドのサンプル・セールにはけっこう気合い入れて行って並んだりもします(笑)。あとは…飛行機のチケットを見ているのが異常に好きです。飛行機に乗るのは全然好きじゃないのに」

──飛行機のチケット?

「ここからここへ、こうやって経由していくと、次はどこに行けて、とか(笑)。たとえばヨーロッパで仕事をしていて、何日か空いたりすることがあって。そうなると、どこかに行きたくなっちゃうんです。先日はルーマニアとドイツの仕事の間がたまたま6日間空いたので、その間にギリシャとトルコに行きました。ルーマニアからギリシャのアテネまでは飛行機で1時間で、そこで2泊して、そのあと1時間ぐらいかけてイスタンブールに行って。そこから飛行機を乗り換えてカッパドキアに行って、またイスタンブールに戻って。最終的に3時間半かけてドイツに行くという」

──スケジュールを組み立てるのが楽しい、みたいな感覚?

「ヨーロッパで仕事をするときは、自分で飛行機のチケットも宿も取ってますし、そういうのは嫌いじゃないですね。誰にも要求されないのに、他人の飛行機の予定まで見たり(笑)」

──これからやってみたいことはありますか?

「もともとオーケストラの音楽が大好きでここまで育ってきたので、オーケストラとジャズの架け橋になれるようなことができたらいいなと思っています」

【プロフィール】

【プロフィール】

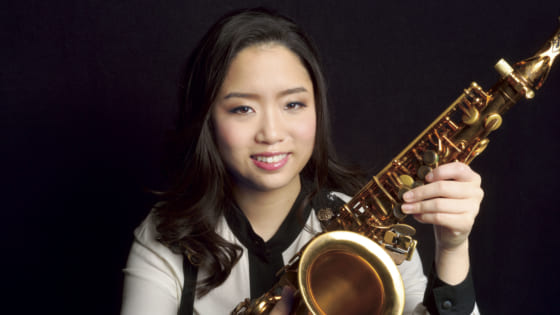

挾間美帆/はざま みほ(写真右)

1986年生まれ。2009年に国立音楽大学作曲専攻卒業。在学中より作編曲活動を行ない、2008年には東京オペラシティ・コンサートホールで初演された山下洋輔「ピアノ・コンチェルト第3番〈エクスプローラー〉」のオーケストレーションを担当して注目を集めた。その後東京フィルハーモニー交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、東京佼成ウインドオーケストラ、シエナウインドオーケストラ、ヤマハ吹奏楽団などに作編曲作品を提供。2010年にニューヨークのマンハッタン音楽院大学院に留学。2011年、ASCAP ヤング・ジャズ・コンポーザーアワード受賞し、文化庁新進芸術家海外研修制度研修員に選ばれる。2012年に大学院を卒業して、11月にジャズ作曲家としてデビュー・アルバム『ジャーニー・トゥ・ジャーニー』をリリース。2015年6月、BMIチャーリー・パーカー・ジャズ作曲賞受賞。2016年には米ダウンビート誌の「未来を担う25人のジャズ・アーティスト」にアジア人でただ一人選出される。

島田奈央子/しまだ なおこ(インタビュアー/写真左)

音楽ライター/プロデューサー。音楽情報誌や日本経済新聞電子版など、ジャズを中心にコラムやインタビュー記事、レビューなどを執筆するほか、CDの解説を数多く手掛ける。自らプロデュースするジャズ・イベント「Something Jazzy」を開催しながら、新しいジャズの聴き方や楽しみ方を提案。2010年の 著書「Something Jazzy女子のための新しいジャズ・ガイド」により、“女子ジャズ”ブームの火付け役となる。その他、イベントの企画やCDの選曲・監修、プロデュース、TV、ラジオ出演など活動は多岐に渡る。

挾間美帆 最新作

『ダンサー・イン・ノーホエア』

(ユニバーサル・ミュージック)

【挾間美帆 オフィシャルHP】

http://www.jamrice.co.jp/miho/index.html