投稿日 : 2020.07.16 更新日 : 2021.09.02

日本で最も愛された「ブルーノートの女」【ジャズマンのファッション/第17回】

文/川瀬拓郎

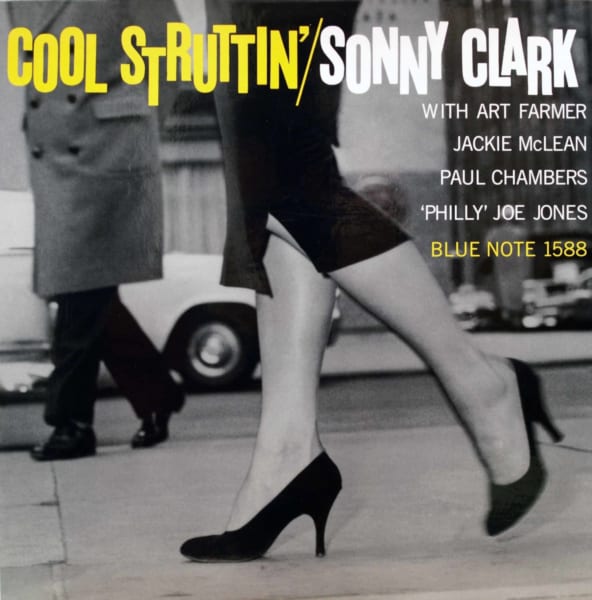

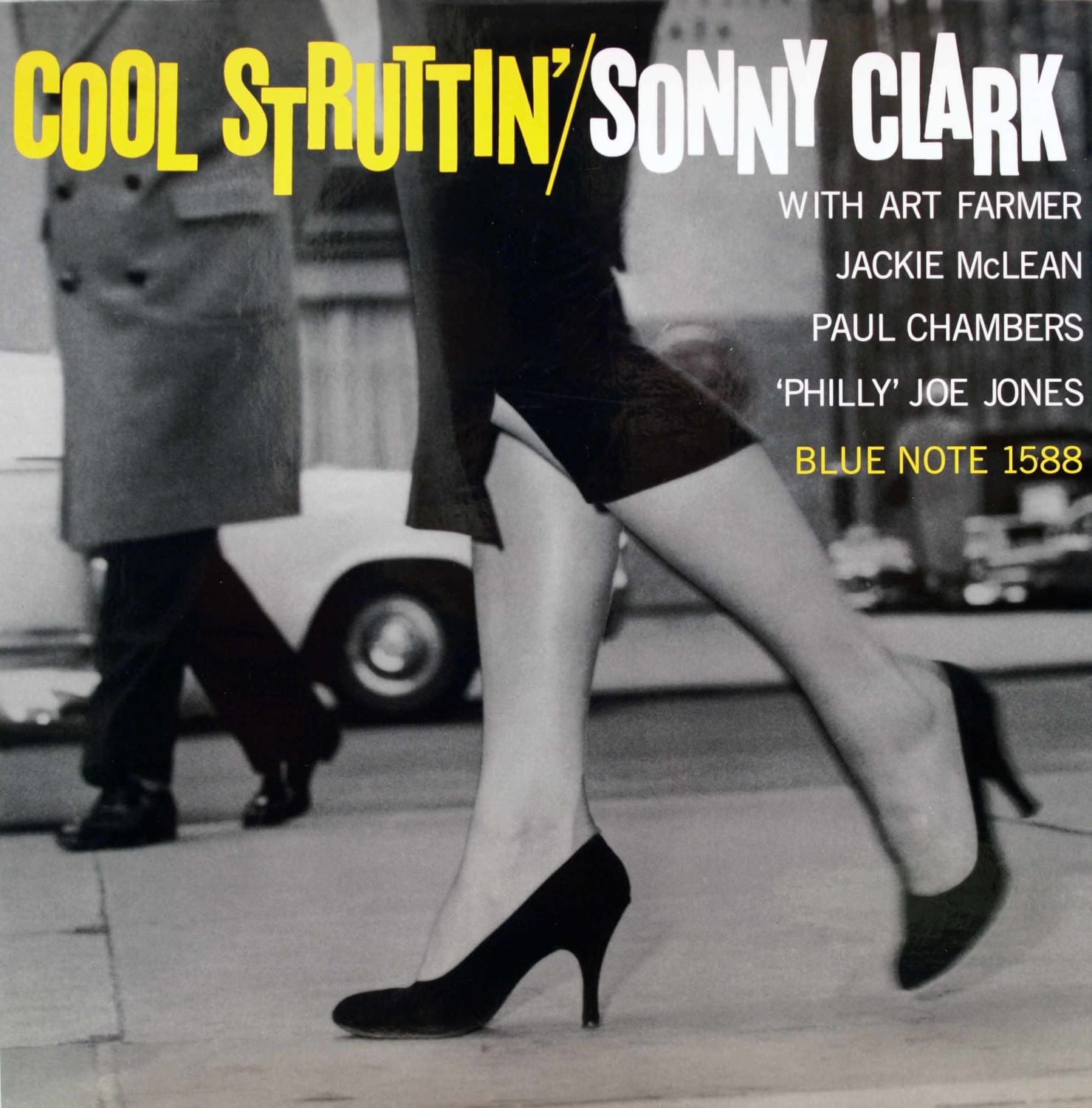

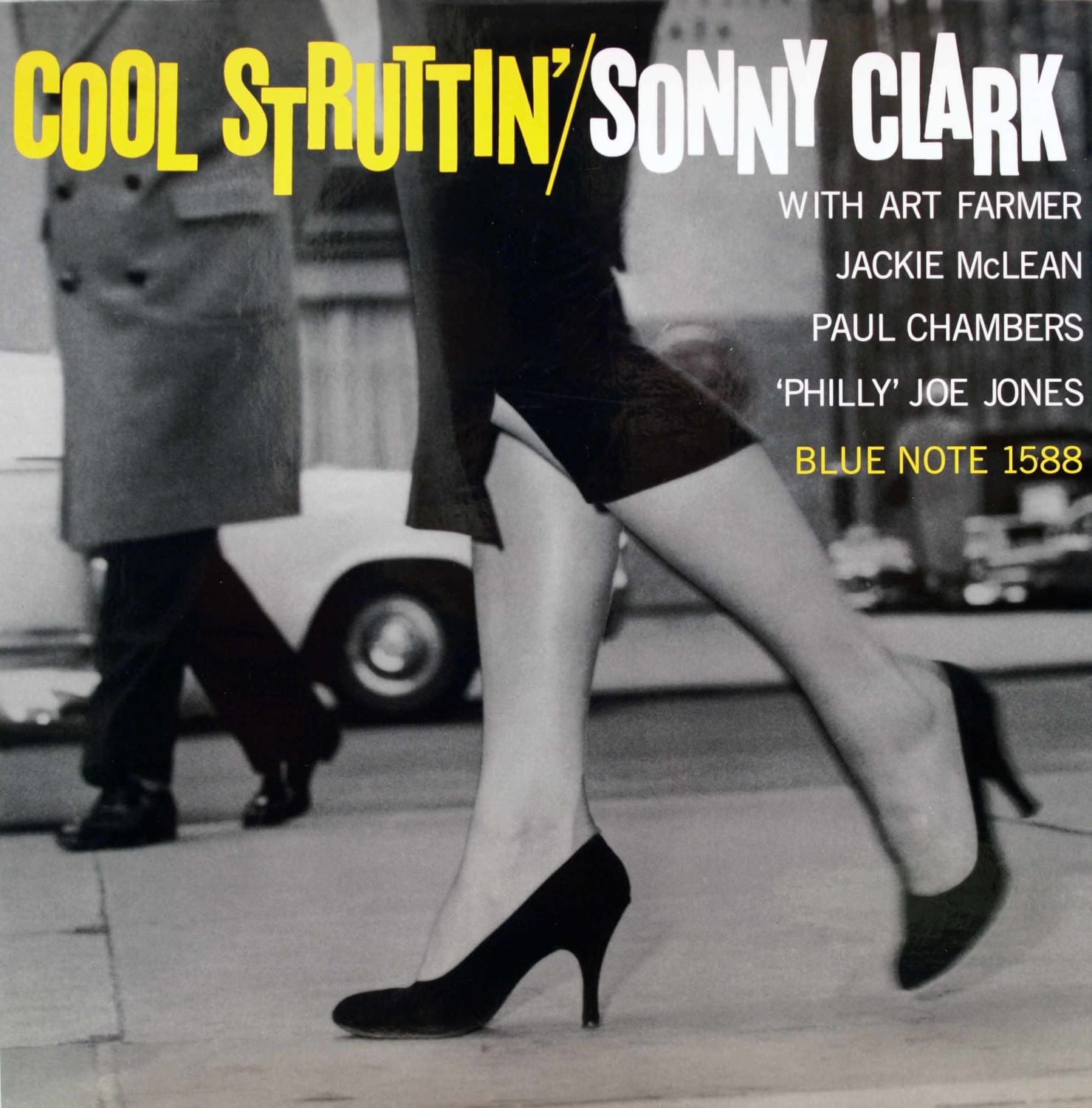

ジャズの音楽レーベルとして知られる「BLUE NOTE」。その膨大な作品群の中で、特に日本人に親しまれているのがソニー・クラーク『クール・ストラッティン』(1958)である。サウンドはもちろん、“世界で最も有名な女性の脚”と称されるジャケット写真に惹き込まれてしまうのは筆者だけではあるまい。

演者が登場しないカバーアート

ブルーノート・レーベルの作品には、女性を起用したアートワークが意外と多い。特に60年代半ばに “女子ジャケ”が急増し、当時のサイケデリックな衣装が目を楽しませてくれる。そんな中で、ブルーノート史上最もクールな女子ジャケを選ぶなら本作だ。

“気取って歩く”という意味の “Strut” を冠したタイトル通り、舗装路を優雅に歩く女性の一瞬を捉えた写真は、まずその構図が秀逸である。カメラのレンズ位置は女性の膝の高さ。ピントは右足にフォーカスし、ふくらはぎから足首への緩やかなカーブを捉えている。全身ではなく、あえて脚だけを切り取って被写体の匿名性を高め、性的なイメージを喚起するヒップラインはトリミングしているのが面白い。

この画面の中で最も強く主張しているのは、黒いパンプスと黒いスカートだ。まずは靴の素材が気になるが、先に“光源”の話をしよう。靴と舗道の接点をよく観察すると、ふたつの影が写り込んでいることがわかる。かかと側に伸びる影と、靴の側面(画面奥)側に伸びる影だ。前者が太陽光による影で、後者はカメラのフラッシュによってできた影である。つまり、この撮影は、日中でありながらストロボを使用したことがわかる。

よって、このパンプスの素材はおそらくスエードであることが推察できる。仮にこの素材がエナメルや表革であれば、靴のどこかにストロボの光が映り込むからだ。ちなみに、右脚ふくらはぎの光沢はストロボ光の反射である。同じく、衣装は前面がわずかに光を反射しているので、素材はヴェルヴェットではなかろうか。膝までぴったりとフィットするデザインなので大股では歩けない。そこも “女性らしさ”を引き立てている。

「すべてを隠す」ことの効果

彼女が着ている服はペンシルスカートの可能性もあるが、いわゆるリトル・ブラック・ドレスであろう。黒一色のワンピース・スカートは、かつて喪服として用途を限定されていたが、1926年にココ・シャネルが “モードな洋装”として黒ワンピースを発表。これがリトル・ブラック・ドレスの起源となる。以後、フォーマルやパーティはもちろん、ビジネスや普段の洒落着としても定着。現代においても女性にとっての勝負服とも言えるアイテムで、60年以上の歴史を持ちながらモードな雰囲気を纏い続けている。

また、女性の奥にチェスターコートを着た男性(=ダブルブレストであることが確認できる)が写っていることにも注目したい。この男性の上半身はカメラ側を向いている。つまり、男の視線が彼女に向いていることを“想像させる”構図だ。こうした「男の視線」や「彼女の顔や体つき」 をすべて隠すことで、見る者の想像力を掻き立て、なまじ全てを見せるよりも強烈に“彼女の存在を魅惑化”している。いわば(修辞技法における)黙説法のような効果を発揮しているのだ。

こうした秘匿の力学は、彼女の“脚そのもの”も対象になる。

隠すことは自分をよりよくさしだすことなのであり、衣服をまとうことは、すなわち自分を装飾すること、裸以上に自分を引き立てて見せることなのだ。そう、ファッションはたんなる裸体よりもよりよく《女》を見せる。着衣の身体の方が、裸体よりもいっそう誘惑的なのである。

『ファッションの技法』(山田登世子/講談社現代新書)

なるほど。着衣はときに裸体よりも誘惑的であると。黒いドレスとパンプスによって隠される(=装飾される)ことで、男性はより強く反応する。ドレスに身を包み、ヒールの高いパンプスで街を颯爽と歩く“クール・ストラティンな姿”に、男性たちが目を留めてしまうのは当然なのである。

この脚は誰のもの?

このジャケ写の撮影者は、ブルーノート・レーベルに多くの名ショットを残したフランシス・ウルフ。デザインはリード・マイルスである。この2人が本作のための撮影を試みた際、なかなかいいアイデアが出ず、昼食のためにレストランに向かった。その途中、女性アシスタントに歩いてもらい、撮影した1枚が使われたという。

Jazz History Onlineなどのサイトを確認してみると、あの美脚は、レーベル創始者アルフレッド・ライオンの二番目の妻となる、ルース・メイソンであるらしい。よくよく考えれば、現場で忙しなく動かなければならないアシスタントが、わざわざヒールのあるパンプスと、動きを制限するようなワンピースを選ぶとは思えない。アシスタントというよりも、単に撮影に付き添っていたルースの脚線美がフランシスとリードの目に留まり、ハプニング的に起用されたのではないだろうか。

しかし、2年後に発売された、ザ・スリーサウンズの『Moods』(1960年)では、ルースが主役として抜擢されている。 睫毛にマスカラを付け、唇にはルージュを引いたルースは、恍惚とした表情を浮かべている。

このジャケ写が扇情的(しかも1曲目が「ラブ・フォー・セール」)だということで、発売当時は物議を醸したそうだ。しかし、どうして本作にルースが選ばれたのかはよく分からない。単にプロモデルを雇う予算がなかっただけなのか、あるいはアルフレッドが “自慢の彼女”を見せつけたかったのか。いずれにしても、本作の6年後にアルフレッドとルースは結婚し、晴れて夫婦となる。

日本での人気と再評価

そんなルースの美脚を主役に立てた『クール・ストラッティン』だが、ファーストプレスはたったの1000枚。しかも、かなりの枚数が売れ残ってしまったという。一方、日本では長らく「ジャズ喫茶で最もリクエストの多いアルバム」としても知られる人気作。いわゆるビッグ・イン・ジャパン的な一面もあるようだ。

ソニー・クラーク本人は、1963年1月にヘロインの過剰摂取によって、31歳という若さで他界してしまう。それから20年以上を経た1986年、ふたたび「ソニー・クラークとルース」が脚光を浴びることになる。山梨県の山中湖畔で開催されたマウント・フジ・ジャズ・フェスティバルで、トリビュートバンドによる『クール・ストラッティン』の再現ライブが行われ、会場にはルースとその夫、アルフレッド・ライオンの姿があったのだ。ステージで『クール・ストラッティン』の再現ライブが始まると、オーディエンスのどよめきが起こり、猛烈に盛り上がったという。

期せずして“自分の脚”が起用された作品を、遠く離れた異国の地で耳にしたルースの胸中には何が去来しただろうか? この翌年にアルフレッドは他界。彼と30年以上連れ添ったルースが息を引き取るのは2011年である。その間、彼女は『クール・ストラッティン』撮影時の若き日々と、マウント・フジ・ジャズ・フェスティバルでの熱狂を忘れることはなかっただろう。