投稿日 : 2019.06.13 更新日 : 2021.09.03

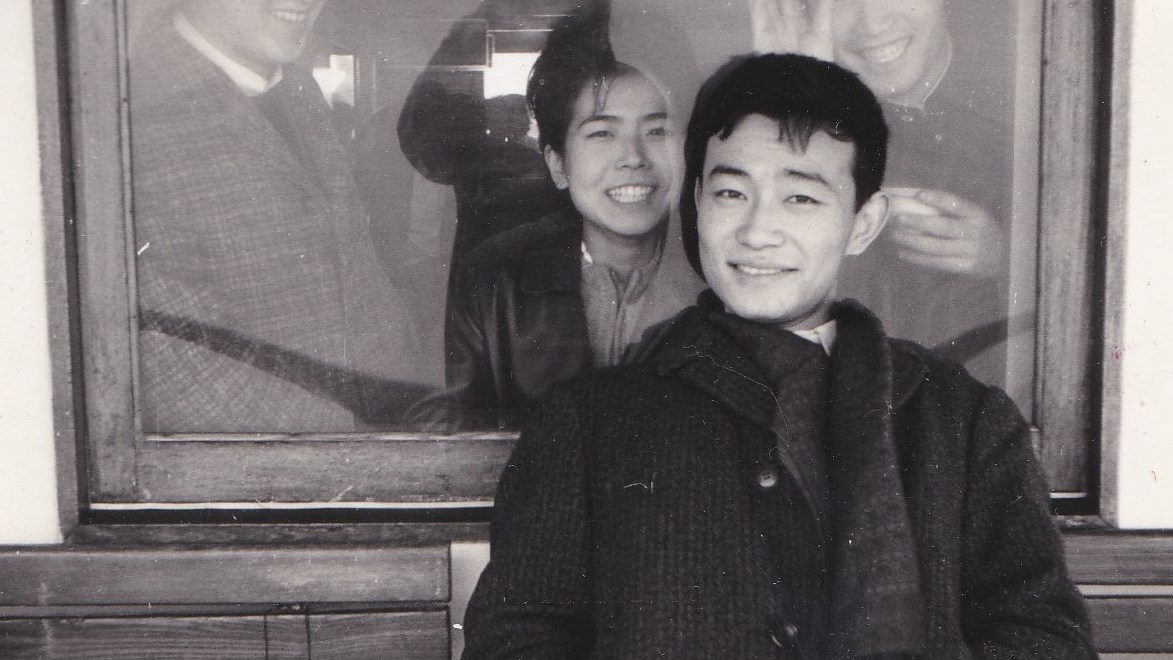

【証言で綴る日本のジャズ】外山喜雄・恵子|古書店で出会った「サッチモ自叙伝」に導かれ…

取材・文/小川隆夫

一度日本に戻って 再びニューオーリンズへ

——1年9か月で帰国する。

喜雄:12月に行って、翌々年(69年)の9月に帰ってきました。

——日本に帰って、どうしていたんですか?

喜雄:お金も残っていたので、またニューオーリンズには行こうと思っていました。だけど、バンドを作ったんです。ニューオーリンズ帰りなんで、多少の話題になって、「厚生年金会館」の小ホールでコンサートをやりました。

そうしたら、大阪のミナミで「ニューミュンヘン」というビアホールをやっている若い社長さんがたまたまそれを観て、「面白い」と。万博の年ですけど、6月からビアガーデンの仕事を4、5か月くれたんです。そのメンバーで大阪に行って、運転手さんの寮に入って。飯場みたいなところで、風呂もない。そこで毎日演奏していました。

——バンドの名前はあったんですか?

喜雄:そのときは外山喜雄とニューオーリンズ・セインツ。ニューオーリンズのフットボール・チームがセインツだったので。

——「ミュンヘン」のあとは?

喜雄:次の年の4月にニューオーリンズに行くんです。あてはなかったけど、また偶然で、6月ごろだったかな? イギリスのバンドが通りかかったんです。イギリスにぼくらみたいにニューオーリンズ・ジャズが大好きなバンドがあって、リーダーのバリー・マーチンはジョージ・ルイスをイギリスに呼んだり、いろんなことをしていたひとです。

彼のバンドが通りかかって、「ちょうどトランぺッターが辞めるんで、ヨーロッパに連れていってやるから、入らないか?」「いつから?」「9月から」「じゃあ、そうさせてください」。これがバリー・マーチンのインターナショナル・ジャズ・バンド。バリーがドラムスとヴォーカルで、あとは、ベース、ピアノ、バンジョー、クラリネット、トロンボーン、トランペットの編成。ミネアポリスでオープンして、そのあと向こうに行って。

恵子:本拠地がロンドンで、そこのアパートに入って。

喜雄:ところがあのころはイギリス病(注26)で、イギリスにほとんど仕事がない。それでマイクロ・バスに乗って、ドーヴァー海峡をホーヴァークラフトで渡って、ベルギー、ドイツ、オーストリア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スイスと回って。なぜか、フランスだけ行かなくて。コンサートもありましたけど、ドサ回りというか、パブみたいなところやジャズ・クラブを回るんです。そういうのを半年やりました。

(注26)60~70年代に経済成長が長期的な停滞をしたイギリスの状況を指す。

恵子:それでアメリカに帰って、今度は国内をツアーして。

喜雄:ニューヨークから横に行きました。

恵子:けっこう細かくアメリカ中を回って。

喜雄:砂漠を通って、ダラスのほうに行って、ロサンゼルスまで。途中で車が何度もエンコして。ぼくよりみんなデカイ連中がフォードのステーション・ワゴンに乗って。スーツケースが7人分ぐらいあって、屋根の上に大太鼓とベースが乗ってるの。漫画ですよ。それがエッチラオッチラ行くと、「あ、ブレーキが効かない」。

恵子:煙が出てるのね。

喜雄:ヨーロッパのときは、マイクロ・バスといってもハイエースのちょっと大きなヤツ。みんな女の子を引っかけて、それに乗せるんです(笑)。ぎゅうぎゅうになって、「なんでオレたちこんな目に遭わなきゃいけないんだ」って(笑)。デンマークなんか、ヴァイキングの末裔みたいな女の子が2、3人乗ってきて(笑)。すごかったな、あれ。

恵子:若かったからでしょうけど、わたし、自分でよくやったなあと思ってました。いま考えると、すべてが面白かった。普通ならそんなことできませんから、いい経験をさせていただきました。

喜雄:いいミュージシャンをゲストに呼んでくれて一緒にやったりね。それから、あちこちに有名なミュージシャンが住んでいて、そういうひとにも会ったし。

恵子:ニューオーリンズのミュージシャンをゲストに呼んで、一緒にやったこともありました。

喜雄:イギリスにはコレクターが多くて、フィルム・コレクターに会ったんですよ。当時、ヴィデオもなかったですから、29年のルイ・アームストロングとデューク・エリントンの〈ブラック・アンド・タン・ファンタジー〉とかね、そういうのを持っているひとがいる。そのひとのところなんか、ボタンを押すとスクリーンが降りてきて。ベッシー・スミス(vo)の映像を観たときは、みんな泣き出しちゃったね。

恵子:ああやって映像を観るのは初めてでした。いつもは音だけでしょ。感動しちゃって、みんなで泣いてました。

喜雄:運がいいことに、帰ってきた73年に、ぼくのことをすごく可愛がってくれたイギリス人のコレクターが、「フィルムのコレクションを始めるけど、お前もいるか?」というから、「ぜひお願いします」「じゃあ、お金を送ってくれれば一緒にタビングしてやるよ」。

それで、10万とか20万とかを送って、「足りなくなったらいってください」。それでずいぶん集まりました。100万かもう少し使ったと思うけど、運のいいことに、当時、テクニクスとかのショウルームがあって、そこで毎月、上映会をやったのね。3年やったら元が取れちゃった(笑)。ヴィデオがやっと出だしたかな? というころですから。

——アメリカのツアーはどのくらいの期間?

喜雄:1か月半くらい。

恵子:でも1年くらい回っていたような気がするわね。

喜雄:ボストンに3か月居候させてもらったりしたんです。メンバーが本国に帰って、そのあとこっちも「グリーンカードを申請しようかな」といったんですよ。そうしたら、ボストンに「世話をしてあげよう」というひとがいて、そのひとのうちにペンキ塗りとかしながら居候させてもらって。結局は取れなかったんですけど。こっちも、いうわりにその気じゃない。ずっといるのが怖いのと、ずっといる自信はやっぱりなかった。

——2回目に行ったときはいれるだけいようと思ったんですか?

喜雄:このひとはノー天気で楽しかったらしいけど、ぼくには「これもいいけど、いつまでこれをやっているのかな?」という気はありました。

恵子:旅が終わって、ニューオーリンズに戻って、ジャッフェにもグリーンカードをトライしてもらったんですけど、それもダメで。それで帰ってきたんです。

アメリカ生活の経験を活かして

——ニューオーリンズだけじゃないけれど、通算5年くらい向こうにいらした。ご夫妻にとってアメリカ生活、ヨーロッパ・ツアーもありましたけど、どんなものだったんですか?

喜雄:やはり、すべてジャズの原点の街での生活と「プリザベーション・ホール」でいちばんの基礎を教わり、ヨーロッパや全米ツアーでも、夢のような出会いと貴重な体験をさせてもらいました。

恵子:いままで続けてこられた五十何年の原点であり、それがなかったらいまのわたしたちはないと思います。

喜雄:最近のアメリカには変なところもあるけど、アメリカ人のほんとうにおおらかさに、多くを学びました。ニューオーリンズやヨーロッパで、世界的なジャズのコレクターに会って珍しいものを集めるようになったことも大きいです。ニューオリンズは、ジャズの聖地ですから、世界中からジャズ・ファンがやって来て、ジャズ界の有名人にも会うわけです。ジャッフェもそうですけど、そういうひとたちの考え方とかを学べたことも大きい。

恵子:ニューオーリンズに住んだ経験を通して、帰ってきてからもずっとニューオーリンズに繋がっている。ルイ・アームストロングがどういうひとだったか、どういう演奏をしているひとだったかが、50年の間にずいぶんわかって。彼の偉大さがわかればわかるほど、わたしはニューオーリンズから離れられない。ルイ・アームストロングがいなかったら、こんなに長く「ニューオーリンズ、ニューオーリンズ」といってないと思います。

喜雄:楽器を現地の子供たちにずっと送っているでしょ。25年やって、それをみんなが知ってくれた。これはルイ・アームストロングの精神と似たところがあって、それにすごく共感してくれる部分があると思うんです。

——ご夫妻がすごいと思うのは、演奏するだけでなく、そういう文化的な面のサポートというのかな、そういうことにも力を入れているじゃないですか。

恵子:やっぱりルイ・アームストロングの考え方、いってること、やってることに大きな影響を受けていますよね。

喜雄:学生のときに『サッチモは世界を廻る』(注27)を観たんです。その中の、ガーナで子供たちに楽器をプレゼントするシーンが目に焼きついていて。2回目にニューオーリンズに行ったときに、子供たちのバンドがスタートしたんです。その昔、キャブ・キャロウェイ(vo)のバンドにいて、ディジー・ガレスピー(tp)やチャーリー・パーカー(as)ともレコーディングしたことがあるギター奏者のダニー・バーカーがニューオーリンズに帰ってきて、子供たちが麻薬や銃で非常に荒んでいるというんで、音楽で救おうと、教会をスポンサーにしてフェアヴュー・バプティスト・チャーチ・ブラスバンドというのを作ったんです。

(注27)55年のヨーロッパ・アフリカ・ツアーやニューヨーク・フィルとの共演を記録した57年のアメリカ作品。CBSのドキュメンタリー枠で放送され、その後にユナイトが配給。日本では59年に公開された。

それが可愛いバンドで、やたらスウィングする。すっかりファンになっちゃって。それから、ぼくらのことを慕ってるシャノン・パウエルという子供のドラマーがいて、彼も上手くて、一緒にやってたりして。その思い出とサッチモが楽器をあげた子供たちの嬉しそうな顔とが重なるんです。

恵子:それと、無知なわたしたちが5年ほど行って、その中でみなさんに親切にしていただいたお礼がなにかできれば、との思いもありました。

喜雄:25年前にルイ・アームストロング・ファウンデーションの支部(日本ルイ・アームストロング協会)をやらないかという話があったんです。ぼくはディズニーランドの仕事があって忙しかったんですけど、せっかくだからと引き受けて。そのときに、「なにか象徴になる活動はないかな?」と思って、サッチモが子供に楽器をあげたシーンを思い浮かべたんです。

「きっと楽器は余ってるよな。余ってるけど、捨てるのは忍びないし、かといって自分で吹くわけでもない」。服部君が撃たれた事件(注28)がちょっと前にあったんです。ルイも銃を発砲した事件を起こしている。だから送ってあげて、「銃に代えて楽器を」というのをしたらどうかなと思ったんです。それが非常にいいキャッチフレーズで、新聞で取り上げてくれたりして。そうしたら次の日にピンポーンって、楽器がどんどん届くようになった。そこについてくる手紙がまた感動的で。

(注28)92年10月17日にアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ市の郊外で、ハロウィンの仮装をした16歳の留学生、服部剛丈さんが誤って射殺された事件。

恵子:わたしたち、多くの感動をどれだけもらったかわからない。それだけでもこの50年は素晴らしかった。

喜雄:あと、ジャズってアメリカが世界にくれた最大のプレゼントですよね。それに日本から「ありがとう」っていいたい。こういうことをいったら、「そうだよな」といって協賛してくれるかと思ったところもあるんです。協賛はこなかったですけど(笑)。

恵子:わたしたちいろいろなことをやりましたけど、お金はないです。楽器を送るにもお金がかかるでしょ。スポンサーも、頼みにいったって現れなかった。それでも寄付が集まって。

そのあとにハリケーン・カトリーナがあって(2005年)、そのときは義援金の1,500万円と楽器を送ったんです。そうしたら東日本大震災が起きて(2011年)、「今度はわたしたちが日本を助けるときだ」って、ニューオリンズが立ちあがってくれて、向こうから恩返しの楽器が届いたんです。おまけに、その後、ニューオリンズのスラムの高校生バンドを20何人日本に連れてきて、次は気仙沼の子供たちをニューオーリンズに連れていけた。バンドはほとんど女の子でした。もう大喜びで。

わたしたちにお金がなくてもそれができたのは、奇跡的だと思います。「もうこれでやめようかな」と思っているときに、そういうことがどんどんできて、ネヴァー・エンディング・ストーリーなんです。自分でもびっくりですよ。

喜雄:映画の中でサッチモが楽器をあげたとき、アフリカの子供たちの目がキラッと光った。それが出発点で、ニューオーリンズの子供たちに楽器をあげたときにも、同じキラッと光った目が。日本が被災して、あちらから日本から送った楽器への「恩帰り」の楽器が届いて、今度は気仙沼の子たちの目がキラキラと同じに光ったんです。そのとき、思ったんです。楽器をくれた街の子と、送ってもらった子たちを会わせてあげたいなって。

ニューオリンズでわたしたちが楽器をあげてきた子供たちは貧乏なんですよ。アメリカ人なのにとなりの州のディズニーランドにも行ったことがないような子供たち。そういう子たちに指導者の先生がいいことをいうんですよね。「君たち、この練習場には天井があるよ。でもこの天井の上には空が無限に広がってる。夢を持てばなんでもできるんだから」って。だから、以前からつくづく、「この子たち、一度日本に連れてきてあげたいな……」。そういうのがあって、気仙沼に楽器を届けたときに、「なんとか両方を会わせたい」と思ったら、ほんとうになっちゃったんです。

恵子:わたしたちはサッチモがいるからやっているってことです。

喜雄:ディズニーランドで演奏できたことも運命的です。サッチモに仕えて50年(笑)。その半分近く、23年間をディズニーの世界で、毎日何千人ものお客様を前に「現場のエンタテインメント」を体験した。おかげで、より深くジャズもわかったし、サッチモの世界、サッチモのジャズへの理解もとてつもなく広がったと思います。

——話は尽きないのですが、そしてもっと最近のお話もお聞きしたいのですが、それは次回とさせてください。今日はどうもありがとうございました。

喜雄:聞かれると楽しくなって、喋りすぎました。

恵子:懐かしくなって、いろいろ話しちゃいました。

2019-04-13 Interview with 外山喜雄・恵子 @ 千葉県・新浦安「外山邸」

写真提供:外山喜雄

公式サイト:日本ルイ・アームストロング協会

公式サイト:外山喜雄とデキシーセインツ