共感覚という心理学の言葉がある。数字や文字から色が見えてくるという特殊な現象だ。ひとつの刺激から同時に二種類の感覚をえられるわけだから、われわれ凡人の目にはいかにもお得な能力に映ってしまう。フィクションの世界でも、ときには超能力みたいに扱われたり、繊細な芸術家肌のキャラクター設定に加えられているのをたまに見かける。

音に色を感ずるタイプには色聴という固有名もあり、ウィキペディアによれば、「共感覚の中で一番発生率が高いと報告されている」そうである。それは実際どんなふうに感じとれるのか、いっぺんじかに経験してみたいものだ。

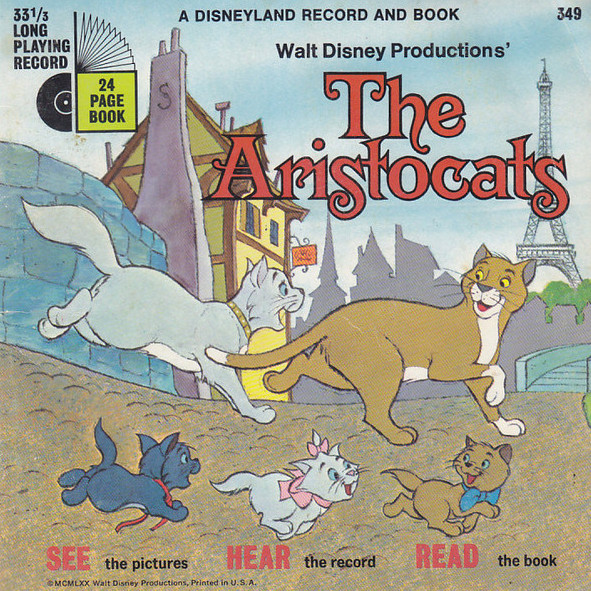

VR系のゲームなどには擬似体験できそうなコンテンツがいくつもありそうだが、映画であれば、1970年のディズニー作品『おしゃれキャット』がそれっぽい感覚を味わわせてくれる。こまやかな色彩表現と音楽のコラボレーションがたいへんな密度で試みられているため、色聴ってこんな感じなのかもしれないと想像をかき立ててくれるのだ。ひとつひとつの画に描かれたキャラクターや風景が、凄まじいほど徹底的に色分けされて彩色がほどこされてもいるので、色の描写だけでも充分に驚かされるはずだ。

かつては名高いオペラ歌手だった富豪の老婦人が遺言状作成を思い立ち、全財産を愛する飼い猫たちに相続させると決めたことから物語は動き出す。舞台は1910年、ベル・エポック後期のパリ。ディズニーだけにミュージカル要素の強い映画であるのは当然として、飼い主の設定からも明らかな通り、主役の猫たちは音楽になじみのある生活を送っていることから、『おしゃれキャット』は殊に豊かな音楽性を帯びている。猫たちはピアノを弾いたり歌を唄ったりするのだが――本サイトの扱うコンテンツがジャズ主体であるのを考慮すれば、なによりもまず、あのスキャット・キャットと呼ばれるキャラクターたちに注目しなければならない。

スキャット・キャットとかスイング屋とかスインギング・キャットとか、いろんなふうに呼ばれるジャズ猫たちのバンド演奏場面が、作品の後半部に用意されている。遺産相続の権利独占をもくろむ執事の手で郊外に捨てられてしまった、かわいそうな母猫ダッチェスと三匹の子猫たち――そんな母子の救世主となるべく、パリへの道案内を買って出た野良の雄猫オマリーというキャラクターがいて、彼がねぐらにしている廃屋の屋根裏部屋にたどり着いたところでジャズ猫たちと出会うのだ。

そこでジャズ猫たちが唄い、演奏するのは、「みんな猫になりたいのさ」というジャズナンバーである。「スイングできるのは猫だけ」とか「ジャズはいつでも大歓迎」とか「みんなスイング猫が大好き」といった歌詞も出てくるその場面で、ジャズ猫たちとともにダッチェスと子猫たち、そしてオマリーも唄い、楽器を演奏し、踊るのだが――ここが本作における色彩表現と音楽のコラボレーションのひとつのハイライトとなって大いに盛り上がる。音楽がはじまった途端、古ぼけた屋根裏はたちまちジャズバーやライブハウスのごとく様変わりし、単なる室内電灯だった明かりが音楽のマジックにでもかかったかのようにカラーボール照明に化けて、あたりを色とりどりに照らし出すのだ。

そうしたカラフルな色使いへの感動は、手作業によるセルアニメーション作品だからこそ、いっそう深まるところもあるわけだが――加えてディズニーの場合、その表現にかける徹底ぶりが鬼気迫るような印象すら与えるところが、なおのことインパクトをもたらす。

ときにあまりにもやりすぎてしまうというか、過剰な描写が入り込みがちな、妙なバランス感覚がディズニー映画には伝統的にある。その意味では、『おしゃれキャット』の屋根裏場面はおそらく、ドラッギーなアニメ表現の先駆けとして有名な『ダンボ』の酩酊シーンを引き継ぐものと見ることもできる。

いやもちろん、ドラッギーなアニメ表現は『白雪姫』からすでにあったと考えることもできるし、クラッシックのPVをやってしまっていた『ファンタジア』でも、幻覚的なイメージの表現は炸裂していた。また言うまでもなく、『ファンタジア』は音楽と映像のコラボのひとつの極北として存在しているわけだが、そこからさらなる徹底性に向かい、イメージ表現の技術さえも駆使して鬼気迫る世界の描写というものを究極的に試みたのが、『バンビ』ということになるのではなかろうか。

そうして考えると、ディズニー作品の歴史というのは、ときに過剰に傾きがちな描写と音楽のコラボレーションを、物語という下地になじませてゆく過程だったのだと言えないこともない。1970年の『おしゃれキャット』にいたると、ファンタジーの世界からはだいぶ遠ざかり、人間たちの暮らす俗世間のドラマに溶け込むことにまで成功したわけだ。そしてその、ディズニーの自然主義的な方向性のひとつの到達点が、1981年の『きつねと猟犬』なのではないかと、筆者は考えている。

ともあれ、今月から音楽と映画にまつわるエッセーの連載をはじめることになった。こんな具合に、毎回自由に紹介してゆけたらと思う。来月もどうぞよろしく。