投稿日 : 2016.09.30 更新日 : 2020.01.23

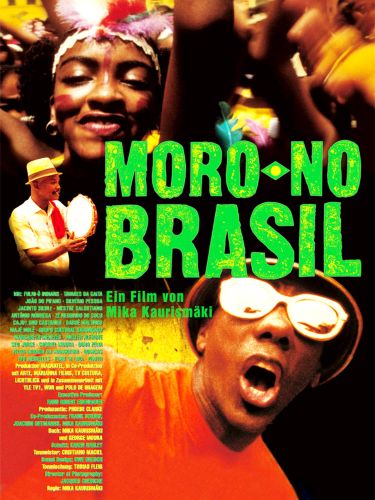

阿部和重【音楽/映画覚書】第9回『モロ・ノ・ブラジル』

文/阿部和重

今回の編集部からの注文は、ミカ・カウリスマキ監督作『モロ・ノ・ブラジル』だ。毎回タイトルが伝えられてくるだけなので選定の理由は聞いていないが、これはまあ時節柄、リオ・デ・ジャネイロ・オリンピック/パラリンピックの開催に合わせてのチョイスではないかと思う。もっとも、本稿がアップロードされる頃には世間はすっかり五輪のことなど忘れてしまっているだろうが。

『モロ・ノ・ブラジル』は2002年の映画であり、日本公開は翌2003年のようだが、筆者は公開当時は見のがしている。ミカ・カウリスマキ監督作自体、最後に観たのはいつだったか忘れてしまったほど、ほとんど見のがしているという体たらくである。この連載がなければ『モロ・ノ・ブラジル』を観る機会もなかったかもしれないのだから、編集部とリオ・デ・ジャネイロ・オリンピック/パラリンピックには感謝しておかなければならない。

『モロ・ノ・ブラジル』をひと言で言いあらわすならば、ブラジル音楽をめぐる観光ドキュメンタリー映画ということになるだろう。ミカ・カウリスマキ監督自身が作品全体の語り手をつとめる形で旅行者として登場し、ブラジル各地のルーツミュージックやポピュラーミュージックを取材しながら2ヵ月間の月日をかけて4000キロの旅をおこなう、というのが主な内容となっている。

ブラジル文化について、通りいっぺんの知識しか持ちあわせていない筆者みたいな人間からすれば、『モロ・ノ・ブラジル』はかなり充実したガイドツアーを提供してくれているように思える。ブラジル音楽の起源から現在へとつらなる変遷がどこまで網羅されているのかは素人目には定かでないが、そこで描き出される音楽と大衆のあいだの結びつきには――歌と踊りの祭典といった様相自体は世界中に見られるものではありながらも――比類ない強さと自由が感じとれる。

また、新旧ジャンルの共演がごく自然にとりおこなわれる公演場面などをあわせて目にするうち、音楽における土着性と融和性の並走が最も有意義な形で結実しているのがブラジル文化ではないのかとさえ思えてくる――これはひとえにブラジル音楽それ自体に見られるポテンシャルであって、『モロ・ノ・ブラジル』の表現がはじめてそう気づかせてくれたという話ではない。「ブラジルは人種のるつぼだ」と作中で語られるが、その意味ではブラジル音楽は「音のるつぼ」となりながらひとつの持続感へとまとまってゆき、ときには祝祭感を大いに煽り立てる。

さらに、2000年から2001年――すなわち20世紀から21世紀へと時代が移り変わろうとしている最中、ブラジル各地ではどのように音楽が鳴り響いていたかが記録されているという点でも、『モロ・ノ・ブラジル』は意義深い試みだったと言えるかもしれない。ただ作中、撮影中の時期が世紀の変わり目の最中であることへの言及は、じつは意外なくらいに見あたらない。皆無だった気もする。それはこの映画にとって致命的な欠落だというわけではないが、作品全体が帯びている、どことなく曖昧な印象を生む一因にはなっているかもしれない。

というのも、『モロ・ノ・ブラジル』はまず、フィンランドのヘルシンキにおける寒々しい雪景色をファーストショットに据えているのだが、高台から港を見つめるひとりの男の後ろ姿をとらえた画面で、2000年12月5日という日付が明示される。その男は監督自身であり、そこからナレーションの音声が入ってブラジル音楽を探究する動機が説明される。「30年前ブラジル音楽のレコードを手に入れた」のがそもそものきっかけだったというのだ。そして冒頭の雪景色につづいて示されるのは、打って変わり、ブラジルのペルナンブコ州アグアス・ベラスの原野であり、土がむきだしの未舗装路をジープで走る監督自身の姿だ。彼はこれからフルニーオ族というインディオを訪ねようとしているのである。

つまり説話形式から理解すれば、2000年12月5日にヘルシンキの雪景色のなかにいた語り手=監督は、「ブラジル音楽とサンバのルーツを求めて」の旅立ちを思いたち、北欧から一気に南米へと居場所を変えたのだと読みとれる。この北から南への大いなる移動が、世紀の変わり目と重ねられてドラマが構成されるのかと予感させるのだ。

全篇を見とおすと、そのことは特に強調されずに作品は組み立てられている。ヘルシンキの雪景色と日付は、単に語り手=監督自身の個人史をドラマの出発点とするためだけに冒頭にすえられているにすぎず、のちの展開へとつながる重要な伏線だったりはしない。作品全体をつらぬくテーマの追求にからむものでもなさそうであり、あるとすれば、充実しすぎているくらいに撮れてしまったあまたの映像素材を一篇にまとめるために要請された、大枠の設定という役割だ。『モロ・ノ・ブラジル』はブラジル北東部の各地をたどり、プロ・アマ問わず大勢のミュージシャンによる演奏を記録し、多様な音楽性を紹介してゆくが、それらの過程をひとくくりにする口実として、フィンランド人映画監督の個人的な動機と観光取材というストーリーラインが必要とされたわけだ。

かくして、取材旅行者としての監督の観光模様は主につなぎのショットとして何度か利用されることになるのだが、映画として見れば、そうしたドラマ構成は成功しているとは言いがたい。最終的に、語り手=監督は旅行者ではなくなり、ブラジルに住んでリオでクラブ経営に乗りだしたことが語られるが、仮にそれが事実なのだとしても、中途半端な結末という印象は否めない。

もっと踏み込んで言えば、作中で示される鮮烈な音楽や人々の顔と比較して、映画それ自体はひたすら安全策をとり、カタログ的にまとめるしかなかったかのような消極性が見てとれる。たとえば、路上演奏にせよ、舞台上の公演にせよ、広角レンズと手持ちカメラで歌い手の顔を主体に撮りつづけていれば、だれもが知っている映像表現になるという消極性では、映画は音楽に敗北しつづけるほかない。作中でも、「歌手ばかり注目されるのは変だ」という言葉が口にされているにもかかわらず、舞台上の演奏者は常に脇役として処理されるばかりであり、ステージ全体をとらえたショットが後半の数個にとどまるのもやはり問題だろうと思う。

映画全体のドラマを監督自身の個人史の円環に回収してしまうアイディアもふくめて、かように中途半端な中心化は、「音のるつぼ」であるブラジル音楽にそぐわないと感ずるのは、なにも筆者だけではないはずだが、どうだろうか。いずれにせよ、結論としては、『モロ・ノ・ブラジル』はブラジル音楽について多くを学べる作品ではあるだろうが、映画としては微妙な仕上がりだと言いたかったのだ。