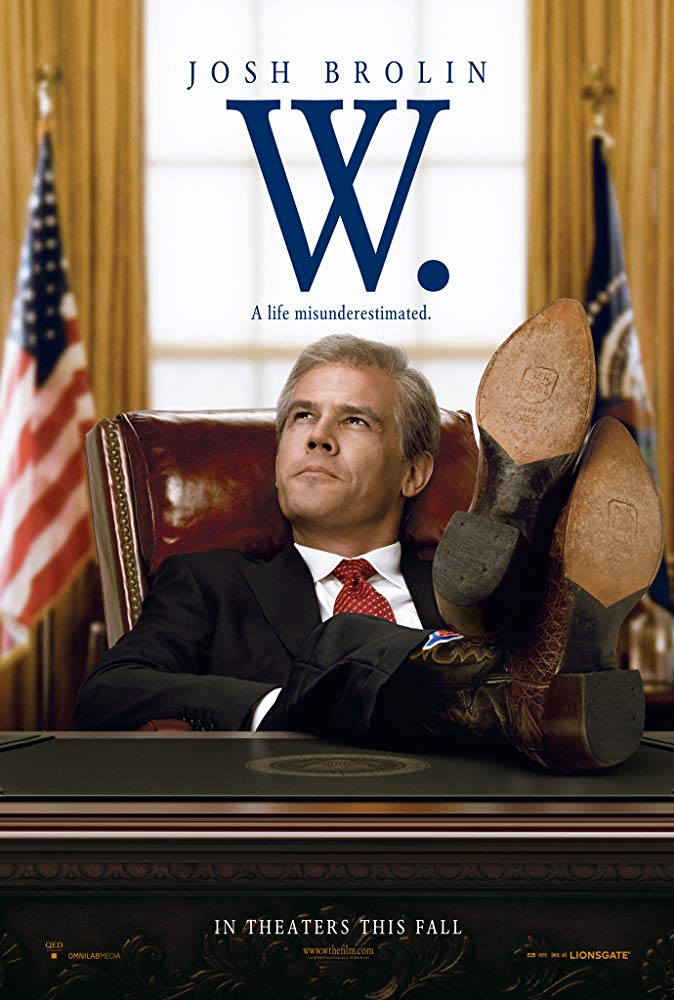

連載再開の今回はオリバー・ストーン監督作『ブッシュ』をとりあげる。むろんこれは先頃、ドナルド・トランプが第45代アメリカ合衆国大統領に就任したことを受けての、編集部からの注文だ――正確には、アメリカ合衆国大統領を描いた映画のどれか一本を、との注文だったので、筆者が自分で『ブッシュ』を選んだという次第である。

言うまでもなく、『ブッシュ』は第43代アメリカ合衆国大統領ジョージ・W・ブッシュの半生を描いた実話映画である。かねてより筆者はさまざまな機会に指摘してきたことではあるが、毎年のオスカー候補にあがる諸作や俳優の役どころを見れば明らかな通り、今やハリウッドはすっかり実話映画量産工場と化してしまった。100年を超える映画史においては実話の映画化など一ジャンルを形成するほどざらにある企画にすぎないが、そうはいっても近年のこの集中生産傾向はさすがに目にあまるものがあり、つい穿った見方をしてしまいたくもなる。

想像するに、最大の理由は端的に、企画が通りやすいからだろう。どの面からかといえば、ざっと次の通りと推測できる。実話映画の多くは著名人の人生を扱うからその大筋はひろく世間に共有されているので興味を惹きやすい――ということは、ドラマの組み立て方によっては共感も集めやすい。著名人の人生や人柄は文章ないしは映像の形で記録に残っていることも珍しくなく、参考情報が充実しているから物語を組み立てやすいばかりでなく、役者も役づくりにこまらない――結果的に熱演となり、賞の候補にもあがりやすく、実際に受賞することも少なくない。そういうわけで、興行と評価いずれの面でも安泰が見こまれることから、企画が通りやすいのではないかと考えられる次第である。

また、その種の製作上の打算とは別に、ざっくり言って90年代からつづくテレビ製作におけるリアリティーショー形式とインターネットにおけるソーシャルメディアの興隆がおおきく影響しているのではないかと、筆者自身は考えている。どういうことか。これもざっくりまとめれば90年代以降、情報技術革新によって(監視カメラや盗撮カメラのみならずウェブカメラの遠隔操作等々の手段で)個人のプライバシーが侵害される懸念が年々高まるいっぽうで、有名無名を問わずリアリティーショーやソーシャルメディアを通じてみずからの「私生活」(当然ながらこれはあくまで表現されたものとしての擬似私生活にすぎない)を世間に紹介する試みが一大潮流を形成していることは、もはや世界中のだれもが知るところだろう(さしずめFacebookは当の潮流のひとつの統合形態である)。かような潮流と連動する形で、著名人の「私生活」――なんらかの人目を惹くう事件に関わる無名人が題材にされるケースもある――をドラマチックに紹介する実話映画が近年集中的に撮られつづけているのではないかというわけだ。

この推測が事実かどうかはともかく、上述の通り、90年代以降のハリウッドが実話映画量産工場と化すなか、アメリカ映画作家のなかでも特にあまたの実話映画を手がけてきた監督であるオリバー・ストーンによって『ブッシュ』は撮られた。

結論から言って、映画としての『ブッシュ』はうまくいってない。失敗作だと思う。親子二代で大統領となる名家のファミリーロマンスをいささかコミカルな風刺劇として構成しつつ、在任中に政権の内幕へ批判的に迫るジャーナリスティックな試みでもあるというのが、映画『ブッシュ』の目ざした作品像ではないかと考えられるが、それらの要素が相殺しあってなんとも当たり障りのない仕上がりとなっている。そこで描かれた小ブッシュ像や政権の内幕は、メディアを通じて当時すでに伝えられていたイメージにほどよくおさまるものでしかなく、創意の面でもジャーナリズムの面でもとくだんの工夫や成果は見られないことから、あえてわざわざ現職にあるうちに映画化する意義があったのかという疑問もぬぐえない。

ハリウッドで撮る以上、いちおうは娯楽作として仕上げねばならなかったのだろうし、親子二代で大統領となる名家というのはそれだけで充分な物語性があるから、ファミリーロマンス要素はどうしても欠かせない部分だったのかもしれない。しかも主軸となるのは当の親子の葛藤劇であり、厳格な父と放蕩息子の対立構図に沿って展開される典型的なドラマだから、だれの目にもわかりやすい物語となる。

だが、これは同時に現職の大統領を描いた映画でもあって、並行して物語られるイラク戦争開戦をめぐる(チェイニーの暗躍にもスポットを当てた)一連の内幕劇を、そうしたメロドラマ性(父を乗り越える息子の物語)に回収してしまうような単純化は、さすがにまずいのではないかと思われる。というのも、作品製作を急いだのはブッシュ在任中に政権批判をおこなっておきたかったためだ、というようなことを、オリバー・ストーン自身がインタビューで語っていたからだ。できあがった映画は(現在進行形の出来事を題材にしているため創作上の自由度が少ないという限界もあるにせよ)、監督自身の狙いを裏切るような作品に仕上がっているのではないか。

結局のところ、ブッシュをコミカルに描くという演出が、最もまずい点だったと筆者は考えている。ブッシュといえば迷言集が出版されるほど、とにかく間抜けで最低の大統領というイメージをメディアは在任中にひろめまくっていた。それは事実を伝える報道ではあれ、情報社会化が進んだ今日では、結果的にはちょっとかわいげのある親しみやすい奴といったキャラクター像の伝播にも貢献してしまうだろう――報道が、リアリティーショー形式とソーシャルメディアの興隆という真偽不明情報のうねりに飲みこまれた末に、ドナルド・トランプ大統領誕生という最悪の帰結を生むにいたったのが現在だとも言える。メディアの情報に乗っかる形で、オリバー・ストーンが『ブッシュ』をコミカルな風刺劇に仕立ててしまうのはいかにも芸がないし(おまけにそのコミカルタッチは、シリアスなやりとりに重ねて軽快なカントリーミュージックを流すといった程度の微妙な味つけに終始している)、批判の狙いもますます弱めることにしかならない。アメフトの試合をテレビ観戦していたブッシュがプレッツェルを喉につまらせて窒息死しかける有名なエピソードも、まさにそうした描かれ方をしているわけだが、前後の脈絡が見えにくい形で挿入されるあの場面は、ただ単に間抜けなブッシュを浮き彫りにする機能しか帯びておらず、本作での監督の無策ぶりを象徴しているようにも思えた。

もっとも、カットの設計と場面展開における映像構成においては、奇妙なほどに無駄がなく、手慣れた演出家の仕事ぶりを認めることができる――そうした、過不足ない映像構成演出に見られるオリバー・ストーンの仕事ぶりは、新作『スノーデン』においてピークに達していると言える。スコセッシでもなくアルトマンでもなくデ・パルマでもなくもちろんキューブリックでもないアメリカの映画作家として、オリバー・ストーンが『スノーデン』でたどりついたのがこの、やりすぎずに要点をつく演出なのだとすれば、なかなかに感慨深いことだ。

おしまいにもう一点、『ブッシュ』の音楽に触れておこう。エンドロールで流れるボブ・ディランの「神が味方」の歌詞は、あたかもそこからこの映画自体が発想されたのかと思えてくるほどに作品内容とリンクしている。逆に言えば、ディランの歌のほうが『ブッシュ』という映画よりもおおきなインパクトを放っているように感じられるところもまた、本作の失敗を印象づけてしまっているわけだ。

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/