最終回となる今回の編集部からの注文は「夏」もしくは「八月」である。その理由は問うまでもないだろう。

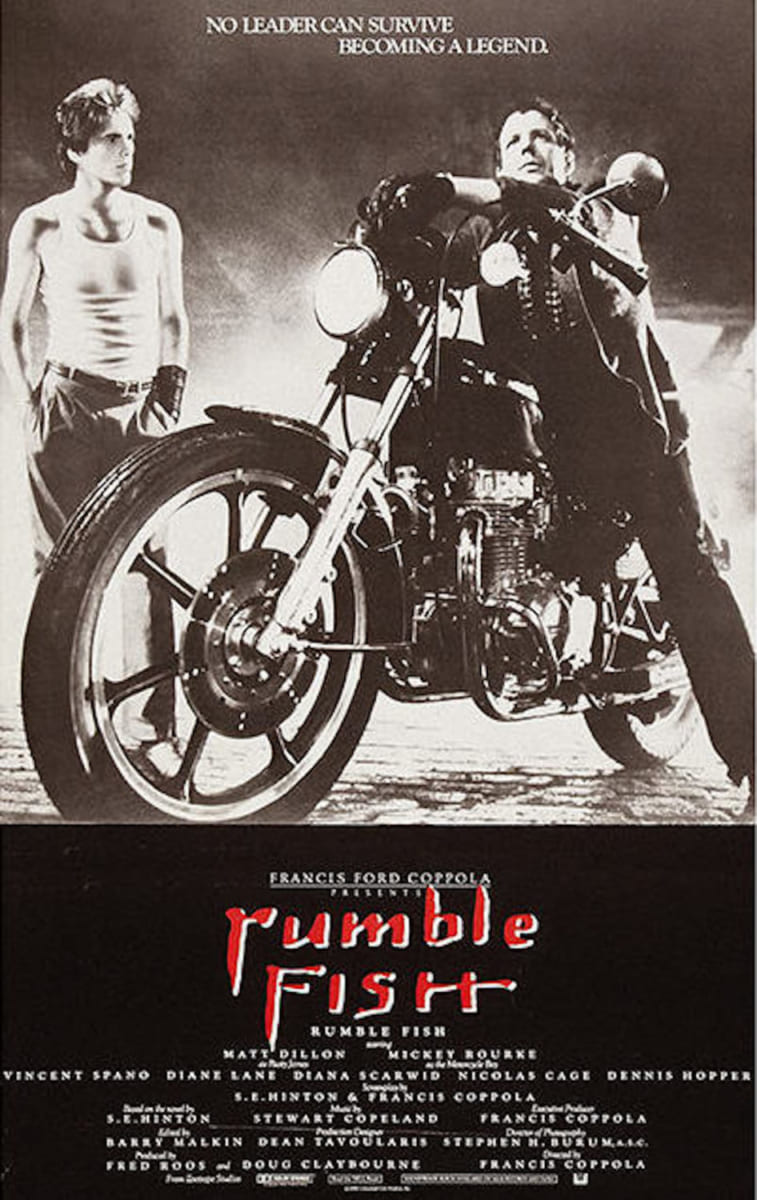

数ある「夏の映画」のなかから筆者が選んだのは、1983年(日本は翌年)に公開されたアメリカ映画『ランブルフィッシュ』だ。原作はS・E・ヒントンのYA(ヤングアダルト)小説。ヒントンがティーンエージャーの頃に書きあげて全米ベストセラーとなった処女作『アウトサイダー』の映画化につづく、フランシス・フォード・コッポラ監督作であることは周知の通りだ。

アメリカで同年に公開された『アウトサイダー』と『ランブルフィッシュ』は、公開直前の日本の映画雑誌では連作の二部作として紹介されていたと記憶している。『ゴッドファーザー PART II 』や『地獄の黙示録』といった大作の製作を経て、全篇自主スタジオで撮りあげた大作ミュージカル『ワン・フロム・ザ・ハート』の(まことに同情を禁じえない)興行的失敗を経験したコッポラが、今度はがらりと趣向を変え、ヒントン原作のちいさな青春映画を若手有望俳優をそろえて二本連続で監督する――こうした経緯から、巨篇作家が打ちだす新機軸として2作は期待されていたように思うが、あるいは自主スタジオの経営破綻にまで追いこまれた立場のコッポラ自身からすれば、なによりもまず起死回生を狙った興行重視の企画という側面もあったのかもしれない。

ところで、日本語版ウィキペディアの『アウトサイダー』の項目では、ヒントン原作の二作に1984年公開の『コットンクラブ』を加えた3作品が「コッポラのYA三部作」と総称されていて、言われてみればそんな組み合わせの呼び名もあったような気もするが、英語版ウィキペディアへの記載は見あたらないので当の情報の正否は定かでない。ただひとり3作すべてに出演しているダイアン・レインの三部作としたほうがしっくりくるようにも思えるが、いずれにせよ、これは余談である。

中高生の頃に「三部作」を観ている筆者にとって最も印象に残ったのは、『地獄の黙示録』の青春映画版とも呼ばれた『ランブルフィッシュ』だった。正確には、印象に残ったどころではなく完全に打ちのめされている。そういう年頃の、田舎のヤンキー社会に生きる映画愛好者を根こそぎ入れ食いにする魔力が、この映画にはあった。そのうえ筆者も主人公同様「ふたり兄弟の弟」だったから、入れ食いから生け簀へと直行したまま帰ってこられなくなった。十代後半はずっと当の生け簀に棲みつくことになり、アラフィフの現在もなお生け簀から脱けだせた気がしない。

不良少年の階層間対立を軸とした青春群像劇を堅実にまとめた感のある『アウトサイダー』だって悪くないしそこで描かれた60年代アメカジ・ファッションに大いに魅せられた筆者は当時ただちにGジャンのノースリーブ化へと走らざるをえなくなったりもしたものだが、そのいっぽう、次作の『ランブルフィッシュ』に見られたコッポラの本気っぷりには目頭やら胸もとやら脳天やらの体じゅうがとにかく熱くなるばかりであった。『アウトサイダー』では手がたくやったしそれなりの興収も見こめるはずだから次はひとつ思いきりやってやろう――あるいはそんな創作意欲でもって、コッポラは作品演出に取り組んだのではないかと想像させられるほど、『ランブルフィッシュ』は全方位的に張りつめていたからだ。

ならばその、コッポラの本気っぷりとは具体的にはどのあたりに認められるのか。『ランブルフィッシュ』は(一部カラーの)モノクロ作品だが、それはミッキー・ローク演ずる主要作中人物モーターサイクルボーイが色覚異常を患っていると設定されていることに由来する色彩演出と言われている。視覚のみならず、聴覚にも変調をきたしていることがほのめかされてもいるモーターサイクルボーイは、二ヶ月間にわたるひとり旅から帰還した今、不良少年たちの伝説的存在でありながらも荒々しさのない内省的な人物像におさまっている。弟と幼なじみがふたり組の武装強盗に襲われれば、素手で苦もなく相手を叩きのめす腕力は健在だが、日頃は物腰やわらかな読書家であり、豊かな感受性の持ち主として描かれている――『ランブルフィッシュ』のつむぐ、ときおり幻想性にも傾くイメージは、全篇がこのモーターサイクルボーイの人物像に基づいて組み立てられると見ても違和感はない。

コッポラは、そうした物語上の設定を口実に、『ランブルフィッシュ』ではさまざまな撮影技術による視覚性の強調にいそしんでいる。そもそも、カラー映画がたいはんの80年代においてモノクロ映画を撮ること自体が明らかな視覚性強調の試みとも言える。

ちなみに、設定を「忠実」に伝えるのではなく、それを「口実」にした演出だとあえて筆者がここに書くのにはもちろん理由がある。『ランブルフィッシュ』は、マット・ディロン演ずるラスティ・ジェームズの主観を軸として全篇が構成されていると言っていい映画だ(ラスティ・ジェームズはすべてのシーンに登場している唯一の作中人物なのだから)。にもかかわらず、作品世界全体の彩色はモーターサイクルボーイの設定に寄せられている。モーターサイクルボーイの実弟ラスティ・ジェームズもまた兄同様に色覚異常を患っている、といった描写は存在しない以上、必然性の観点において作品をとらえようとすればただちに躓かざるをえない。設定(色覚異常)と演出(モノクロ映像)のあいだをつなぐ説話の構成(主観)に矛盾が認められるといった解釈が成りたつためだ。

もっとも、その形式的ギャップの発生は意図的なものであり、色覚異常に結びつくモノクロ映像は「兄の支配下にある弟」を描くための演出だったと解釈すれば矛盾は消えるのだから、これは特に作品の瑕疵と呼べるほどの問題点ではない。それはそうなのだが、だとしても、『ランブルフィッシュ』における視覚性(ないしはスチュワート・コープランドによるパーカッシブなサントラと環境音の強弱を駆使した音響性)の強調を、物語上の設定から逸脱した、過剰ともとれる演出として受けとめたくなってしまうのは、そこに別の映画の影が見え隠れするせいかもしれない。

『地獄の黙示録』の青春映画版とも呼ばれた『ランブルフィッシュ』が真に称されるべきだった別名は、じつのところ、『ワン・フロム・ザ・ハート』のストリート・バージョンではなかったか。というのも、『ランブルフィッシュ』は『アウトサイダー』同様オクラホマ州タルサの街中で撮影されたロケ主体の作品にもかかわらず、スタジオ内のオープンセットで精密に組み立てられたかのような印象を強く受けるためだ(たとえば冒頭のベニーズ・ビリヤード食堂でのラスティ・ジェームズと仲間たちのやりとりをおさめたカット構成――画面の手前と奥に配置したふたりに同時に焦点を当てるパンフォーカス気味のショットも見られる――からしてすでに、芝居と構図の見事な連携が確認できる)。むろんそれは、ひろく指摘されている通り、1920年代から30年代あたりの古典映画の手法をとりいれた演出による結果だと言えようが、『アウトサイダー』でもいくらか試しつつ、『ランブルフィッシュ』で全面展開させたそのストリートロケでのスタジオ様式的な映像構築の成功は、徹底的に自主スタジオにこもってつくりこんだ前々作『ワン・フロム・ザ・ハート』における監督経験の成果ではなかったかと、筆者は考えているのだ。

芝居と構図のスタジオ製作的精密な連携は、ダイアン・レイン演ずる女子学生パティが初登場しラスティ・ジェームズと路上でからむ前半の短い場面などにも見うけられるが(停車中のスクールバスをごく自然に舞台装置のひとつとして活用する巧みな演出に注目してほしい)、『ランブルフィッシュ』がミュージカル映画としての『ワン・フロム・ザ・ハート』を最大限に受けついでいるのは、その後の決闘場面である。

それはナイトシーンであり、舞台は線路沿いにある高架下の駐車場だ。コンクリート柱や天井のところどころに(もともとそこに設置されていたもののごとく)照明がいくつもそなえつけられていて、ハイコントラストな明暗で画面を彩っている。ラスティ・ジェームズと仲間たちが、濡れた地面を踏みつける足音を立てつつその場を進むなか(ジョン・ウー的なこれ見よがし感はいっさいなく)数羽の白い鳩が飛び立ったり、鳴き声とともに猫のシルエットがレンガ塀に投影されたり、すぐ近くを列車が走り去ったりもうもうと蒸気が立ちのぼったりする。決闘開始間際の緊迫感が、ロケーションのポテンシャルを総動員して描き出されているわけだが、一対一での決闘がはじまり音楽が重なれば、高架下はいよいよ本格的にミュージカルの舞台と化すだろう。不良集団のうごめきと格闘のアクションは、やがてダンスシーンと見わけがつかなくなってゆく。かくして、モーターサイクルボーイ初登場の準備は整えられたことになる。

ちなみにこの、モーターサイクルボーイの人物像は、先頃日本で待望の再映が実現した傑作中の傑作『牯嶺街少年殺人事件』(1991)の作中人物ハニーの元ネタではないかと思えてならない(どこかでエドワード・ヤンは言及していないだろうか)。不良少年たちの伝説的存在でありながらも荒々しさのない内省的な人物像におさまる物腰やわらかな読書家とは、そのままハニーのイメージとも合致する。そしていずれの映画でも、当の伝説的存在がしばらく留守にしていた地元に帰ってくることで、ドラマが動くのだ。

また、『ランブルフィッシュ』のファーストショットであるのみならず、作中に何度も挿入される雲の流れをおさめた低速度撮影ショットは、おなじくマット・ディロン主演のガス・ヴァン・サント監督作『ドラッグストア・カウボーイ』(1989)にまで流れ込んできている。ガス・ヴァン・サントは、その監督第二作にかぎらず、ほとんどトレードマークと言えるほど、雲の流れをたびたび作中にとりいれていることも忘れてはならない。

それならば、『ランブルフィッシュ』のファーストショットが雲だったのには、なにか理由があるのだろうか。むろん理由はある。とはいえ、雲そのものに込められたと思しき象徴的な意味などを読み解くつもりはない。もっと具体的な演出意図が見えているためだ。

コッポラの演出は、『ランブルフィッシュ』を全篇にわたりハイコントラストな明暗で彩るばかりでなく、ストリートロケの要所要所にスモーキーな運動を配置し、スタジオ様式的なノワール調の雰囲気を際立たせている。宙を漂うスモーキーな運動は雲や蒸気にとどまらず、煙草や発煙筒の煙に加えて土ぼこりなど諸々だが、それらがあくまで場面ごとのリアリティーの範囲内でもくもくと湧きあがり、画面を絶えず活気づけるのだ。

その煙霞は、物語展開上どうしても必要だった細部ではないだろう。たとえば浮気がバレたラスティ・ジェームズが怒り心頭のパティに追いすがる住宅街の場面で、火災か野焼きかと思うほどの白煙と黒煙が路上に立ちこめているが、それ自体への説明は作中にない。つまり物語展開上の必然はないのだが、そうだとしても、ごく自然な細部としてロケーション環境に溶け込みつつ、場面上の出来事描写をおぎなう視覚的効果を果たしている。浮気を許さぬパティは妹たちとともに煙のなかへ消えてゆき、煙幕によって関係を断絶されたラスティ・ジェームズは捨て台詞を残して立ち去るしかなくなるのだ。ストリートロケにおけるスタジオ様式的な映像構築のお手本のような演出である。

最後に、夏の映画としての『ランブルフィッシュ』にも触れておきたい。モノクロ映画では、当然ながらカラー映画とはちがった独特の素肌の質感が描き出される。冒頭のベニーズ・ビリヤード食堂の場面では、ラスティ・ジェームズや仲間たちの汗まみれの顔がときにおおきく映し出され、夏の季節感が早々に伝わってくるが、ハイコントラストのモノクロ映像でそれらが示されることにより、白い肌そのものが前景化しているように見えるのだ。そこに汗粒が浮かぶと、暑さが余計に感じとれてくる。そしてなにより、なんとも言えないなまめかしい質感が3D映像以上の実在性をともなって観客の瞳に迫ってくるのだ。

そうした視覚効果を最も高く発揮するのが、ほとんどのシーンでノースリーブのシャツを着ているため素肌をさらしているマット・ディロンの両腕だ。昼でも夜の場面でも、汗に濡れてテカる彼の両腕が示されれば、濃密に醸し出される暑さの体感となまめかしさが作品の奥行きをどこまでも押しひろげてゆくことになる。

じつのところ前作『アウトサイダー』でも、ノースリーブの衣裳は季節感の演出に役立てられている。そこでノースリーブを身につけているのはC・トーマス・ハウエル演ずる主人公ポニーボーイであり、上着を忘れて秋の夜に出かけてしまった彼は、寒風のなかみずから両腕をさすりながら「寒い、寒い」とつぶやくのだ。連作の二篇をこのようなかたちで対比させるコッポラの演出は、古典を学ぶだけで生み出せるものではないだろう。自作の相対視に加え、ロケーション環境、衣裳、季節感といった現実世界を構成するあらゆる細部をつなぎあわせる演出家の知性を持ち合わせていなければ、かような着想はえられないはずだからだ。