投稿日 : 2017.11.15 更新日 : 2019.12.03

ストリートファッションとしてのスーツ【ジャズマンのファッション/第4回】

取材・文/川瀬拓郎 イラスト/シマジマサヒコ

MENU

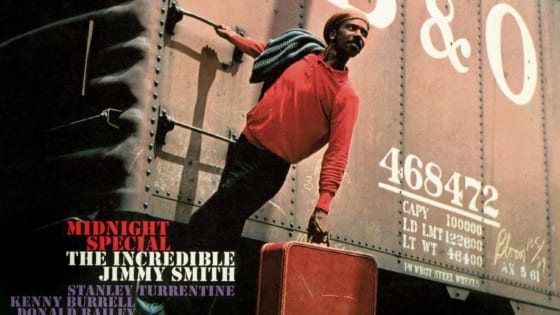

現在のハリウッドスターやポップスターがそうであるように、かつてジャズマンはファッションリーダーだった。彼らのスタイルは、その音楽と同様、現代でもさかんに引用されている。本連載では、そんなジャズマンたちが残した名盤とともに記憶された、彼らのファッションについて、さまざまなテーマで考察していきたい。

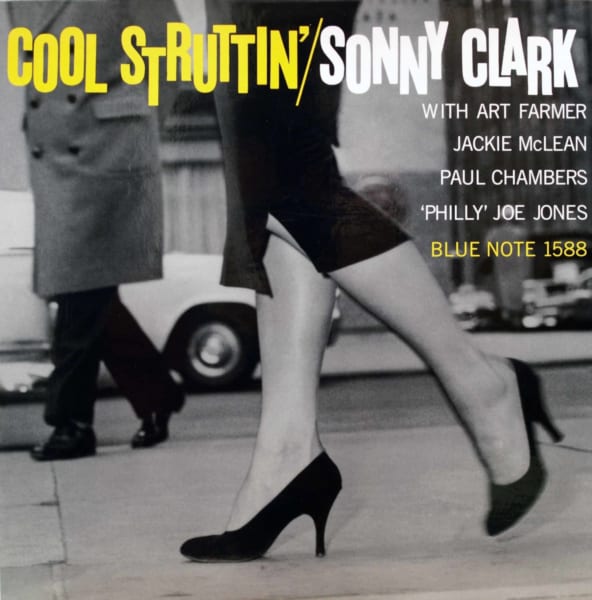

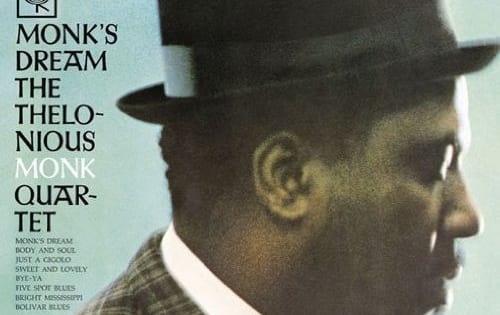

前回、リー・モーガンのスーツについて考察したが、じつは「往年のジャズマンのスーツ」に迫ろうとすればするほど、ステレオタイプ化したクールなイメージと、ジャズマンたちの実像との間に、ギャップが生じてしまう。レコードジャケットとともに記録された彼らのスーツスタイルを追って、写真集や動画を探してみると、意外なほどルーズな着こなしであることもしばしば。さらに、あれほどかっこいいと思っていたジャズマンのスーツが、当時どこにでも売っていた既製品であることがほとんどで、特別な仕立てや風変わりなディテールはほとんど見受けられないのだ。

語り継がれてきたジャズの名盤や名演、これらに付随するレコードジャケットやモノクロ写真の数々。半世紀以上を経たいまなお魅力的なのは、そこに何らかの深い意味を汲み取ろうとしてしまう、こちらの思い込みであるのかも知れない。クールな瞬間をだけを切り取ったモノクロ写真の裏には、ドロドロとした愛憎劇や幾多の苦悩があったはずだが、こうした生々しい部分はトリミングされている。

数か月間、そんなことを考えながら一人で悶々としていたが、これでは埒が明かない。まずは足を使い、識者の助言を請うべきであろう。そこで、ジャズとスーツについて日本随一の見識をお持ちである、テーラー・ケイドの山本祐平氏(注1)にインタビューを試みた。今回テーマにしようと考えていた、マイルス・デイヴィスのスーツについて、氏の見解を伺いたかったからだ。開口一番、山本氏から飛び出してきたのは、前回のコラムで取り上げたリー・モーガンのスーツに対する批評であった。数百冊はあろうかという本棚から、一冊の洋書『THE HIP』を手に取り、こう切り出したのだ。

注1:1967年に大阪生まれ、東京で育つ。小学生時代に観た映画『スティング』に影響され、ファッションと音楽に興味を持つようになる。2001年にテーラー ケイドを設立。ジャズと映画への造詣が深く、その博識ぶりと鋭い考察で知られ、数多くのファッション誌に登場し、トークイベントなどでも引っ張りだこ。学生時代からはじめたサックス演奏は、現在も不定期で続けている。http://www.tailorcaid.com/

「細身のスーツをスマートに着こなしていたイメージが強いリー・モーガンですが、実際彼が着ていたスーツは決して細身ではなく、いたって普通のフィット感なんです。彼の音楽と生き様がシャープだったからそう見えるだけなのです。どこのブランドであるかは問題ではないし、襟がどうとか、ネクタイがどうとか、そうした表面的なことは重要ではないと思うのです。当たり前ですが、普通の人がダークスーツを着てナロータイを締めても、決してリー・モーガンのようには見えない。結局、その人自身が発するオーラみたいなものがあるかどうか、そこにヒップネスが感じられるかどうか? なんですよ」

正直なところ、この発言には面食らってしまった。というのも、ジャズについての精神論を語れば語るほど、僕にはその引き出しが少ないからだ。しかも、こうした精神論や抽象的概念というのは掴みどころがなく、個人的見解に終始してしまいがちだ。そもそも本コラムは、あえて特定のアイテムや着こなしにフォーカスすることで、現代に通じる普遍的なファッションを紐解く手法を取ってきたからでもある。そんなこちらの動揺を知ってか知らずか、山本氏はたたみかけるように持論を展開する。

ジャズとはヒップを感じ、それを体現すること

「ジャズは都会の音楽、都会でしか生まれ得ない音楽です。チャーリー・パーカーを頂点とする、ニューヨークの52番街に集まったジャズマンたち。本当にごく限られた一部の人間だけで共有された感覚、それがジャズにおけるヒップでした。だからジャズマンにとっては、音楽もファッションも身のこなしも、“ヒップかヒップじゃないか”が最も大切なこと。たまたま、その時代のヒップがレコードジャケットとなって発信され、世界に衝撃を与えたということです。現在の日本のファッション雑誌で語られているようなダンディとかクールという言葉とヒップは違うのです」

その例として山本氏が説明したのは、米雑誌『エスクワイア』が60年代に特集した「ヒップとは何か?」という記事だった。そこでは、ザ・ビートルズのジョンとポールはどちらがヒップか? といった設問がなされ、ジョンの方がヒップであるとしている。明快かつ論理的な思考がそこにあるわけではなく、非常に感覚的なものでしかない。ヒップと感じることができる周波数のようなものがあり、そこにチューニングできるかどうか?なのだと。

いたって普通のスーツを着ていたに過ぎない

「ブルックス・ブラザーズのスーツやジャケットは、多くのジャズマンが愛用していましたが、着る人によって全く違うスーツに見えるのです。ブルックスは当時の国民服みたいなもので、どんな男性のワードローブにもあった。ブルックスのスーツを着てネクタイを締めるのは、男の習慣ですらあった訳です。でも、ごく当たり前のスーツであっても、ヒップなジャズマンが着ればかっこよく見えてしまう。オーセンティックな服であればあるほど、着る人のパーソナリティが滲み出てくるから」

.jpg)

「チャーリー・パーカーを追いかけてニューヨークまで来た、駆け出しのマイルスは、いよいよバードに演奏を見てもらう機会を手にしました。そこで、当時の兄貴分であったデクスター・ゴードンに自分のスーツ姿を見てもらうのです。そうするとデックスに、こう言われたんです。『そんなスクウェアな(生真面目でつまらない)格好で、バードに会いにいくのか? 一緒に歩くのも恥ずかしいから、このテーラーに行ってスーツを仕立ててこい』と。せっかくブルックスのスーツでめかしこんだつもりのマイルスでしたが、デックスの教え通り、そのテーラーでスーツを作ってもらったんです。若い頃のマイルスは、しばらくずっとそのオーダースーツを愛用していたようですね」

ドレープスーツからアイビースーツへの変化

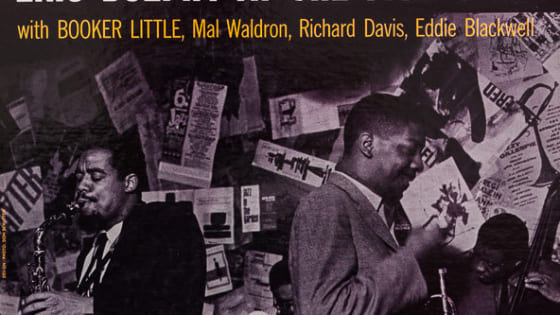

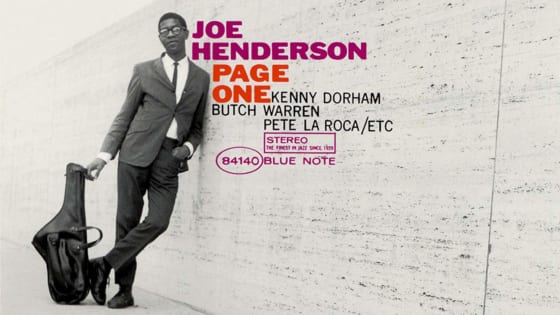

チャーリー・パーカーが活躍していた40年代は、ドレープスーツ(その名の通り、たっぷりと生地を使うことで、流れるように優雅なシワが入るスーツ)が主流。特にファッショナブルという訳ではないドレープスーツであっても、あのバードが着ていたというだけで、多くのファンが彼の真似をした。汗だくになって、ヨレヨレになったスーツですら、バードが着ていればヒップだった。バードの晩年である50年代は、ゆったりとしたドレープスーツとコンパクトなアイビースーツが混在するようになる。1958年、アート・ケインがハーレムで撮影した一枚の写真が、ビバップからハードバップへと移り変わる、まさにその転換期を映し出している。

「当時ヒップとされたスーツスタイルは、チャーリー・パーカーをスタイルアイコンとしたストリートファッションでもあったわけですね。彼の死後、グリニッジ・ヴィレッジを中心に、アイビースタイルが定着していきます。3つボタンの上2つ掛けの、コンパクトなスーツが多くなってくるのもこの時期です。当時のマイルスは稼いだギャラのほとんどをスーツに使ってしまうほど、身なりに気を使っていました。ローマのカラチェニという高級テーラーで仕立てていたのは有名ですよね」

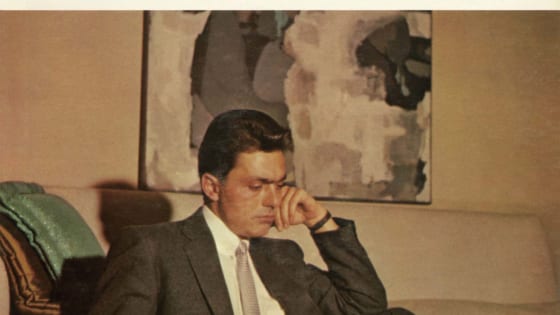

.jpg)

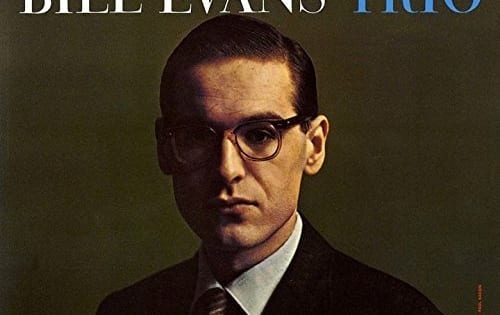

「ニューヨークがメンズファッションの最先端で、ジャズマンたちが着こなすナチュラルショルダーのアイビースーツが、世界中の若者たちの憧れとなったのです。身体のラインに沿って仕立てられたマイルスのスーツは、彼の音楽同様、非常にコンテンポラリーに見える。彼はトラッドではなく、やっぱりモードなんです。後になって写真を見てみると、意外なほど同じスーツを着ている。気に入ったものがあると、そればかり着ているというのもマイルス流ですね」

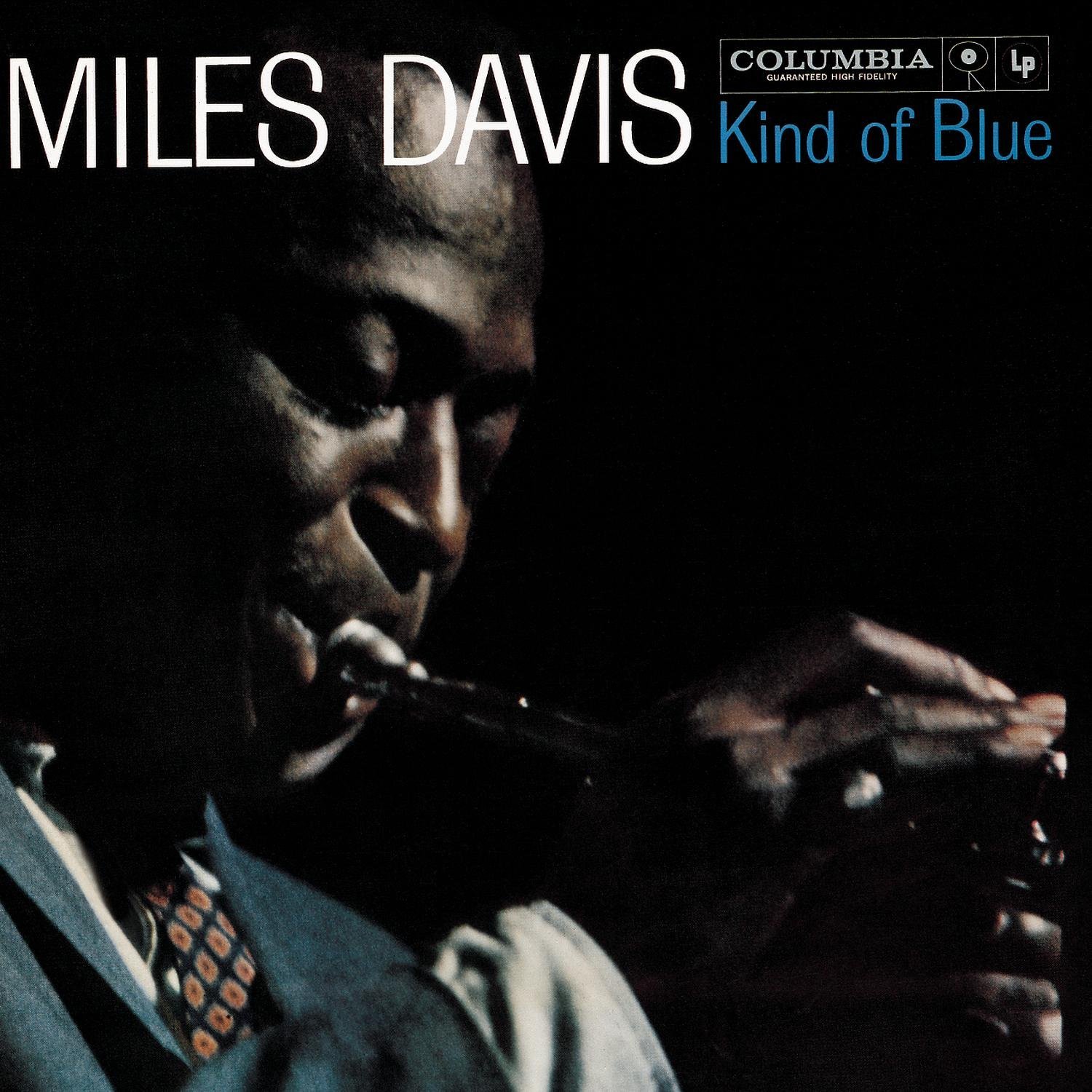

若い頃は分不相応なスーツを着て、ヒップを体現していたマイルス。70年代以降はタンクトップにフレアジーンズ、派手なレザージャケットにギラギラとした大型のサングラスと、時代の流れを俊敏に嗅ぎ分けて、音楽性もファッションも変わり続けてきた。中年になると若作りするかのように、自己イメージを絶えず更新し続け、セルフプロデュースしてきた。

.jpg)

時代とともに自らを変容させた稀代のスター

ジャズに限らず、すべての音楽ジャンルにおいて、黎明期・成長期・円熟期・衰退期というものがある。特に若者文化としての音楽ということであれば、約20年のサイクルを経て、新しいジャンルへと引き継がれていった。ジャズからロック、ロックからパンク、パンクからオルタナティブやヒップホップへ。

そうしたサイクルに埋もれることなく、約半世紀にも渡り第一線で活躍してきたマイルスは非常に稀有な存在であり、ロックにおけるデイビッド・ボウイにも通じるのかもしれない。どちらもオンリーワンであり、彼らは決して後ろを振り返らず、その先へ進もうとした。ボウイの遺作となった『ブラック・スター』が、ふんだんにジャズのエッセンスを用いたことは偶然ではなかろう。山本氏とのインタビューの後半、ジャズからモッズ、そしてパンクや渋谷系へと話が脱線していったが、そんな中で印象に残る発言を記しておきたい。

「ご存知の通り、マイルスは時代の変化を敏感に感じ取って、変わり続けてきました。アメリカン・カルチャーは常に進化を求め、前ばかり見てきたけれど、レニー・クラヴィッツがはじめて古き良き時代を振り返ったのだと思います。これまでアメリカ人自身が封印していた60~70年代(ベトナム戦争以前)が、90年代に復活したんだと…。ファッションデザイナーで言えば、トム・フォードも同じかもしれませんね」

20年周期で訪れるヒップの正体とは?

あの頃、多くの若者たちが熱狂したニューヨークの52番街は、いまや観光地でしかない。モッズの聖地カーナビー・ストリートも、パンクスが集ったキングス・ストリートも、いまやそうした若者を見かけることはできない。音楽とファッションが深く結びついたムーブメントは、強烈であるがゆえに時代の徒花として記憶される。当時その場所にいた者だけが知り得た共通感覚こそが、ヒップの正体であり、すべてのムーブメントの原動力ともなっていたのだ。

インターネットによって情報が氾濫し、何を見るべきか、何を聞くべきかが個人に委ねられ、細分化している現在。ヒップという感覚を持ち得る音楽が、今どこで鳴っているのだろう? そしてヒップを体現しているファッションをどこで見ることができるのだろう? アメリカ人が自らを振り返ることが当たり前となった2000年代以降、突出したムーブメントは登場していない。

今の自分が気付いてないだけで、もしかしたら今どこかで新しいヒップが生まれているのかもしれない。しかし、それはインターネットで見つけることができない場所にあり、マーケティングされたストリートファッションではないということだけは確かだ。