MENU

ミュージシャンによる表現の革新と、リスナー側の感性の更新──。1970年代までのジャズの歴史はその繰り返しによって紡がれてきた。それは、両者が常に「ヒップ」であり続けようとする意志の相互作用だったと言ってもいいかもしれない。表現の革新は芸術の法則に基づく。では、受け手の感性はどのように更新されていったのか。日本において大きな役割を果たしたのが「ジャズ喫茶」であった。

耳をつんざく大音量のジャズ

その日、制服姿の二人の高校生が横浜・野毛のジャズ喫茶の前を何度も行きつ戻りつしていた。何度目かの往復のあと、一人が意を決して店のドアを開けた。瞬間、大音量のジャズが二人の耳をつんざいた。それが二人のジャズ喫茶『ちぐさ』との、そしてモダン・ジャズとの出会いだった。1963年のことである。

「いま思えば、あれはまさしくブルーノート・レコードの音でした。ハード・バップど真ん中の音と言ってもいいかもしれません。僕たちがそれまで聴いていたスウィング・ジャズの音とはまったくの別ものでしたね」

二人のうちの一人、小針俊郎はそう振り返る。小針を『ちぐさ』に誘った柴田浩一が受けたショックも同じものだった。

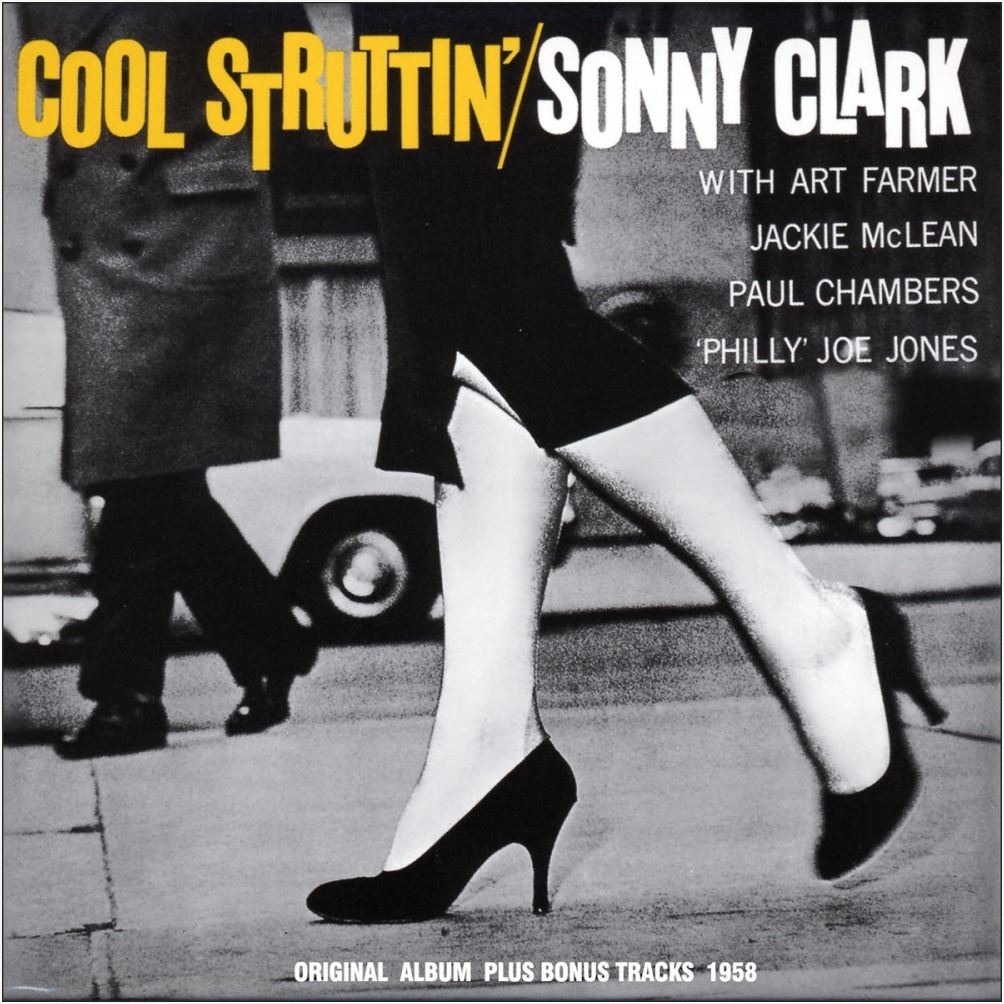

「オヤジに聞いたら、その時に回っていたレコードは、確かソニー・クラークの『クール・ストラッティン』と言っていた気がします。とにかくガーンときましたね」

「オヤジ」とは、『ちぐさ』のマスター・吉田衛(まもる)のことである。

中学でジャズを聴いていたのは二人だけ

祖父の代から横浜に住む生粋の「ハマっ子」である柴田が最初にジャズに触れたのは小学生のときだった。

「親父が株で儲けてね、まだ当時ほとんど普及していなかったテレビを買ったんですよ。番組は夕方6時からしかやっていなくて、それまでは意味のないテストパターンの映像がずっと流れているんです。後から考えると、あの映像と一緒に流れていた音楽がジャズでした」

小学6年生でアメリカン・ポップスの虜となり、ポール・アンカ、ニール・セダカ、エルヴィス・プレスリーらのSPを小遣いで買った。

「だけど、ポップスは何度か聴くと飽きちゃうんですよ。そんなときにスウィング・ジャズをたまたま聴いて、“こいつは何回聴いても飽きない。素晴らしい”と思いました。それからは、ベニー・グッドマンやグレン・ミラーを毎日のように聴きましたね」

一方、横浜市街からやや離れた鶴見区の生麦で生まれた小針の「ジャズの原風景」は、いくぶん変わっている。

「生麦というのは漁師町で、僕が小さい頃は、戦災で焼け残った家がまだ残っていました。街角には古い浪曲や当時流行していた歌謡曲なんかが流れているんだけど、それが嫌でね、なんと悲しく寂しい音楽なんだろうと思いました。それに対して、家にあったスウィング・ジャズのレコードは、本当に明るくてダイナミックでした。僕がジャズにはまっていったのは、そんな対比があったからです」

1946年生まれの柴田と48年生まれの小針が中学で同級生となったのは、柴田が小学生の頃に病気で一年間休学していた時期があったことと、小針の誕生月が3月、つまり早生まれであったこと、その2つの理由からだ。47年生まれの学年で二人は同級生になったということである。ともにジャズ・ファンであることがわかって意気投合した彼らは、スウィング・ジャズのレコードにさらに耽溺するようになっていった。通っていた中学でジャズを聴いていたのは、彼ら二人だけだったという。

同時代のジャズのど真ん中へ

二人がジャズを聴き始めた1960年前後は、ジャズが何度目かの転換期に入っていた時期である。1940年代半ばにピークを迎えたビバップ(*1)は、50年代に入ってより洗練されたハード・バップにジャズの主役の座を譲っていた。そのハード・バップに対し、コード進行に拘束されない自由な演奏ができるモード・ジャズをマイルス・デイヴィスが提示したのが1959年である。60年代に入るとそのモード・ジャズがモダン・ジャズの主流となっていく。

(*1) 1930年代まで、ジャズはビッグ・バンドで演奏されることがほとんどだった。30年代末頃から、そのバンド・メンバーの中から、テンポを速め、アドリブをより複雑にした少人数の演奏を始めるミュージシャンが出てきた。アフターアワーズ(バンドの営業後)に行われたそのようなセッションがビバップの始まりだと言われている。「地下音楽」であったビバップは40年代になって次第に注目されるようになり、ジャズは「モダン・ジャズ」の時代に入る。その後50年代になるとビバップは、テーマ・メロディやアドリブを「整理」し、洗練させたハード・バップへと変化していった。

しかし、これはあくまで米国における教科書的なジャズ史であって、極東の一都市のジャズ・ファンの嗜好がその歴史の流れに一致しているはずはない。また、一致している必要もない。柴田と小針はそれぞれの必然性から、当時としてはすでに古い音楽であったモダン以前のスウィング・ジャズに出会い、それを心から愛した。

歴史とは無関係に自由にジャズを楽しんでいた彼らを、いわばモダン・ジャズの生きる歴史のど真ん中に引きずり込んだのが『ちぐさ』だった。米国で発売されたジャズのレコードがほとんど時を置かず『ちぐさ』に届いていたのは、柴田の証言によれば、ハワイにかつての常連客が住んでいて、新譜を送ってくれていたからだ。のちに『ちぐさ』のスタッフとなってレコード係まで担うようになった柴田は、5枚くらいのLPが入った段ボールが国際郵便で毎月店に届いていたのを憶えているという。

身体感覚が更新される経験

「ジャズは大正時代から東京や大阪などのカフェで『踊るための大衆音楽』というイメージが定着していたことを忘れてはいけない。そのためにジャズは、立派な『芸術音楽』に昇格するのにイメージ・チェンジが必要だったわけである。そして、このイメージ向上には、ジャズ喫茶が不可欠な役目を果たしてきた」

前回も引用したマイク・モラスキーの指摘だ(『ジャズ喫茶論』筑摩書房)。彼はこう続ける。

「ジャズ喫茶は顧客の身体的聴取表現(たとえば踊ったり、足でリズムを取ったり、指を鳴らしたりすることなど)を抑制することによって、ジャズを〈大衆向けのダンス・ミュージック〉から〈鑑賞に値する音楽〉へ、イメージ・チェンジさせることに貢献した」

柴田と小針に対して『ちぐさ』が果たした役割も、まさしくそのようなものだっただろう。「ジャズを勉強しに来ているという雰囲気が当時のジャズ喫茶にはあった」と柴田は言い、「ジョン・コルトレーンをリクエストすると、その前に聴いておくべき音楽があると、それ以前のレコードをむりやり聴かされた」と小針は言う。

ジャズを聴くことは「芸術鑑賞」であり「勉強」だから、私語は堅く慎まなければならない。そのルールを当初知らなかった二人は、店の中で会話を交わして叱られたという。叱ったのは、当時『ちぐさ』のカウンターの中でコーヒーを淹れていた安藤和正である。吉田は人柄やジャズへの情熱を認めた常連をアルバイトスタッフとして雇っていた。安藤はそうして「オヤジ」に認められた常連の一人だった。前述のように、柴田ものちにそのポジションを得る。安藤は後年、音楽誌『アドリブ』の編集長となっている。

もっとも、ジャズ喫茶における「勉強」は頭脳をもってする勉強ではなく、モラスキーが言うように身体性を完全に抑圧することによって成立する勉強でもなかった。小針は話す。

「最初は理解できなかったハード・バップが、店に通ううちにどんどん気持ちのいい音楽になっていくんですよ。音を全身で浴び続けることで、自分の感覚が変わっていったんでしょうね」

ジャズ喫茶における勉強とは、身体感覚そのものを更新していく一種の「経験」であり、たんにミュージシャンやレコードに関する知識を増やすための「学習」ではなかった。その経験を提供するために、大音量の音楽を一日中鳴らし続けることが可能なアンプとスピーカー、そして店舗という閉鎖空間が必要だったのである。戦後のジャズ喫茶はしばしば「学校」に例えられるが、むしろ「道場」であったと言うべきだろう。

日本のジャズ受容史におけるビバップの欠落

「遅れてきたスウィング・ファン」であった柴田と小針は、『ちぐさ』に鳴り響いていたハード・バップの音の渦に身を投じてモダン・ジャズに開眼した。彼らに欠落していたのは、ダンス・ミュージックとしてのジャズを最初に「アート化」したビバップの経験である。彼らにとってビバップとは、ハード・バップから遡行して探求すべきジャズだった。

しかし、日本においてビバップ経験が欠落していたのは、果たして彼らだけだっただろうか。ビバップの隆盛期を、ビバップ最初の名作と言われるディジー・ガレスピーの『グルーヴィン・ハイ』が発売された1945年からチャーリー・パーカーが死んだ55年までであるとすれば、その時期はわが国における敗戦、占領、戦後復興、占領の終了という戦後の混乱期にほぼ一致している。『経済白書』が「もはや戦後ではない」と戦後復興の終了を宣言したのは1956年のことだ。

考えられるのは、じつはわが国におけるジャズの受容史そのものからビバップが欠落していたのではないかということだ。前回紹介した瀬川昌久のように、ビバップをリアルタイムで聴いていた人は確かにいた。しかし、そのような人はごくわずかだったのではないか。 わが国でモダン・ジャズが初めて大衆化したのは、1961年のアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの来日によってであった。おそらく大多数の音楽ファンにとっては、それが初めての本格的なモダン・ジャズ体験だった。

ブレイキー来日以前におけるジャズとはすなわちスウィング・ジャズであり、それ以降におけるジャズとはすなわちハード・バップであった──。オーディエンスの立場から見れば、それがほぼ真実だったのではないだろうか。柴田と小針が体験したスウィングからハード・バップへの一足飛びの転換。それはまさしく、多くの日本人が体験した転換と同じだったのではないだろうか。

だが、これは仮説としてとっておこう。この問いにはもう一つの重要な視点、すなわちジャズ・ミュージシャン側の視点が欠落しているからである。

50年で変わったものと変わらなかったもの

大学卒業後、柴田は家業である製造業を継ぎ、小針はエフエム東京に入社して番組ディレクターとなった。ファースト・キャリアを終えて70代に入った二人はいま、ともに「横浜JAZZ協会」の理事として、また1993年から開催されているジャズフェスティバル「横濱ジャズプロムナード」のプロデューサーおよびディレクターとして、手を携えてジャズの振興活動を続けている。

ジャズが最先端のヒップなアートと見なされていた時代は遥か過去のものとなり、音楽を取り巻く環境も大きく変わった。小針は、横浜JAZZ協会の会報誌に一種の無常観を込めてこう書いている。

「かつて我々が、西日のあたるジャズ喫茶の片隅で、一杯100円のコーヒーで何時間もねばり、マイルスやコルトレーンを聴いていた時代から50年が経った。この間ジャズも変わったが、それ以上に我々自身が変わったのだ」(2017年3月号)

この世に変わらぬものなどないと言えば言える。しかし、50年の間まったく変わらないものもあった。柴田と小針がジャズにかける情熱、そして中学から続く二人の友情である。横濱ジャズプロムナードは、今年も10月に開催される。

(敬称略)

1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーの編集・ライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムやさまざまなジャンルのインタビュー記事のほか、創作民話の執筆にも取り組んでいる。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。