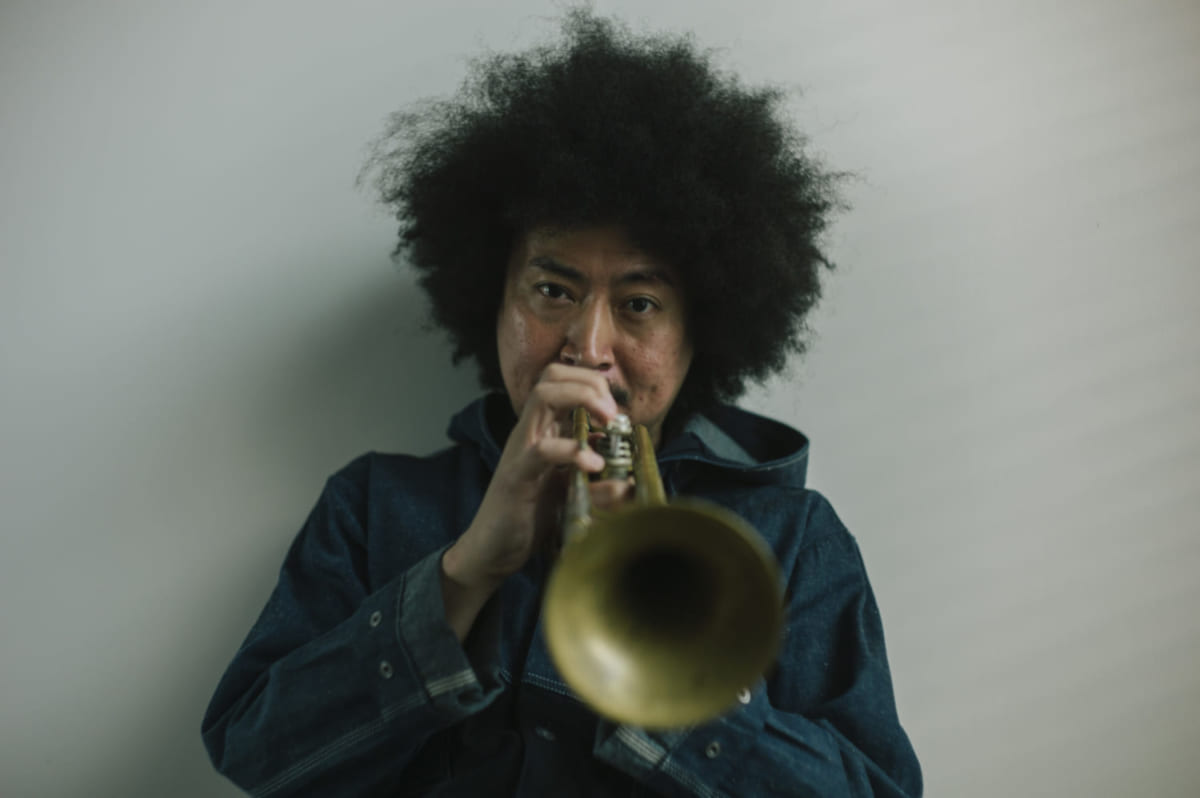

1980年生まれの黒田卓也は、2014年にUSブルーノート初の日本人アーティストとしてメジャー・デビューしたトランペッターだ。ロバート・グラスパーらを輩出した名門ニュースクール大学で学び、卒業後はニューヨークを拠点に活動。ホセ・ジェイムズにフックアップされたのをきっかけに頭角を現し、DJプレミアやアコヤ・アフロビート・アンサンブルのメンバーとしても活躍してきた。昨今は、MISIA、JUJU、ceroともコラボレーション。着実にキャリアを積み上げている印象だ。

そんな彼のメジャーからのサード・アルバム『フライ・ムーン・ダイ・スーン』は、コーリー・キング、大林武司、小川慶太、角銅真実らが参加。これまでになく隅々まで構築された作風で、試行錯誤を重ねたというサウンド・デザインの妙に唸らされる。傑作をものにした黒田に話を訊いた。

自作のビートがアルバムの軸に

──新作『フライ・ムーン・ダイ・スーン』は、『ライジング・サン』(2014年)や『ジグザガー』(2016年)に較べ、デモをかっちり作ったように聞こえました。事前に明確なビジョンがあったのでしょうか?

思い描くビジョンはいつも割と強いんです。ただ、『ジグザガー』までは自分で作ったデモをミュージシャンに落とし込んで、彼らの解釈を交えてアルバムを作り上げていった。でも今回はデモがメイン・プロダクションとなり、そこにミュージシャンにひとりずつ入ってもらいました。

要するに、ミュージシャン主体から僕主体になった。レコーディングも『ジグザガー』の時は全員の前にマイクを立てて「せーの」で録ったのですが、今回はそういう作り方にインスピレーションが湧かなくて。今回はミュージシャンがスタジオに来る前にほとんどのパーツが決まっていて、ソロ以外はプレイヤーの自由がほとんどありませんでしたね。

──黒田さんはトランペッターですが、プレイヤーとして前に出るのではなく、今回は一歩引いて、冷静かつ客観的に全体像を見ている印象がありました。

トランペッター・黒田卓也が目立つアルバムではなくて、アーティスト・黒田卓也として作り上げたひとつのアート作品という感覚です。僕ひとりで作ろうとも考えましたが、ギターやベースは全然指が追い付かないところもあって、これは無理だなと。それで、自分の周りの信頼するミュージシャンに声をかけていきました。あと、『ライジング・サン』は4日で録ったのですが、今回は2年かかった。ゴールを決めずに徹底して作りこみました。

──ご自身のトランペット・ソロについて意識されたことはありますか?

短くても意味のあるソロを執ろうというイメージはありました。あと、プレイヤーの技術を見せるためのソロというよりは、その曲にいかに貢献するかということですね。ソロを吹いてどうやったら次のプレイヤーにうまくバトンを渡せるか、ということを考えました。

──今回は黒田さんが多くの曲で “beats” とクレジットされていますね。

今までもデモではビート・メイキングをしてたんですけど、自分がビート・メイカーだという意識はなかったので、ちょっと遠慮がありました。それで、次のアルバムどうしよう…って思っていた2年前の誕生日に、自分へのプレゼントとして、仲のいいエンジニアのトッド・カーダーとスタジオに3日間入ったんです。

その時に「フェイド」という曲のビートを持って行って、トッドに「どう思う?」って聞いたら、彼が「これはビートとしてかなりいいぞ」と。彼が背中を押してくれたことによって、僕のトラックを基に進めていけるじゃないか、って自信が湧きました。それがこのアルバムのはじまりですね。だから、自分の作ったビートをプロダクションの軸として膨らませていったんです。

キーマンは “頼れるエンジニア”

──ちなみに、アルバム制作中に聴いていたり、参照した作品はありましたか?

「ABC」にはフェラ・クティとフレディ・ハバードの影響があるかもしれませんが、全体的にこうって言われると分かりません。なんせ2年あったので……。ただ、昔のソウルを聴いていて、やっぱり曲が大事なんだというところに立ち返りましたね。とにかくいい曲を書きたいっていうのが強かった。

アイズレー・ブラザーズとかチャカ・カーンとか、あの辺の世代の音楽はメロディがしっかりしていて、インスピレーションを受けたと思います。元々メロディが強いものは好きだったのですが、今回は特にその傾向が強いかもしれません。

──先ほど名前が出たエンジニアのトッド・カーダーはプロダクション・アシスタンスとしてもクレジットされていますね。

彼は単にエンジニアというよりは、プロダクションのほぼすべてに関わってくれたので、何らかの形で名前を入れたいと思いました。彼はステレオジャンキーで(笑)、とにかく音を横に横に広げたい。そのせいでレイヤーが増えて後の処理が大変になるんですけど、彼は見事に完成させました。あれを違うエンジニアに任せていたら、ブチギレされていたでしょうね(笑)。

彼と一緒に低音をどこまで歪ませるかとか、音をどれだけ横に振るとか、どうやって思い通りのスネアの音を作るかとか、そういう作業を延々とやりました。マスタリングのエンジニアが、「普通ここまでごちゃごちゃしてたら交通渋滞を起こして成立しない」って言ってました。そこを音楽的に成立するように何度も何度も精査して、必要なもの、足りないもの、多すぎるものをずーっと整理整頓する。それを2年かけてトッドがやってくれました。

「僕らの世代」にできること

──トロンボーン奏者/ヴォーカリストのコーリー・キングは今回も素晴らしい仕事をしていますね。

コーリーは学生時代から知っている15年来の親友で、とても尊敬しています。彼のトロンボーンは昔からスタイルが確立されていて、フレーズの独特さとか音色の奥深さとか、とにかくずっと自分のスタイルを貫いている。最近はエスペランサ・スポルディングのバック・コーラスで歌ったり、イギー・ポップのツアーにも帯同していますけど、バンド・メンバーに彼のようなボーカリストがいると安心しますね。僕の作品に対するアプローチも言葉で説明しなくて完璧に分かってくれるし。ただ、マーケット的には、彼が黒人だからソウルフルなものやブルージーなものを求めてくる人が多い。でも彼はトム・ヨークとかが好きなんです。

コーリー・キングをフィーチャーした楽曲「CHANGE」MV

──ちなみに、10代の時はトランぺッターだとクリフォード・ブラウンが好きでコピーしていたそうですね。ニューヨークに渡ってから良さが分かったミュージシャンはいますか?

ロイ・ハーグローヴですね。一時期は追っかけ状態でライブに何度も足を運びました。彼の真似をしてアディダスのジャージを買ってみたり(笑)。彼はお客さんを幸せにするところがすごいんですよ。ジャズのライブで、終演後あんなにみんながニコニコしているのは珍しかった。うまいへたを超越したものがありましたね。たった一音でやられてしまう。これはでも、僕だけじゃないんですよ。当時のトランペッター全員ですよ。みんなロイに憧れていました。

──黒田さんは MISIAや JUJUとコラボレーションされていますが、ジャズ畑の人がロックやポップスのミュージシャンと共演する機会もだいぶ増えてきていますね。

この20年くらいそうなってきているんじゃないですかね。ドラムのグレゴリー・ハッチャーソンが僕に言ってくれた言葉が分かりやすくて。彼が若かった時はジャズ・ミュージシャンはジャズ以外のことやったらいけなかったと。ジャズは伝統芸能的なもので、他のジャンルとの棲み分けをしっかりしなければいけないという暗黙の了解があったというんです。

でも、僕らの世代になると自由に何してもいいっていう風潮に変わってきて。ロイ・ハーグローヴが RHファクターのアルバムを出して、ロバート・グラスパーが出てきて、エスペランサ・スポルディング、ホセ・ジェイムズが活躍して、自由なアルバムを作って盛り上げたじゃないですか。あれで許可証が降りたというか。でも、皆誘われていたらやっていたと思いますよ。ブランフォード・マルサリスだって、スティングとやっていたし。

──最後に、今後チャレンジしてみたいことはなんでしょう? 個人的にはクリフォード・ブラウンの『クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス』みたいなアルバムを作ってほしいんですが。

やりたいことは並行していくつもあって。直球のアコースティック・ジャズの音源もやりたいですし、ラッパーの田我流さんとも一緒に音源を作れたらと思っているし、aTak band というビッグ・バンドのアフロビート・パートも録音したいし、ありすぎて困っています(笑)。ウィズ・ストリングスのアルバムは長年の夢なので、いつか絶対やりたいなと思っています。

◆ユニバーサルミュージック 黒田卓也サイト

◆黒田卓也 公式YouTubeチャンネル