TAG

IVYVANアイビー・ファッションアンドーバー・ショップチェット・ベイカーマイルス・デイヴィスマイルス・デイビス連載「ヒップの誕生」

投稿日 : 2020.07.07 更新日 : 2021.09.07

取材・文/二階堂尚 協力/一般社団法人 ジャズ喫茶ちぐさ・吉田衛記念館

MENU

戦後アメリカで初めて誕生した若者向けファッションのムーブメントは、それほど時を置かずに日本でも知られることになり、一大ブームを巻き起こした。その新しいファッション──アイビー・ルックを日本人に教えたのは、モダン・ジャズのレコード・ジャケットだった。では、ジャズの世界にアイビー・スタイルを持ち込んだのは果して誰だったのか。50年代の日米におけるジャズとファッションの関係を探る。

「初期のジャズ・ミュージシャンたちの多くは服装に凝っていた。ぱりっとした服装はそのまま成熟と成功を意味していた。おかげでジャズマンたちの収入のかなりの部分がワードローブの充実のために費やされることになった。何人かのミュージシャンたちは着こなしがあまりに見事だったので、ファッションの流行に影響を及ぼしさえした」(『ジャズ・アネクドーツ』ビル・クロウ著/村上春樹訳)

アメリカでは戦前からジャズ・ミュージシャンのステージでの服装はほぼスーツと決まっていて、その文化は敗戦後の日本でも踏襲された。その時代、スーツは仕立てでつくるもので、一着の価格はほぼサラリーマンの月収に相当したという。

慶應義塾大学の学生で、ジャズ・バンドのドラマーでもあった黒須敏之は、米軍キャンプで演奏したギャラを元手に、バンドで揃いのスーツを仕立てた。学生バンドが手にするギャラとしては、かなりの高額が支払われていたということだろう。肩幅が広いワンボタンのジャケットにスリムなズボンを合わせる「ハリウッド・スタイル」が当時は流行していて、彼らもそのスタイルでスーツを発注したのだった。

黒須のスーツの好みが大きく変わるのは、ある雑誌との出会いがきっかけだった。1954年に創刊された『男の服飾』である。その創刊号に掲載されていた「男の服飾用語事典」という記事で、彼は「アイヴィー・リーグ・モデル」という言葉を知ることになる。

「ストレート・ハンギングで、肩は狭めでパッドはなしか極めて少量という極端な自然肩、上衣は三つボタンか四つで、二つボタンはない。ズボンはかすかにテーパードして細め、プリートなしが普通。尖端的ではあるが狙いは濃厚な保守趣味で、マディスン・アヴェニュの服装などといわれるほど都会的なもの」

記事には「アイヴィー・リーグ」についてのそんな解説があった。「マディスン・アヴェニュ」とは、当時から多くの広告会社が軒を並べていたニューヨークの通りの名前で、今日でも世界の広告ビジネスのメッカとして知られている。日本のファッションに与えたこの街の影響については、のちに再び触れることになると思う。

写真もイラストもない解説文を読んで黒須がアイビーのイメージをありありと思い描くことができたのは、米軍キャンプで見た兵士の私服にそれと似たスタイルがあることを知っていたからである。『男の服飾』は、彼がかねてから関心を惹かれていたスタイルに具体的な情報を与えてくれたのだった。この雑誌は現在も『MEN’S CLUB』として発刊されている。

ファッションへの愛着をいよいよ深めた黒須は、ドラム・セットを売り払い、ファッション・イラストレーション講座に通い始めた。そこで出会ったのが、建築家の穂積和夫だった。穂積はほどなくして『MEN’S CLUB』にイラストを描き始め、黒須は銀座のテーラーで働きながら、同誌にファッションの記事を書くようになった。

黒須が石津祥介と出会ったのも、『MEN’S CLUB』の編集部でだった。編集者だった石津は、編集部を辞めて父親の会社で働くことになったと黒須に告げた。「父親」とは、のちに日本のファッション界のカリスマと崇められることになる石津謙介、「父親の会社」とはこれものちに日本中にアイビー・ブームを巻き起こすVANヂャケットであった。黒須もまた祥介に招かれて、ほどなくVANの企画部門の社員となる。その黒須こそが、石津謙介とともにアイビー・スタイルの伝道師として日本のファッション界に名を轟かせたくろすとしゆきである。

ちょうどその頃から、ジャズの輸入盤のレコード・ジャケットにもアイビー・ルックのミュージシャンが続々と登場することになる。しかし、日本のジャズ・ミュージシャンたちがアイビーに耽溺した形跡はない。バンド・メンバーが揃いのスーツを着ることは普通だったが、そのスーツがアメリカン・スタイルなのか、ブリティッシュ・スタイルなのか、イタリアン・スタイルなのかといったことにこだわっていた人はおそらくほとんどいなかった。

日本のモダン・ジャズの創始者の一人であったピアニストの守安祥太郎が初めて仕立てのスーツを着たのは、横浜にあった米軍専用のクラブ「グランド・チェリー」で演奏するようになった頃だった。クラブのオーナーがバンド・メンバーに揃いのスーツをつくってくれたのである。

当時、東京にはジャズ・ミュージシャン御用達のテーラーが何軒もあった。しかし、その多くがミュージシャン相手の商売から手を引いてしまったのは、支払いが極めて不安定だったからである。

新宿の戸塚町にあった「洋服商鴨居」と大塚にあった「佐々木洋服店」が最後までジャズ・ミュージシャンと取り引きを続けていたテーラーで、とくに洋服商鴨居は、支払いを月賦にしてくれたためにジャズ・ミュージシャンからの人気が高い店だった。守安が属した最後のバンド、ダブル・ビーツもその店でメンバー全員のスーツを仕立てていた。店主は、月2回のバンドの月給日にクラブの楽屋に支払いを回収に来たが、メンバーが満額を支払えることはまれだったようだ。

当時の守安の写真を見ると、仕立てのスーツを着ていても銀行員か教員にしか見えず、お世辞にもファッション・リーダーだったとは考えられない。ほかのミュージシャンにしても大同小異で、当時の感覚でもスタイリッシュに見えた人はほとんどいなかったのではないか。「ファッションの流行に影響を及ぼしさえした」ジャズ・ミュージシャンが日本に現われるには、ボストンのバークリー音楽院に留学していた渡辺貞夫の帰国を待たなければならなかった。本場のジャズマンたちのファッション・センスをたっぷりと吸収して渡辺が日本に帰ってきたのは1965年のことである。

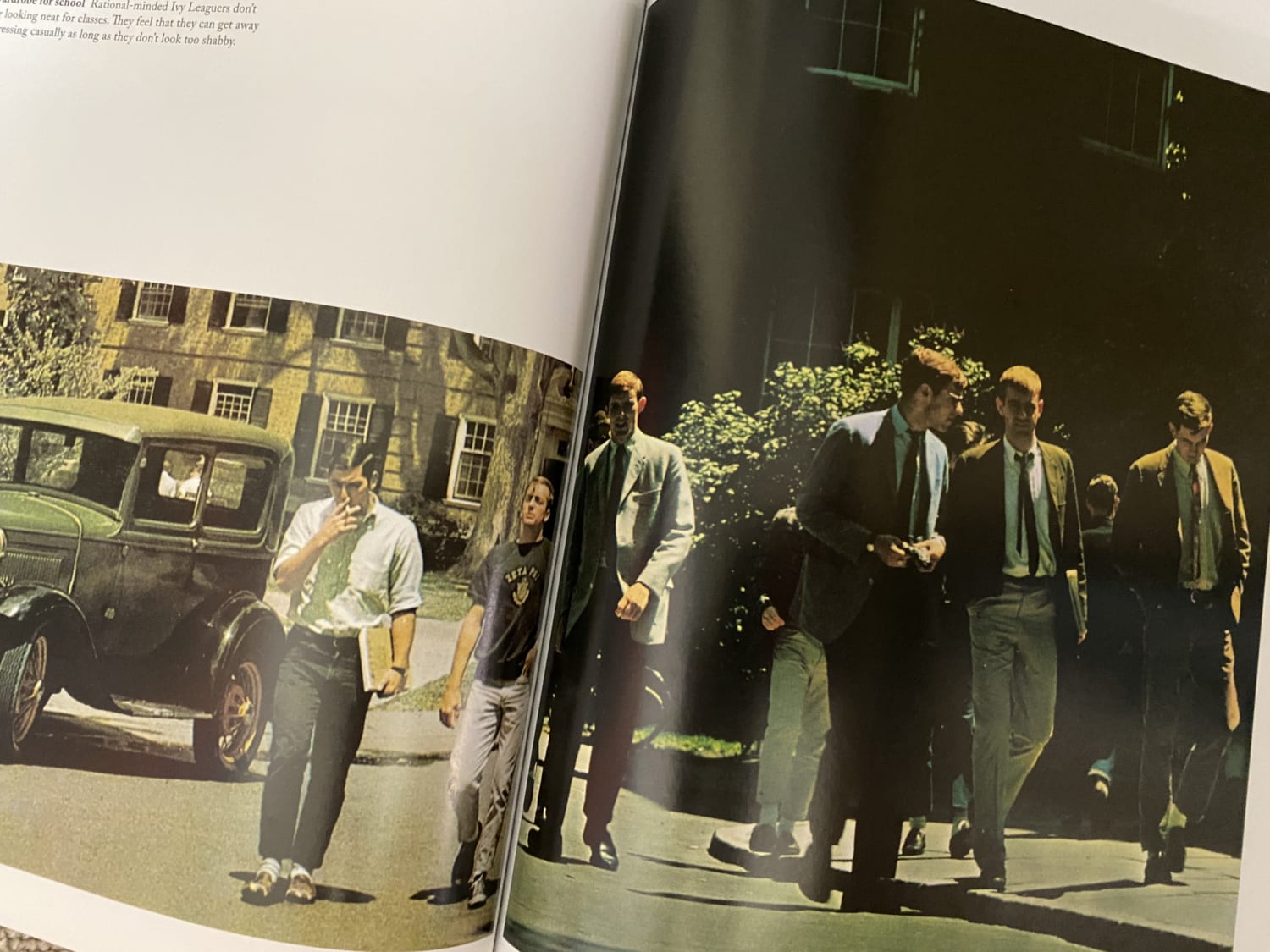

アイビー・リーグとはアメリカ北東部でアメリカン・フットボール・リーグに属していた8つの私立大学、すなわち、ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、イェール大学の総称で、アイビーとは「蔦」を意味する。大学の校舎に長い時間をかけてからまった蔦のイメージによって、「歴史なき国アメリカ」における伝統と風格を表現したのだろう。この大学に通う裕福なエリート大学生たちの服装をベースにしたファッションがアイビー・ルックである。

『男の服飾』の記事はかなり端的かつ正確にアイビーを説明することに成功している。「ストレート・ハンギング」とは、ウエスト部に絞りのないずん胴型のシルエットのジャケットで、ナチュラル・ショルダーと三つボタンのシングル・ブレストもアイビー・スタイルのジャケットに共通する特徴である。ズボンが「かすかにテーパードして」いるというのは、裾にかけてやや細くなっているということだが、ほぼ太さの変わらない「パイプド・ステム」と呼ばれるものも多かった。「プリート」とはプリーツのことだが、今日ではタックと呼ぶのが普通だ。つまり「タックなしのストレート・パンツ」ということである。

このスーツに、ボタンダウンのシャツと細身のレジメンタル・タイもしくはニット・タイを合わせ、ウイング・チップ・シューズやローファーを履けば、正統のアイビー・スタイルとなる。セットアップではなく、ジャケットにチノ・パンツ、チェックなどの柄物のボタンダウン・シャツにノーネクタイというのも、アイビー・リーガーたちに好まれた組み合わせである。

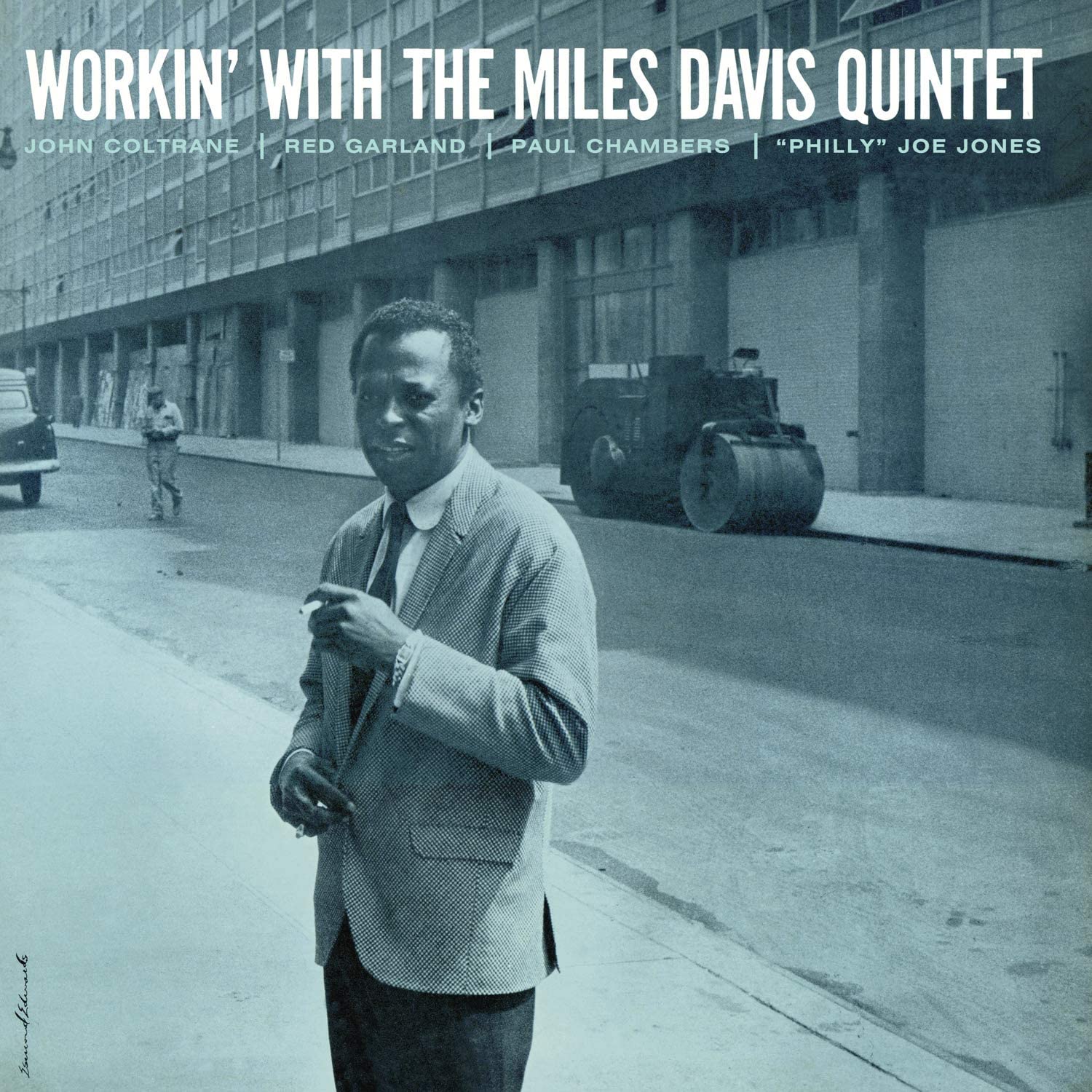

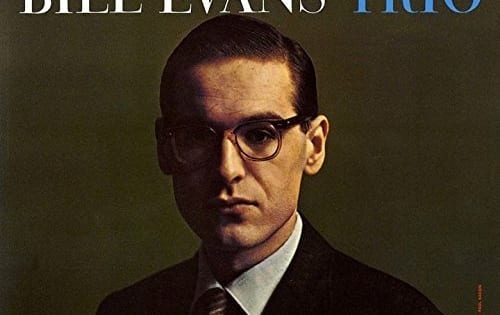

50年代、60年代のブルーノートやプレスティッジ、リヴァーサイドなどのレーベルのジャケットにはアイビー・スタイルに身を包んだジャズマンたちが数多く登場し、ほとんどファッション・カタログの様相を呈している。くろす以降の世代の日本の若者は、『MEN’S CLUB』とジャズのレコード・ジャケットでアイビー・スタイルを学んだのだった。しかし、なぜエリート大学生のファッションをジャズマンたちが愛好するようになったのだろうか。ジャズの世界にアイビー・スタイルを持ち込んだのは果して誰だったのか──。

マサチューセッツ州アンドーバーに1948年にオープンしたセレクト・ショップ「アンドーバー・ショップ」をマイルス・デイヴィスが訪れたのは1954年のことだった。ヘロイン中毒を抜け出し、新たな出発を遂げていた時期である。マイルスをその店に連れて行ったのは、ジャズ・プロモーターのチャールズ・ブルジョアという男だったという。マイルスは、その店で売っていたジャケットやパンツやシャツを大いに気に入り、かなりのアイテムを買い込んで帰って行った。のちにアイビー・ルックと呼ばれるようになるアイテムである。

アイビー・ルックの聖地「アンドーバー・ショップ」のインスタグラム。現在も営業が続いている

そのファッションをマイルスが聴衆に大々的に披露したのは、翌年7月のニューポート・ジャズ・フェスティバルにおいてだった。彼は、デューク・エリントンが司会を務めたジャム・セッションにストライプのシアサッカーのジャケットをまとったアイビー・スタイルで登場した。それ以前のジャズマンの「正装」といえば、古くはタキシードに蝶ネクタイ、その後は、極端にたっぷりしたシルエットと派手な色が特徴のズート・スーツや、ストライプ柄のダブルのスーツだった。それらのスタイルを見慣れた聴衆の目に、マイルスの着こなしがどれほどクールに映ったか。ジャズの歴史を次々に塗り替えた男は、ジャズのファッションにおける先駆者でもあったのである。

その後、数々のジャズマンたちがアイビー・ルックに身を包つむようになり、アイビーはモダン・ジャズの新たな正装となった。ヒッピー・ムーブメントが起きて、若者がスーツやジャケットに背を向けるようになる60年代後半まで、アイビーはジャズのファッションの主流であり続けたのだった。

〈参考文献〉『ジャズ・アネクドーツ』ビル・クロウ著/村上春樹訳(新潮文庫)、『AMETORA──日本がアメリカンスタイルを救った物語』デーヴィッド・マークス著/奥田祐士訳(DU BOOKS)、『ストリート・トラッド』佐藤誠二朗著(集英社)、『そして、風が走り抜けて行った』植田紗加栄著(講談社)、「ジャズ・ア・ラ・モード #6. マイルス・デイヴィスから始まったジャズ・ミュージシャン達のアイビー・ルック」竹村洋子 https://jazztokyo.org/category/column/jazz-a-la-mode/

投稿日 : 2019.02.13 更新日 : 2019.12.03

投稿日 : 2020.07.29 更新日 : 2021.08.31

投稿日 : 2017.11.15 更新日 : 2019.12.03

投稿日 : 2017.08.04 更新日 : 2021.10.07

3人のユダヤ人と「最高のジャズ・シンガー」が生み出した名曲─ビリー・ホリデイと「奇妙な果実」【ヒップの誕生】最終回

投稿日 : 2023.05.02 更新日 : 2023.06.20

ユダヤ人が書いた黒人オペラ ─『ポーギーとベス』に表現された「音楽のるつぼ」【ヒップの誕生】Vol.47

投稿日 : 2023.04.04 更新日 : 2023.06.19

「黒人性」と「ユダヤ性」のハイブリッド・ミュージック──「ラプソディ・イン・ブルー」が表現したアメリカの姿【ヒップの誕生】Vol.46

投稿日 : 2023.03.07 更新日 : 2023.06.16

「スウィングの王」と「史上最強のジャズ・レーベル」のオーナー ─ジャズの歴史をつくったユダヤ人たち【ヒップの誕生】Vol.45

投稿日 : 2023.02.07 更新日 : 2023.06.14