投稿日 : 2020.07.03 更新日 : 2021.06.28

【2020年 上半期ベスト】ジャズ・アルバム BEST 30

構成・文/土佐有明

2020年の上半期(1月〜6月)にリリースされた音楽アルバムの中から「ジャズ系」作品に的を絞り、聞き逃せない新譜30作をセレクト。トラディショナルなジャズはもちろん、2020年ならではのコンテンポラリーなスタイルまで対象にした、広義の「ジャズ作品」傑作選。

※五十音順(アーティスト名)で掲載

アーロン・パークス

『Little Big 2: Dreams of a Mechanical Man』

18歳でテレンス・ブランチャードのグループに参加し、ブルーノーとECMに音源を残すなど、早熟な天才ぶりを見せている鍵盤奏者のアルバム。パークスもメンバーであるジェイムス・ファームにも通じるインディ・ロック風味と、ザ・バッド・プラスにも通じる躍動的でダイナミックなグルーヴが脈打つ。様々なジャンルの音楽を分け隔てなく聴いてきたようで、レディオヘッドやエリオット・スミスからの影響も見え隠れする。

18歳でテレンス・ブランチャードのグループに参加し、ブルーノーとECMに音源を残すなど、早熟な天才ぶりを見せている鍵盤奏者のアルバム。パークスもメンバーであるジェイムス・ファームにも通じるインディ・ロック風味と、ザ・バッド・プラスにも通じる躍動的でダイナミックなグルーヴが脈打つ。様々なジャンルの音楽を分け隔てなく聴いてきたようで、レディオヘッドやエリオット・スミスからの影響も見え隠れする。

アヴィシャイ・コーエン・ビッグ・ヴィシャス

『Avishai Cohen Big Vicious』

イスラエルのトランペット奏者の新作は、ツイン・ドラム、ギター、ベース、トランペットという編成で、バイタルでフリーキーなプレイを展開。張りつめた空気と凍てつくような緊張感が全編に覆っており、当然、アヴィシャイのラッパも絶好調。マッシヴ・アタックやベートーヴェンをカバーしたり、ドラムンベースをとりいれていたりと、工夫の跡が見られる。曲によってはエレクトリック・マイルス風だったりも。

イスラエルのトランペット奏者の新作は、ツイン・ドラム、ギター、ベース、トランペットという編成で、バイタルでフリーキーなプレイを展開。張りつめた空気と凍てつくような緊張感が全編に覆っており、当然、アヴィシャイのラッパも絶好調。マッシヴ・アタックやベートーヴェンをカバーしたり、ドラムンベースをとりいれていたりと、工夫の跡が見られる。曲によってはエレクトリック・マイルス風だったりも。

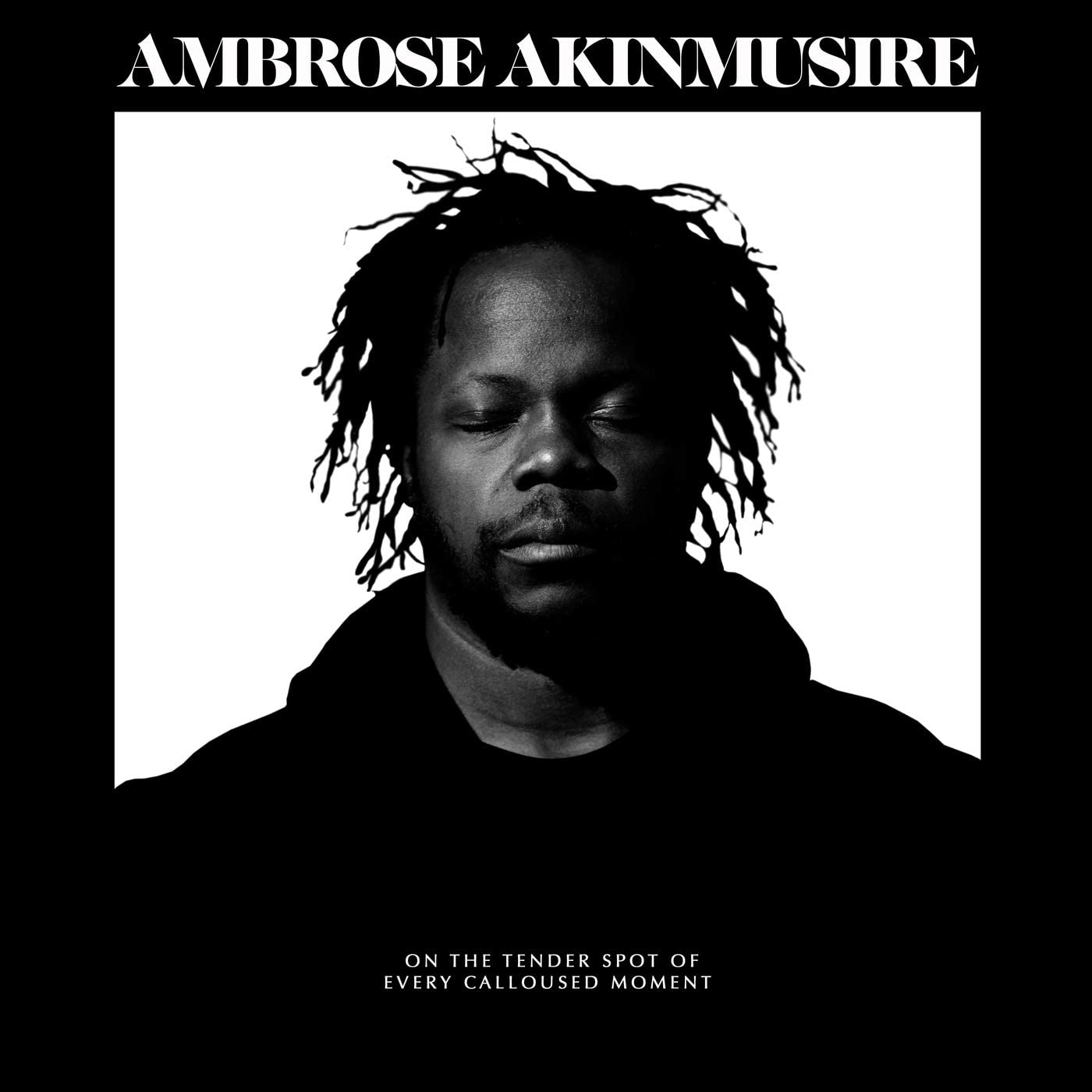

アンブローズ・アキンムシーレ

『On the Tender Spot of Every Calloused Moment』

本年度のジャズでは暫定1位を授けたい傑作。2007年度のセロニアス・モンク国際ジャズコンペティションで優勝して話題をさらったトランペット奏者の、ブルーノートからの5作目だ。ブレインフィーダー周辺で活躍するドラムのジャスティン・ブラウンが快演を見せている。閃きに満ちたアドリブはもちろん、ゴスペルやヒップホップ、インディー・ロックからも滋養を吸収したサウンド・デザインが特に秀でている。

本年度のジャズでは暫定1位を授けたい傑作。2007年度のセロニアス・モンク国際ジャズコンペティションで優勝して話題をさらったトランペット奏者の、ブルーノートからの5作目だ。ブレインフィーダー周辺で活躍するドラムのジャスティン・ブラウンが快演を見せている。閃きに満ちたアドリブはもちろん、ゴスペルやヒップホップ、インディー・ロックからも滋養を吸収したサウンド・デザインが特に秀でている。

井上銘

『Our Platform』

91年生まれのギタリスト・井上銘は、高校生3年生の時に鈴木勲のバンドに加わった才人。ここ数年は、小田朋美や石若駿らによるスーパー・バンド、クラクラことCRCK/LCKSなどで活躍中だ。そんな彼の最新作は、オーセンティックでアコースティックなジャズを指向したアルバム。2013年の『ウェイティング・フォー・サンライズ』同様のメンバーで録音された。井上と共演歴のある渡辺香津美も絶賛する作品だ。

91年生まれのギタリスト・井上銘は、高校生3年生の時に鈴木勲のバンドに加わった才人。ここ数年は、小田朋美や石若駿らによるスーパー・バンド、クラクラことCRCK/LCKSなどで活躍中だ。そんな彼の最新作は、オーセンティックでアコースティックなジャズを指向したアルバム。2013年の『ウェイティング・フォー・サンライズ』同様のメンバーで録音された。井上と共演歴のある渡辺香津美も絶賛する作品だ。

ウォルター・スミス3世/マシュー・スティーヴンス

『In Common 2』

ウォルター・スミス(ts)、マシュー・スティーヴンス(g)の双頭ユニット。マイケル・ブレッカーとパット・メセニー、マーク・ターナーとカート・ローゼンウィンケルがそうだったように、タッグを組むことで各々がより高みへと昇り詰めている様子が伝わってくる。ネイト・スミス(ds)、ジョエル・ロス(vib)がいい仕事をしているのも注目だが、エスペランサのバンドでもギターを弾く人気者マシューの縦横無尽なプレイが印象に残る。

ウォルター・スミス(ts)、マシュー・スティーヴンス(g)の双頭ユニット。マイケル・ブレッカーとパット・メセニー、マーク・ターナーとカート・ローゼンウィンケルがそうだったように、タッグを組むことで各々がより高みへと昇り詰めている様子が伝わってくる。ネイト・スミス(ds)、ジョエル・ロス(vib)がいい仕事をしているのも注目だが、エスペランサのバンドでもギターを弾く人気者マシューの縦横無尽なプレイが印象に残る。

オメル・アヴィタル

『New York Paradox』

NYで活動するイスラエルのベーシストが率いるクインテット。オーソドックスかつオーセンティックなモード・ジャズが中心ながら、確かなテクニックに裏打ちされたアドリブはかなりの強度を備えている。サックス2本という編成で、どちらも野太いトーンで迫る。やや大げさに言うなら、ジョン・コルトレーンとソニー・ロリンズの共演、という感じか。ユダヤ/中東系のエキゾティックな旋律も独特で耳を惹く。

NYで活動するイスラエルのベーシストが率いるクインテット。オーソドックスかつオーセンティックなモード・ジャズが中心ながら、確かなテクニックに裏打ちされたアドリブはかなりの強度を備えている。サックス2本という編成で、どちらも野太いトーンで迫る。やや大げさに言うなら、ジョン・コルトレーンとソニー・ロリンズの共演、という感じか。ユダヤ/中東系のエキゾティックな旋律も独特で耳を惹く。

カート・ローゼンウィンケル・トリオ

『Angels Around』

17年にブラジル勢と共演し、傑作『カイピ』をリリースしたギタリストも今年50歳。歳相応の余裕や貫禄が出てきたのではないだろうか。セロニアス・モンクやチャールズ・ミンガス、ビル・エヴァンスなど6曲がカヴァー。訥々としたフレージングからワイルドで雄々しいアドリブまで、振れ幅が大きい。リバーブやディストーションなど、エフェクトを凝らしたサウンドも聴きもので、音響面にも注目しても面白い。

17年にブラジル勢と共演し、傑作『カイピ』をリリースしたギタリストも今年50歳。歳相応の余裕や貫禄が出てきたのではないだろうか。セロニアス・モンクやチャールズ・ミンガス、ビル・エヴァンスなど6曲がカヴァー。訥々としたフレージングからワイルドで雄々しいアドリブまで、振れ幅が大きい。リバーブやディストーションなど、エフェクトを凝らしたサウンドも聴きもので、音響面にも注目しても面白い。

カッサ・オーバーオール

『I Think I’m Good』

トラックメイカーであり、ドラマーとしても優秀なカッサのアルバムは、具材であるジャズとヒップホップをひとつのスープの中で溶け込ませたような、エクレクティックで雑多な1枚。そういう意味では狭義のジャズにあたるかは微妙なところだが、ヴィジェイ・アイヤー(p)、クレイグ・テイボーン(p)、アーロン・パークスといったジャズ・ミュージシャンが参加することで、ぎりぎりジャズの圏内に収まっているという感じだ。

トラックメイカーであり、ドラマーとしても優秀なカッサのアルバムは、具材であるジャズとヒップホップをひとつのスープの中で溶け込ませたような、エクレクティックで雑多な1枚。そういう意味では狭義のジャズにあたるかは微妙なところだが、ヴィジェイ・アイヤー(p)、クレイグ・テイボーン(p)、アーロン・パークスといったジャズ・ミュージシャンが参加することで、ぎりぎりジャズの圏内に収まっているという感じだ。

カヒル・エル・バザール

『Spirit Groove ft. David Murray』

エスニック・ヘリテイジ・アンサンブルのリーダーで、70年代後半のロフト・ジャズ・ムーブメントの際に活躍したマレイが、アルバート・アイラ―直系のサックスを聴かせる。一方カヒルは伝統的な打楽器やドラム、親指ピアノなどを使ってグルーヴを加速させてゆく。幽玄で滋味に富むサウンドは、昨今注目を浴びている南ロンドンのバンドを先駆けていたかのよう。アフリカン・ルーツ指向には一切のブレがなく、その姿勢はストイックそのもの。

エスニック・ヘリテイジ・アンサンブルのリーダーで、70年代後半のロフト・ジャズ・ムーブメントの際に活躍したマレイが、アルバート・アイラ―直系のサックスを聴かせる。一方カヒルは伝統的な打楽器やドラム、親指ピアノなどを使ってグルーヴを加速させてゆく。幽玄で滋味に富むサウンドは、昨今注目を浴びている南ロンドンのバンドを先駆けていたかのよう。アフリカン・ルーツ指向には一切のブレがなく、その姿勢はストイックそのもの。

カルメン・ソウザ

『The Silver Messengers』

今年のいまのところ、ここまで秀逸なラテン・ジャズはリリースされていなかったのでは? というくらい素晴らしい。カーボベルデ(アフリカ)人の両親を持つポルトガル人ボーカリストが、同じくカーボベルデ人の血を引くピアニストに捧げたアルバム。伸びやかで解放感あふれるボーカル、シルヴァーのファンク・サイドを抽出したようなグルーヴ、タイトでストロングな演奏を聴かせるベース、美麗なピアノ、どれも一級品だ。

今年のいまのところ、ここまで秀逸なラテン・ジャズはリリースされていなかったのでは? というくらい素晴らしい。カーボベルデ(アフリカ)人の両親を持つポルトガル人ボーカリストが、同じくカーボベルデ人の血を引くピアニストに捧げたアルバム。伸びやかで解放感あふれるボーカル、シルヴァーのファンク・サイドを抽出したようなグルーヴ、タイトでストロングな演奏を聴かせるベース、美麗なピアノ、どれも一級品だ。

ギル・スコット=ヘロン&マカヤ・マクレイヴン

『We’re New Again – a Reimagining by Makaya McCraven』

ギルの遺作となった『アイム・ニュー・ヒア』がリリースされたのは10年2月だが、同作は翌年2月にジェイミー・XXによりリミックスされ、『ウィー・アー・ニュー・ヒア』として発表された。本作は『アイム・ニュー・ヒア』をマカヤ・マクレイヴンが解体・再構築したアルバム。ジェフ・パーカー(g)やジュエル・ロス(vib)も参加し、スコットのポエトリー・リーディングが生演奏と絡む展開はこれまで通りだが、リズム隊が強化されている印象だ。

ギルの遺作となった『アイム・ニュー・ヒア』がリリースされたのは10年2月だが、同作は翌年2月にジェイミー・XXによりリミックスされ、『ウィー・アー・ニュー・ヒア』として発表された。本作は『アイム・ニュー・ヒア』をマカヤ・マクレイヴンが解体・再構築したアルバム。ジェフ・パーカー(g)やジュエル・ロス(vib)も参加し、スコットのポエトリー・リーディングが生演奏と絡む展開はこれまで通りだが、リズム隊が強化されている印象だ。

グレゴア・マレ/ロメイン・コリン/ビル・フリゼール

『Americana』

タイトルそのまんまの内容!と思わずエキサイトしてしまうアルバムだ。ハーモニカのグレゴア・メリはスイス生まれ、鍵盤奏者のロメイン・コリンはフランス生まれ。そこに長年アメリカーナの果実をしゃぶりつくし、今はその系譜の筆頭株にもなっているビル・フリゼール(g)が、フォークやカントリーを中心とした穏やかな演奏で心のコリをほぐしてくれる。ジミー・ウェブ、ボン・イヴェールのカヴァーをさりげなく、ナチュラルに演奏しているのもいい。

タイトルそのまんまの内容!と思わずエキサイトしてしまうアルバムだ。ハーモニカのグレゴア・メリはスイス生まれ、鍵盤奏者のロメイン・コリンはフランス生まれ。そこに長年アメリカーナの果実をしゃぶりつくし、今はその系譜の筆頭株にもなっているビル・フリゼール(g)が、フォークやカントリーを中心とした穏やかな演奏で心のコリをほぐしてくれる。ジミー・ウェブ、ボン・イヴェールのカヴァーをさりげなく、ナチュラルに演奏しているのもいい。

ゴー・ゴー・ペンギン

『GoGo Penguin』

ブルーノートからリリースされたマンチェスターのピアノ・トリオのアルバム。人力でブレイクビーツやドラムンベースを紡ぎだすスタイルは不変で、肉感的で躍動感溢れるグルーヴが脈打っている。その音楽性は日本の fox capture planや米国のザ・バッド・プラスとも共振するもの。これまで積み上げ来たスタイルとしては最も完成度が高い作品ではないだろうか。次作でどう出るかが楽しみだ。

ブルーノートからリリースされたマンチェスターのピアノ・トリオのアルバム。人力でブレイクビーツやドラムンベースを紡ぎだすスタイルは不変で、肉感的で躍動感溢れるグルーヴが脈打っている。その音楽性は日本の fox capture planや米国のザ・バッド・プラスとも共振するもの。これまで積み上げ来たスタイルとしては最も完成度が高い作品ではないだろうか。次作でどう出るかが楽しみだ。

サム・ゲンデル

『Satin Doll』

多楽器奏者でカルロス・ニーニョとも交流のあるシンガー・ソングライターのアルバムは、ノンサッチからのリリース。レーベル・カラーを鑑みるとやや意外だが、内容は充実している。オリジナル5曲の他、エルメート・パスコアル、マイルス・デイヴィスやチャールズ・ミンガスらの曲をとりあげ、アンビエント/ニュー・エイジ色の強い密室的な音像を構築している。浮遊感たっぷりの音像はつかみどころがないのが魅力か。

多楽器奏者でカルロス・ニーニョとも交流のあるシンガー・ソングライターのアルバムは、ノンサッチからのリリース。レーベル・カラーを鑑みるとやや意外だが、内容は充実している。オリジナル5曲の他、エルメート・パスコアル、マイルス・デイヴィスやチャールズ・ミンガスらの曲をとりあげ、アンビエント/ニュー・エイジ色の強い密室的な音像を構築している。浮遊感たっぷりの音像はつかみどころがないのが魅力か。

サラ・タンディ

『Infection in the Sentence』

UKジャズ界で引っ張りだこの女性ピアニストのデビュー作だが、初作とは思えない堂に入った演奏を聴かせてくれる。60~70年代のモード・ジャズをお手本にしたようなクインテットとも言えるが、懐古趣味という風情はなく、どの曲もフレッシュでパワフルな響きに満ちている。サラは上品なピアノもいいが、エレピを使ったアグレッシブなプレイも冴えまくっている。サラの才気が迸った作品で、彼女の今後の飛躍が期待される。

UKジャズ界で引っ張りだこの女性ピアニストのデビュー作だが、初作とは思えない堂に入った演奏を聴かせてくれる。60~70年代のモード・ジャズをお手本にしたようなクインテットとも言えるが、懐古趣味という風情はなく、どの曲もフレッシュでパワフルな響きに満ちている。サラは上品なピアノもいいが、エレピを使ったアグレッシブなプレイも冴えまくっている。サラの才気が迸った作品で、彼女の今後の飛躍が期待される。

シカゴ・アンダーグラウンド・カルテット

『Good Days』

01年にスリル・ジョッキーから出た作品以降、19年ぶりのリリースとなるアルバム。昨今のジェフのソロ同様、ヒップホップとジャズがシームレスに共存するサウンドが特徴で、特にドン・チェリーを想わせるロブ・マズレクのポケット・トランペットが頭ひとつ抜けている。鍵盤奏者のジョシュ・ジョンソンが加入したことで、アンサンブルと深みと奥行きが生まれた印象もあり。

01年にスリル・ジョッキーから出た作品以降、19年ぶりのリリースとなるアルバム。昨今のジェフのソロ同様、ヒップホップとジャズがシームレスに共存するサウンドが特徴で、特にドン・チェリーを想わせるロブ・マズレクのポケット・トランペットが頭ひとつ抜けている。鍵盤奏者のジョシュ・ジョンソンが加入したことで、アンサンブルと深みと奥行きが生まれた印象もあり。

ジェフ・パーカー

『Suite for Max Brown』

ポスト・ロックの雄であるトータスのメンバーであり、ブライアン・ブレイドのグループに参加するなど、ジャズと縁の深いギタリスト、ジェフ・パーカー。実際、バークリー音楽大学でジャズを学びシカゴのジャズ・シーンを支える組織=AACMの一員でもある。一方、ヒップホップにも造詣が深く、以前からビート・メイキングに励んできたが、その成果が出たのが17年の『ザ・ニュー・ブリード』と本作。空間構成にはJ・ディラからの影響もあるという。

ポスト・ロックの雄であるトータスのメンバーであり、ブライアン・ブレイドのグループに参加するなど、ジャズと縁の深いギタリスト、ジェフ・パーカー。実際、バークリー音楽大学でジャズを学びシカゴのジャズ・シーンを支える組織=AACMの一員でもある。一方、ヒップホップにも造詣が深く、以前からビート・メイキングに励んできたが、その成果が出たのが17年の『ザ・ニュー・ブリード』と本作。空間構成にはJ・ディラからの影響もあるという。

ジェレミー・カニングハム

『The Weather Up There』

シカゴのドラマー/作曲家のソロ・デビュー作。ジェフ・パーカー、マカヤ・マクレイヴンらの作品を発売してきた重要レーレベル、インターナショナル・アンセムからのリリースで、プロデューサーはジェフとカニンガムが担当。インタープレイやアドリブの応酬というよりは、ポスト・ロック的な音響を意識したミニマムなサウンド・デザインが光る。なお、カニングハムはレザヴォア名義でもアルバムを発表しており、こちらも秀逸。

シカゴのドラマー/作曲家のソロ・デビュー作。ジェフ・パーカー、マカヤ・マクレイヴンらの作品を発売してきた重要レーレベル、インターナショナル・アンセムからのリリースで、プロデューサーはジェフとカニンガムが担当。インタープレイやアドリブの応酬というよりは、ポスト・ロック的な音響を意識したミニマムなサウンド・デザインが光る。なお、カニングハムはレザヴォア名義でもアルバムを発表しており、こちらも秀逸。

ジョン・スコフィールド

『Swallow Tales』

マイルス・デイヴィスのグループに参加し、ジャム・バンド界隈で活躍していたスコフィールド(g)の最新作は、バークリー音楽大学時代の師匠だったスティーヴ・スワロウ(b)と組んだアルバムで、ドラムにビル・スチュワートを迎えたトリオ作品。ECMからのリリースでレーベル・カラーを意識したのか、トリッキーなアドリブはやや控えめで、ナチュラルなトーンが魅力的。ダテに歳をとっていないな、と想わせる。

マイルス・デイヴィスのグループに参加し、ジャム・バンド界隈で活躍していたスコフィールド(g)の最新作は、バークリー音楽大学時代の師匠だったスティーヴ・スワロウ(b)と組んだアルバムで、ドラムにビル・スチュワートを迎えたトリオ作品。ECMからのリリースでレーベル・カラーを意識したのか、トリッキーなアドリブはやや控えめで、ナチュラルなトーンが魅力的。ダテに歳をとっていないな、と想わせる。

ジルフェマ

『Three』

ケヴィン・ヘイズ(p)とのデュオも素晴らしかったペナン出身のギタリスト/ボーカリスト、リオーネル・ルエケ。彼がベース、ドラムと組んだトリオでのアルバム。ナイロン弦を使用したルオネのギターは相変わらずユニークで滑らか。ボーカリストとしても実に個性的で、クセの強い独特の節まわしがアクセントになっている。微かに聞こえてくるコール・アンド・レスポンス形式は彼がアフリカ出身だということが滲みでている。

ケヴィン・ヘイズ(p)とのデュオも素晴らしかったペナン出身のギタリスト/ボーカリスト、リオーネル・ルエケ。彼がベース、ドラムと組んだトリオでのアルバム。ナイロン弦を使用したルオネのギターは相変わらずユニークで滑らか。ボーカリストとしても実に個性的で、クセの強い独特の節まわしがアクセントになっている。微かに聞こえてくるコール・アンド・レスポンス形式は彼がアフリカ出身だということが滲みでている。

ダニエル・カシミール&テス・ハースト

『These Days』

今年は南ロンドンをはじめUKから良作が多数届けられているが、これもそのひとつ。カシミール(vo)とハースト(b)を中心としたグループで、若々しく溌溂としたサウンドに聴き惚れる。ディストーションを効かせたギターのソロやファットなベースもいいが、重要なのは、饒舌かつ雄弁なドラム。普通ここまでオカズを入れるとうるさく感じてしまうところだが、並はずれたセンスと勘の良さが働き、全体のアンサンブルに馴染んでいる。

今年は南ロンドンをはじめUKから良作が多数届けられているが、これもそのひとつ。カシミール(vo)とハースト(b)を中心としたグループで、若々しく溌溂としたサウンドに聴き惚れる。ディストーションを効かせたギターのソロやファットなベースもいいが、重要なのは、饒舌かつ雄弁なドラム。普通ここまでオカズを入れるとうるさく感じてしまうところだが、並はずれたセンスと勘の良さが働き、全体のアンサンブルに馴染んでいる。

ダン・ローゼンブーム

『Absurd In The Anthropocene』

実験音楽の巨匠デヴィッド・ローゼンブームを父に持つトランペット奏者のアルバム。フリー・ジャズのボキャブラリーを駆使した演奏は苛烈でフリーキー。即興演奏の中にプログレや現代音楽の要素も投入し、ハイブリッドなサウンドを創出している。先鋭的な音楽性は日本でいえば藤井郷子カルテットなどに近いポジションにいるのではないだろうか。巨匠ヴィニー・カリウタ(ds)など西海岸の超一流達が多数参加。

実験音楽の巨匠デヴィッド・ローゼンブームを父に持つトランペット奏者のアルバム。フリー・ジャズのボキャブラリーを駆使した演奏は苛烈でフリーキー。即興演奏の中にプログレや現代音楽の要素も投入し、ハイブリッドなサウンドを創出している。先鋭的な音楽性は日本でいえば藤井郷子カルテットなどに近いポジションにいるのではないだろうか。巨匠ヴィニー・カリウタ(ds)など西海岸の超一流達が多数参加。

デイヴ・ダグラス

『Dizzy Atmosphere』

日本でも有名なこのトランペット奏者は近年、ジャキ・バイアード(p)やブッカー・リトル(tp)、カーラ・ブレイ(p)らに関連する作品をリリースしてきたが、今回はディジー・ガレスピー(tp)の音楽に焦点を当てている。オマージュ曲を2曲、カバー曲を2曲収録。編成はトランペットがふたりで、新鋭デイヴ・アデオミ(tp)とデイヴのつばぜりあいがひとつの聴きどころ。ガレスピー音楽のラテン的要素を丁寧に掬い上げている。

日本でも有名なこのトランペット奏者は近年、ジャキ・バイアード(p)やブッカー・リトル(tp)、カーラ・ブレイ(p)らに関連する作品をリリースしてきたが、今回はディジー・ガレスピー(tp)の音楽に焦点を当てている。オマージュ曲を2曲、カバー曲を2曲収録。編成はトランペットがふたりで、新鋭デイヴ・アデオミ(tp)とデイヴのつばぜりあいがひとつの聴きどころ。ガレスピー音楽のラテン的要素を丁寧に掬い上げている。

ニア・フェルダー

『Ⅱ』

NYを活動の拠点とし、ミシェル・ンデゲオチェロやエスペランサとも共演歴のあるギタリストの6年ぶりのアルバム。これが待った甲斐のある素晴らしさ。難解なフレーズをあくまでも自然に発し、最も高い位置に設定されたハードルを難なく飛び越えていくような光景が目に浮かぶ。暑苦しいほどのプレイもクセになる。大げさに言うなら、エレキ・ギターという楽器でまだまだこんな音やフレーズも出せるのか、という驚きや発見も。

NYを活動の拠点とし、ミシェル・ンデゲオチェロやエスペランサとも共演歴のあるギタリストの6年ぶりのアルバム。これが待った甲斐のある素晴らしさ。難解なフレーズをあくまでも自然に発し、最も高い位置に設定されたハードルを難なく飛び越えていくような光景が目に浮かぶ。暑苦しいほどのプレイもクセになる。大げさに言うなら、エレキ・ギターという楽器でまだまだこんな音やフレーズも出せるのか、という驚きや発見も。

ノラ・ジョーンズ

『Pick Me Up Off The Floor』

『デイ・ブレイクス』以来4年ぶりの新作。制作においてコロナ禍からの影響がかなり大きかったようで、やや暗めの曲が並び、その歌声は物憂げでメランコリックな響きを帯びている。大半はシンプルなピアノの弾き語りで、余計な虚飾や衒奇はない、相変わらずのネイキッドの歌声である。プロデューサーはノラ本人だが、ウィルコのジェフ・トゥイーディが2曲を共作し、ギターとベースも弾いている。

『デイ・ブレイクス』以来4年ぶりの新作。制作においてコロナ禍からの影響がかなり大きかったようで、やや暗めの曲が並び、その歌声は物憂げでメランコリックな響きを帯びている。大半はシンプルなピアノの弾き語りで、余計な虚飾や衒奇はない、相変わらずのネイキッドの歌声である。プロデューサーはノラ本人だが、ウィルコのジェフ・トゥイーディが2曲を共作し、ギターとベースも弾いている。

パット・メセニー

『From This Place』

リンダ・メイ・オー(b)、アントニオ・サンチェス(ds)という鉄壁のリズム隊を従え、オーケストラも全面参加した、気宇壮大でスケールの大きな作品。メセニーは流麗で淀みないアドリブを弾きまくっており、特にギター・シンセをフィーチャーした曲が秀逸。それに真っ向から対抗するように、ギレロモ・シムコック(p)の躍動的なプレイが目立っている。ミシェル・ンデゲオチェロも1曲でゲスト参加。92年の『シークレット・ストーリー』との連続性もあり。

リンダ・メイ・オー(b)、アントニオ・サンチェス(ds)という鉄壁のリズム隊を従え、オーケストラも全面参加した、気宇壮大でスケールの大きな作品。メセニーは流麗で淀みないアドリブを弾きまくっており、特にギター・シンセをフィーチャーした曲が秀逸。それに真っ向から対抗するように、ギレロモ・シムコック(p)の躍動的なプレイが目立っている。ミシェル・ンデゲオチェロも1曲でゲスト参加。92年の『シークレット・ストーリー』との連続性もあり。

ブラッド・メルドー

『Suite: April 2020』

新型コロナウイルスが蔓延する状況で、メルドーが今体験していることを元に12の楽曲を作りあげたアルバム。CDやアナログの売り上げの一部はコロナ被害への寄付が決まっている。流麗で滑らかなタッチこそ変わらずとも、コロナ禍で被害を被った人たちへの鎮魂歌や癒しのような響きをもつ。地味と言えば地味なアルバムだが、今最も切実に求められているのはこういうアルバムではないだろうか。

新型コロナウイルスが蔓延する状況で、メルドーが今体験していることを元に12の楽曲を作りあげたアルバム。CDやアナログの売り上げの一部はコロナ被害への寄付が決まっている。流麗で滑らかなタッチこそ変わらずとも、コロナ禍で被害を被った人たちへの鎮魂歌や癒しのような響きをもつ。地味と言えば地味なアルバムだが、今最も切実に求められているのはこういうアルバムではないだろうか。

マーティ・ホロベック

『Trio Ⅰ』

昨今活況を呈するオーストラリアの音楽シーンだが、その筆頭格と言えるのがこのベーシスト。東京に拠点を移してからは、SMTK等などで石若駿とリズムを組むことも多く、その実力を見せつけてきた。ピアニストのジェームス・バウワーズ、石若駿と組んだこのトリオ作では、野太いプレイを聴かせており、特に石若とのやりとりが耳を惹く。と同時に、マーティのコンポーザーとしての魅力にも気づかされる。

昨今活況を呈するオーストラリアの音楽シーンだが、その筆頭格と言えるのがこのベーシスト。東京に拠点を移してからは、SMTK等などで石若駿とリズムを組むことも多く、その実力を見せつけてきた。ピアニストのジェームス・バウワーズ、石若駿と組んだこのトリオ作では、野太いプレイを聴かせており、特に石若とのやりとりが耳を惹く。と同時に、マーティのコンポーザーとしての魅力にも気づかされる。

類家心平

『RS5pb』

菊地成孔ダブ・セクステット、井上銘ステレオチャンプなどで活躍する気鋭のトランぺッターのソロ作。エレクトリック・マイルスを想わせる混沌としたサウンドが渦巻いているが、一方でストリングスやサックスなども加わり、グループとしての一体感も増した。切っ先の鋭いトランペットも絶好調の類家だが、本作ではコンポーザ―としての彼の才能にも注目したい。ザ・ローリング・ストーンズの「Lady Jane」のカヴァーも収録。

菊地成孔ダブ・セクステット、井上銘ステレオチャンプなどで活躍する気鋭のトランぺッターのソロ作。エレクトリック・マイルスを想わせる混沌としたサウンドが渦巻いているが、一方でストリングスやサックスなども加わり、グループとしての一体感も増した。切っ先の鋭いトランペットも絶好調の類家だが、本作ではコンポーザ―としての彼の才能にも注目したい。ザ・ローリング・ストーンズの「Lady Jane」のカヴァーも収録。

レイクシア・ベンジャミン

『Pursuance : The Coltranes』

NY出身の女性サックス奏者の3作目は、ジョン・コルトレーンとその妻が書き残した13曲をとりあげたトリビュートもの。レジー・ワークマン(b)、ロン・カーター(b)、ディーディー・ブリッジ・ウォーター(vo)、グレッグ・オズビー(as)、ゲイリー・バーツ(as)などが参加し、モーダルでスピリチュアルな演奏を展開する。アリスの後継者的存在であるハーピスト、ブランディー・ヤンガーの参加も効いている。

NY出身の女性サックス奏者の3作目は、ジョン・コルトレーンとその妻が書き残した13曲をとりあげたトリビュートもの。レジー・ワークマン(b)、ロン・カーター(b)、ディーディー・ブリッジ・ウォーター(vo)、グレッグ・オズビー(as)、ゲイリー・バーツ(as)などが参加し、モーダルでスピリチュアルな演奏を展開する。アリスの後継者的存在であるハーピスト、ブランディー・ヤンガーの参加も効いている。

★2020年ジャズアルバム 下半期ベストはこちら