投稿日 : 2020.08.04 更新日 : 2021.09.07

ファッションに織り込まれた「闘争」の歴史【ヒップの誕生 ─ジャズ・横浜・1948─】Vol.15

取材・文/二階堂尚 撮影/高瀬竜弥 協力/一般社団法人 ジャズ喫茶ちぐさ・吉田衛記念館

MENU

アメリカのアイビー・ルックの忠実な模倣を目指したVANに対し、米本国ではアイビーのスタイルに反抗しながら、むしろファッションとしてのブラッシュ・アップを実現した人たちがいた。黒人ジャズ・ミュージシャンたちである。アメリカのトップクラスのエリート大学のファッションであったアイビーを、なぜ彼らは好んだのか。そして、彼らはどうやってそれを自分たちのスタイルとしたのか。ファッションの裏側にあった黒人たちの「闘争」の歴史を掘り下げる。

VANはリアルではなかった

ある年齢層以上の人たちにとって、「VAN」というブランド名には特別の響きがあるらしい。日本における事実上最初の男性向け既製服ブランドであり、1978年に会社が倒産するまで、若者への絶対的な影響力を誇ったのがVANだった。その影響力は、VANのロゴの入った紙袋を熱烈に愛好するというフェティッシュな領域にまで及んだ。

モダン・ジャズのファン層とVANの愛好層はかなりの部分重なっていたようだ。ジャズ・ジャーナリストの小川隆夫は、「VANの服を着て、ブルーノートのレコード・ジャケットを持って歩くのが最高のおしゃれだった」と若き日を振り返っている。60年代の東京のジャズ喫茶には、VANの服に身を包んだ学生が溢れていたという証言もある。

しかし、VANを本場のアイビーのたんなる模倣品と捉えていた人たちも僅かだがいた。

「VANはアメリカもののパクリで、僕らからするとリアルではありませんでした」

そう話すのは、服飾文化研究家で、アパレル企画会社インコントロの社長でもある赤峰幸生である。東京・目黒で1944年に生まれた彼が「本物のアイビー」に触れたのは、18歳の頃だったという。

「109が建つ渋谷駅前の三角エリアがあるでしょう。あそこは昔、恋文横丁と言ったんです。ラブレターの代筆屋があったからなんですが、その横丁のどんつきにサカエヤという古着屋があって、PX(米軍の売店)からの流れものをたくさん売っていました。その中にアイビー・ルックの洋服もずいぶんありましたね。一時期は、その店に2日にいっぺんくらい通っていました」

ミュージシャンの加藤和彦、俳優の高倉健、同じく俳優でのちに映画監督になる伊丹十三らの姿を何度か見かけたと赤峰は振り返る。

彼は当時、渋谷の桑沢デザイン研究所の学生だった。現在、同研究所前には代々木競技場やNHK放送センターが建つが、以前そのエリアは「ワシントン・ハイツ」と呼ばれる米軍の広大な軍用地だった。その中の売店のジュークボックスで、ジャズやアメリカン・ポップスがいつも流れていたことをよく覚えているという。

彼の仲間のグラフィック・デザイナーには、アルバイトでジャズのレコード・ジャケットのデザインをしていた人もいた。アイビー好きだった彼らのファッションのお手本は、ハリウッド映画、モダン・ジャズのレコード・ジャケット、そして、ニューヨークの広告ビジネスの聖地、マディソン・アベニューの広告マンたちのスタイルだった。

「デザイナーの友だちは、いつかマディソン・アベニューで仕事がしたいといつも言っていましたね」

1960年代のNY、マディソン・アヴェニューにある大手広告代理店を舞台にした人気ドラマシリーズ『MAD MEN』の日本版トレーラー。

「教科書的定番スタイル」としてのアイビー

赤峰がその頃購入したのが、アメリカ製のユーズドのアイビー・スタイルのジャケットだった。アイビー・ジャケットの定番の一つであるダーク・マドラス・チェック柄で、シングル・ブレストの4つボタン。裏地には元のオーナーの名前が刺繍されている。シルエットは、ウエストに絞りのないずん胴のボックス型で、「サック・ジャケット」とも呼ばれる。最初のアイビー・モデルと言われるブルックス・ブラザーズの「ナンバー・ワン・サック・スーツ」から来た名称である。これに、ボタンダウンのシャツ、無地のニットタイ、チノパン、ローファーを合わせれば、非の打ちどころのないアイビー・リーグ・スタイルとなる。

「アメリカのアイビーは、わりとラフにつくられているんです。サムソナイトのアタッシュケースをもって、グレイハウンド・バスで全米を商売して回る。そんなビジネスマンが着ていたのがアイビーのジャケットです。モーテルに泊まって、夜洗濯して、朝になって乾いたジャケットをまた着て、次の営業先に向かう。そんなふうに着られていた服ですから、日本人が考えるほど高級なものではないんですよ」

赤峰によれば、日本の「なんちゃってアイビー」であるVANは、あまりに真面目につくられすぎていたという。ディテールを忠実に再現しながら、アメリカ人に比べて小柄な日本人の体形にぴったりフィットするサイズ感を目指したVANのジャケットは、結果として上品すぎる印象を与えることになった。ひと言で言えば、「遊び」がなかったのである。

もっとも、元来のアイビーの特徴は、まさにその「遊び」を許さない点にあった。菊地成孔が「音楽と服飾の歴史を扱った日本の書物のなかで、極端なまでの完成度を誇る異形の名著」(『M/D』河出文庫)と絶賛する『ザ・ストリートスタイル』(グラフィック社)において、著者でファッション・イラストレーターの高村是州は、アイビーを「エリート意識と社会的順応を表現」した「教科書的定番スタイル」と解説している。「スタイルの選択範囲はきわめて狭いので個人のセンスが入る余地はなかった」のだと。ならば、アイビーに憧れた日本人が、まさに「教科書的」にそのスタイルを模倣したこと自体がアイビー流であったとも言える。

しかし、そのアイビーに大胆に「遊び」の感覚を持ち込んだ人たちがいた。黒人ジャズメンたちである。

白人に略奪されたファッション

そもそも、「社会的順応」を拒否し、「個人のセンス」こそを最も重視したモダン・ジャズのミュージシャンたちは、なぜ「教科書的定番スタイル」であるアイビー・ルックを好んだのか。『ザ・ストリートスタイル』にはその答えが示されている。

高村によれば、アイビーの前身は、1950年代初期に流行した「スリー・ティー・ルック」と呼ばれるスタイルだった。Tall(背が高く)、Thin(スリムで)、Trim(さっぱりしていること)の3つの「T」を特徴とするファッションだ。しかしさらにさかのぼれば、アイビーはハーレムの黒人たちが考え出したファッションに行きつくという。

ニューヨークのマンハッタン北部のハーレムは、1920年代、10万人の黒人が住む世界最大の黒人コミュニティだった。そこで花開いた黒人文化を称して「ハーレム・ルネッサンス」と呼ぶことはよく知られている。そのムーブメントの中心に詩人や画家らとともにいたのが、デューク・エリントンであり、ルイ・アームストロングであり、ジェリー・ロール・モートンであり、ベッシー・スミスだった。

そのハーレムで生まれたファッションがアイビー・スタイルのルーツだった。ということは、50年代、60年代の黒人ジャズ・ミュージシャンがアイビー・ルックに身を包んだのは、白人にいわば略奪された文化を再度取り戻したことになる。しかも、アイビーが固く禁じた「遊び」を取り入れながら。その「遊び」によってアレンジされたアイビー・ルックが、「ジャイヴィー・アイヴィー」である。

「白人の手に渡り格式高いものとなった」アイビーを、アート・ブレイキーらのジャズメンが、「持ち前のジャイヴ(おフザケ)感覚で茶化し、再びファンキーなストリート・スタイルとして取り戻した」のがジャイヴィー・アイヴィーである。そう高村は説明する。

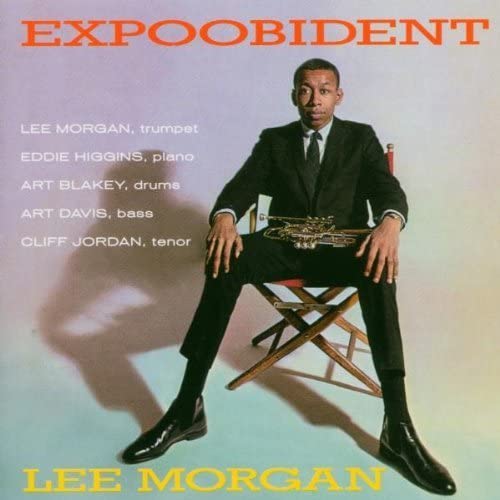

4つボタンに狭いVゾーン、細いラペル(襟)、胸ポケットの省略、丈の短いパンツ、ラウンド・カラーの柄物のボタンダウン・シャツ、サイド・ゴア・ブーツ──。それらジャイヴィー・アイヴィーの特徴を、高村は「黒人独特のデフォルメ」と表現する。ジャズ・ファンにとってこのスタイルが馴染み深いのは、それがまさにリー・モーガンやアート・ブレイキーの50年代、60年代のレコード・ジャケットの装いそのままだからである。

赤峰が言う「ラフ」なアイビーとは、おそらく黒人が「着崩した」あとのアイビーだっただろう。その「着崩し」によって、アイビーはアメリカにおいて広く大衆化したとも言える。

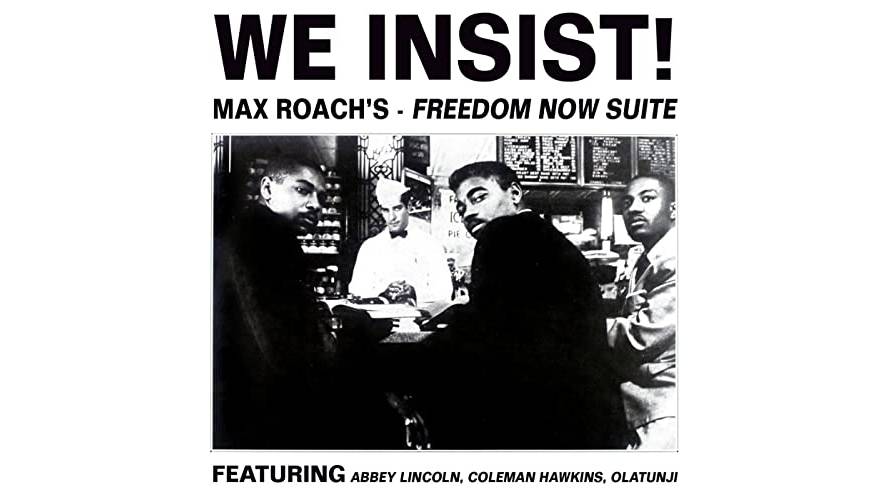

スタイリッシュなレジスタンス

ビバップという音楽は、「真似した白人ばかりが儲かる社会構造のなかで白人の真似できないスタイルを作り出したいという黒人のアイデンティティそのものであった」と高村是州は言う。ファッションもまた、そのようなアイデンティティの一部であった。スーツを着ることで白人聴衆に受け入れられようとした黒人ミュージシャンたちは、しかしそのスーツに独自の工夫を凝らすことによって、白人社会への反抗の姿勢を示してみせた。その反抗に白人側が必ずしも気づかなかったのは、黒人たちのレジスタンスがあまりにもスタイリッシュだったからである。

そう考えれば、50年代にモダン・ジャズを志した日本のミュージシャンたちがファッションに無頓着とは言わないまでも、音楽に注いだほどの情熱を傾けなかった理由もよくわかる。彼・彼女らのモチベーションは「反抗」ではなく「憧憬」であった。アメリカへの、アメリカ人への、アメリカ文化への、アメリカの音楽への。憧れのジャズの世界に近づくには、揃いのスーツというジャズの「正装」さえあればよく、ファッションにアイデンティティを求める必要などなかった。

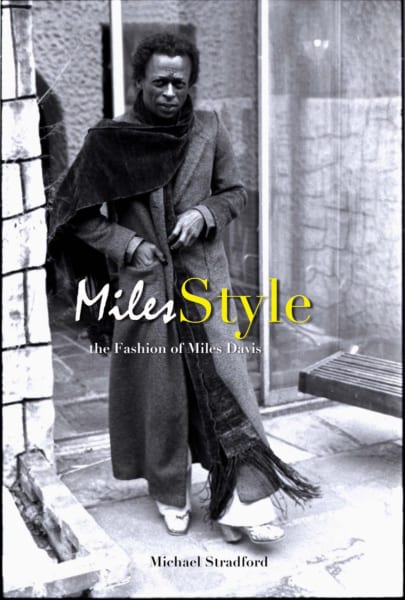

ファッションは「私とは誰か」という問いと戯れている──。ロラン・バルトはそう言った。黒人ジャズメンたちは、まさにジャイヴ(戯れ)の感覚をもって、しかし、全身全霊を込めて「この国において自分たちは何者か」と問うた。その問いが、あのクールでヒップなファッションに結実した。ジャズは現在もアップデートされ続けているが、私たちが「ジャズのファッション」としてすぐに思い浮かべるのは、第一にあの頃のジャイヴィー・アイヴィーのスタイルである。彼らが身に纏ったスーツの裏地には、「闘争」の歴史の糸が縦横に織り込まれていた。その闘争は、今日もなお続いている。

(敬称略)

〈参考文献〉『ザ・ストリートスタイル』高村是州(グラフィック社)、『M/D マイルス・デューイ・デイヴィスⅢ世研究』菊地成孔・大谷能生(河出文庫/上下巻)、『アメリカ黒人の歴史』上杉忍(中公新書)、『ひとはなぜ服を着るのか』鷲田清一(ちくま文庫)

▶︎Vol.16:パンデミックはジャズを変えるか?─危機の中から起ちあがる〈ヒップ〉

1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーの編集・ライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムやさまざまなジャンルのインタビュー記事のほか、創作民話の執筆にも取り組んでいる。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。