投稿日 : 2020.09.17

【西口明宏 インタビュー】サックス奏者であることに執着しない─ 傑作「FOTOS」で発揮した音楽家としての胆力

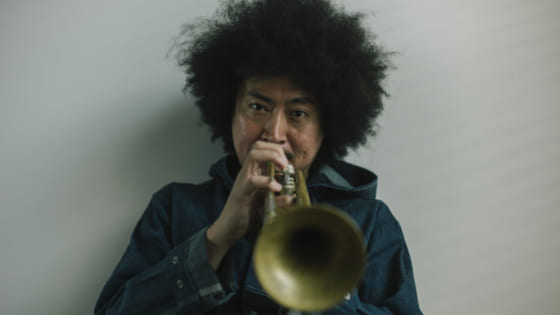

取材・文/土佐有明 撮影/坂本 理

サックス奏者、西口明弘の7年ぶりのリーダー作『FOTOS』が素晴らしい。いや、“ブリリアント”というべきか。西口はサックスとフルートを吹き、ジェームス・マコーレー(トロンボーン)、ハクエイ・キム(ピアノ/キーボード)、マーティ・ホロベック(ベース)、吉良創太(ドラムス)から成るクインテット編成で、バンド名は「FOTOS」。

西口のリーダー作としては前作から実に7年ぶりとなる。というのも、ここ数年、人気者の西口が多くのグループを掛け持ちしていたからだ。今やあちこちで引っ張りだこの彼だが、ここに至るまでの道のりは実に遠く曲がりくねったものだった。そんな西口に、ニューヨークでの修業時代から『FOTOS』へと至る道程を振り返ってもらった。カウント・ベイシーに始まって、カウント・ベイシーに終わる。そんなインタビューになったのではないだろうか。

入門は “ベイシー” で正解だった

──生まれは兵庫ですね。ジャズに出合ったのは?

学生の時ですね。甲南中学、甲南高校でビッグ・バンドをやりました。甲南は僕らの学年には上にも下にもプロになった人が多くて、上は黒田卓也さんと吉本章紘さんがいて、同級生に中林薫平、少し下には広瀬未来っていうトランぺッターもいる。中学に入ったときにビッグ・バンドに巡り合ってそこからずっとジャズをやってますね。

──たとえば誰の曲を演奏しましたか?

カウント・ベイシーですね。中学の時はグレン・ミラーもやったんですけど、グレン・ミラーは分かりやすいメロディがあるから吹きやすくて。カウント・ベイシーだともうちょっと難易度が高くなる。中林薫平っていう同級生のベーシストと今でもよく遊ぶんですけど、「あの時、ベイシーから入ってよかったよな」っていう話をするんです。ベイシーはリズムが命なんで。例えばデューク・エリントンから入っていたら、いま自分たちがやっているジャズは全然違うものだったし、もしかしたらジャズやってなかったかもしれない。“ジャズ=ベイシー”という感じですね。

──バークリー音楽大学に行こうと思ったのはなぜでしょう?

ジョー・ロヴァーノとジョージ・ガゾーンというサックス奏者が自分にとってのアイドルで、そのふたりが教えていたからです。ただ実際、学校では先生から「こうしなさい」と言葉で言われたことはあまりないですね。ロヴァーノは、どの演奏を聴いても「ビューティフル!」しか言わない(笑)。

NYの寿司屋とスタジオと

──卒業後はニューヨークで活動しますね。

すごく迷ったんですよ。大学を卒業したらOPTっていうビザをもらえるので、どうせ行くならニューヨーク行きたいなって。いったん両親に挨拶しに日本に戻ったんですけど、なかなかニューヨークに行くふんぎりがつかなくて。

そんな時に、東京に進出していた須川崇志君、幼馴染のベーシストの中林君、サックスの吉本章紘さんも、ひと足早く東京に戻っていたので、彼らの家に泊めてもらったりしていたんです。彼らは東京に戻ってまだ1~2年だから、演奏もあまりしてなくてコンビニとかでバイトしてるんですね。そんな風に頑張ってる彼らを見て、どうせバイトするんだったら東京でしてもニューヨークでしても一緒かなと思って、ニューヨークのバイト生活を選びました。

──演奏で稼げるようになったのはいつ頃ですか?

2年くらいかかりましたね。昼間は寿司屋でバイトして、夜中にセッションが始まって朝まで演奏する。で、気合いで頑張ってまたバイト行って帰ってきたら練習して。向こうは地下鉄が24時間動いてるんですけど、家に帰る時間がもったいないから、その寿司屋の近くにスタジオ借りました(笑)。

それから半年くらい経った頃に、レストランとかカフェで演奏する仕事がきました。あと、ミュージシャン仲間も仕事を紹介してくれて。音楽教室でレッスンの仕事をやりだして、寿司屋のバイトを辞めたんです。でも、自分のリーダー・バンドでブッキングしてもらえるまで1年ぐらいかかりましたね。誰かのリーダー・バンドで演奏した時に、そのライブハウスに自分を売り込みまくるわけですよ。「すいません、ニューヨークに出てきたばっかりなんですが、自分のバンドがあるので演奏やらせてください」って。そういうメールを50回ぐらい送って(笑)やっと、やらせてもらえましたね。

──同じくニューヨークにいた黒田卓也さんとは交流がありましたか?

ありました。黒田さんに誘ってもらってラテンのグループで演奏しました。モントリオール・ジャズ・フェスティバルにも出たんですけど、その経験も、自分のやっているコンテンポラリー・ジャズに表れているかもしれないですね。

リッチなメロディを吹くために

──黒田さんと言えばアフロビートのイメージが強いですね。西口さんも去年、アフロビートの創始者フェラ・クティのバンドのドラマーだったトニー・アレンとも共演されていますね。

ブルーノートの80周年記念イベントで呼んでもらって。1回目はマーカス・ストリックランド、2回目はトニー・アレン。アフロビートは黒田さんを通してしかやったことがなかったので、あらためてアフロビートやフェラ・クティは面白いなって。僕とは違う角度で音楽を見ているけど、“本当はそこが好きで音楽を始めたんやな” っていうのを思い出しましたね。

──そこ、というのは?

リズム、グルーヴですね。それこそカウント・ベイシーも、グルーヴの一体感が好きで、あらためて自分はそういう音楽が好きなんだって再確認しました。トニー・アレンは、僕がこれまで感じたことのない大きいフィーリングのグルーヴでした。

──ニューヨークから日本に戻ったきっかけは?

ビザが切れたんですよね。OPTは1年なので、その後アーティスト・ビザを出して3年延長したんですけど、30歳の時にちょうどそれが切れて。金さえあれば延長も可能だったし、アメリカに残るっていう選択肢もあったんですけど、30歳を区切りに一回日本で活動してみるのもいいかなって。それで帰ってきました。日本では初めの5、6年は苦労しましたね。

──アルバム『FOTOS』についてですが、このメンバーで新作を作ろうというのは早くから決まっていたんですか?

最初はカルテットでやってたんですけど、半年くらいやって「なにか足りへんな…」っていうモヤモヤがあったんです。

そんな時にトニー・アレンと共演したり、アフロ・ビートのバンドをやり始めていて、セクションで吹く楽しさを再確認したんですよね。ユニゾンでもハーモニーでもいいからメロディをふたりで吹きたいなと。ふたりになった途端に、抽象的なメロディでもポップになるんです。メロディがリッチになるというか。それが吹いていて楽しいし、聴いている人も伝わりやすいと思うんですよ。できるだけメロディを届けようと思って。

──それでトロンボーンのジェームス(・マコーレー)が加わった?

そうですね。ジェームスがオーストラリアから引っ越してくるっていうので、僕のライブに来てくれて、「じゃあ次は俺のバンド吹いてよ」って。彼がどれだけすごいかも分かっていたので信頼して。だから、クインテットになって初めてこのバンドを結成した、という感じですね。

アルバムを救ったオーストラリア人脈

──1曲目の「The Bench」は女性ボーカルが入ってますね。サックス奏者のリーダー・アルバムだから、最初はサックスで始まるかと思いきや……。

あの曲を最初に録り終えた段階では、ボーカルはなかったんです。トロンボーンとサックスが吹いているラインがメロディだった。でも、レコーディングしたものを聴いて、あの曲だけちょっと弱いなって思っていて。でも、ただのジャズのサックス・アルバムにはしたくなかったので “ボーカル入れてもいいかな” っていうのはずっと頭にあって。で、もうひとつ即興でメロディを書いてみたらいいラインができたので、ボーカリストを探しました。

そんな折に、オーストラリア人でジェームスの友達のメリンダ(・ダイアス・ジャイアシナー)が日本に来ていて。このグループのライブを観てえらく喜んでくれて。なにかあったらいつでも呼んでって言ってくれていたので、デモを送って厚かましいことに歌詞まで書いてもらって。いちばん弱かった曲にボーカルが入ることで、「The Bench」がアルバムのキーになる曲に変わったんです。アルバム全体もポップな感じになったと思いますし。それで「The Bench」を1曲目に持ってきました。これなら色々な人にリーチしやすいですしね。

──その1曲目、ボーカルの次がハクエイ・キムさんのピアノ・ソロで、すごくいいんですが、なかなかサックスが出てこない。サックス奏者としてソロを執って前に出るよりも、全体を俯瞰している感じなんでしょうか?

周りのメンバーがすごすぎて、僕が目立つことの方が難しいんですよ。今回のアルバムを作っていて、自分は作曲が好きなんだなってあらためて気づいたんです。僕はサックス・プレイヤーでもあるけど、何よりも曲を聴いて欲しかった。そのためにはむしろ自分のソロがなくてもいいくらいで。そんな感じで取り組んだアルバムだったので、僕が1曲目の最初でソロをとってもあまり意味がないし、そこにこだわってもしょうがないなと。

──曲を聴いて欲しい、とのことですが、ソングライティングで影響を受けたのは?

カウント・ベイシーじゃないですか、やっぱり。ベイシーのバンドの作/編曲家だったサミー・ネスティコ。あとは、マリア・シュナイダー。サド・ジョーンズ&メル・ルイスオーケストラ。やっぱりビッグ・バンドが多いですね(笑)。今でもビッグ・バンドが好きで、挾間美帆さんが日本でライブをやるとき、たまに僕を呼んでくれたりして。嬉しいですね。

──ちなみに、ベースのマーティ・ホロベック、トロンボーンのジェイムス、ヴォーカルでゲスト参加したメリンダ。この3人がオーストラリア出身ですね。それから本作には参加していないですが、石若駿らとも共演してきたピアニスト/トラックメイカーのアーロン・チュライもオーストラリア人。今や、彼の地のジャズを抜きに日本のジャズは語れないですね。

オーストラリアの人たちは、ジャズを見ている角度が僕たち日本人に近い気がします。僕たちが感じる、ジャズの“かっこいいな”って思う部分と、オーストラリアの人が感じるカッコよさが近いというか。コロナがなかったら今年か来年にはオーストラリアに行くつもりだったんですけど……。絶対盛り上げる自信はあるんですよ。

──今後、共演してみたい人は?

いつか一緒にやりたいドラマーが何人かいて。グレゴリー・ハッチンソンやナシート・ウェイツとトリオでアルバム作れたらいいなあと。彼らが僕の曲をやったらどうなるか? と興味ありますね。あと、本田珠也さんが好きなんで、近いうちに一緒に何かやれたらいいですね。

公式サイト

http://www.akihironishiguchi.com/

サックス奏者/コンポーザー。中学入学と同時にテナーサックスを手にする。18歳より小曽根啓に師事。立命館大学入学後、同大学や甲南大学のビックバンドに所属。2003年に米バークリー音楽学院より奨学金を獲得し同年渡米。在学中には学生選抜ビッグバンドの「Berklee Concert Jazz Orchestra」に所属し、アメリカ各地のラジオ局やジャズフェスティバルに出演。多数の著名プレイヤーと共演する。

卒業後はニューヨークを拠点に自身のグループを率いて活動。その一方で、ジャズやラテン音楽など多様なグループにも参加。また、ミュージカルでの演奏、映像作品やダンスとの即興コラボレーションなども手がけている。2010年3月に活動拠点を東京に移し、同年9月にデビューアルバム『Tre Agrable』を発表。2013年には2作目『PINGO』をリリース。

現在、自己のバンドFOTOSのほか、黒田卓也aTak、大坂昌彦、古谷淳、海野俊輔、ミシェル・レイスなどのグループに参加。2014年にはブルーノート75周年記念ライブのメンバーに抜擢され、日野皓正、山中千尋、ロン・カーター、ジーン・ジャクソンとのグループでブルーノート東京に出演。2016年、デトロイトジャズフェスティバル・ジャズコンペティションで最優秀賞を受賞。翌年、自身のグループで同フェスに出演する。また台湾・台中ジャズフェスティバル、ルクセンブルクLike a jazz Machineなど国際ジャズフェティバルにも出演。国内外のステージで活躍中。