投稿日 : 2020.11.14

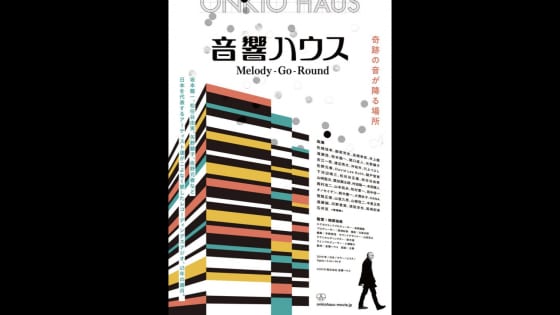

【大貫妙子インタビュー】あのときスタジオで何が起きていたのか─シティポップの総本山「音響ハウス」ドキュメンタリー映画公開

取材・文/村尾泰郎

近年、国内外で再評価が高まるシティポップをはじめ、日本の音楽シーンにおいて重要な役割を果たしたレコーディング・スタジオがある。東京・銀座のビル街にあるスタジオ「音響ハウス」。1974年の創立以来、さまざまなアーティストたちがここで名作を生み出してきた。

“シティポップの総本山” を描く音楽ドキュメンタリー

そんなスタジオの魅力を紹介するドキュメンタリー映画『音響ハウス Melody-Go-Round』が公開された。本作の主題歌を手がけ、出演もしているのが、シティポップ再評価のきっかけになったキーパーソン、大貫妙子だ。

映画には、坂本龍一、佐野元春、松任谷由実、矢野顕子、鈴木慶一など、音響ハウスに縁があるアーティストが登場するが、大貫も音響ハウスを愛したアーティストのひとり。慣れ親しんだ音響ハウスのスタジオのブースで、彼女は音響ハウスとの関係をこんな風に振り返る。

「これまで数々のスタジオでレコーディングしてきましたが、いちばん居心地のよかったのは音響ハウスかもしれません。コマーシャルの仕事もここが多かったし、アルバムのレコーディングとなると、ほぼ毎日通いつめていました」

映画で興味深いのは、彼女が提供した主題歌「Melody-Go-Round」を、高橋幸宏、佐橋佳幸、井上鑑など、豪華メンバーでレコーディングするプロセスが紹介されていること。その様子は、常に様々なアーティストがスタジオを通じて交流を深めていた、という70〜80年代の音響ハウスの活気を偲ばせる。

映画では、坂本がレコーディング中に思いつきでドラムを叩いた、というエピソードを披露するが、それは大貫妙子「色彩都市」(1982年)のレコーディングでのことだった。このときの経緯を大貫本人はこう語る。

「なぜ教授が叩くことになったのかは、よく思い出せないんですけど、教授の方から『俺、叩いちゃおうかな』って言い出したんだと思います。時間かかりましたけど、彼が叩かなかったら、あのノリにはならかったと思いますね。叩いているところ、写真でも撮っとけば良かった(笑)。でも、スマホの時代ではなかったし、いつもカメラ持ち歩いてないですもんね、残念。スタジオはそういうアレンジを、いろいろ試すことのできる、クリエイティブな場所です」

坂本龍一に「曲のイメージ」を伝える方法

スタジオは音を録るだけの場所ではなく、音楽を「創る」場所でもあった。そこで大切なのは、一緒に作品を作る仲間との関係だ。

「坂本さんにアレンジをお願いする時は、メロディとコードを書いた譜面だけ。私の場合、歌詞を書くのは、いつも最後なので。彼の場合、もともと歌詞にはほとんど興味がないんですね。言葉は耳に入ってこないそうです(笑)」

「坂本さんが弾くシンセのパッドの音を決めるときや、曲のイメージを伝えるときは、例えば、『フランス北部にドーヴィルっていう場所があって、そこに長い砂浜がある。明け方の空全体に薄紫の雲がかかって、そこを馬に乗った二人が走っていく……』とか。伝えるのは映画のワンシーンのようなイメージ。そうすると、〈わかった〉って考えてくれるんです。これは絵画で言うと、全体を作る背景のようなもの。それを音で表現してもらうためには、何か共通の感覚がないと難しいけれど、坂本さんはそういうセンスがやはりすごいです。いくつか音を重ねながら出来てきたものを聴いて、『すごい! 風景が見える!』って褒める!」

そうした イメージのやりとりやコミュニケーションの積み重ねが作品を形づくっていく。そして、さらにスタジオワークにおいて大事なことがあるという。

「音楽ってキャッチボールみたいなところがあって、ちゃんとした球を投げれば返してくる球もいい。その連続なんです。投げ返すタイミングも大事だし。悩み始るとだめなんですよね。もしそうなったら『休憩〜!』って、時間を空けて、音楽と関係ない話をしたりして気分を変える。常に “空気” が大事なんです。それを作るのも私の役割なんです。最高のものを持ち帰りたいじゃないですか(笑)」

13歳ボーカリストとの対話

人間関係が奏でる音楽。その魅力は、本作の主題歌「Melody-Go-Round」のレコーディングからも伝わってくる。今回、大貫は歌詞を提供するにあたって、ボーカルを担当した新人シンガー、HANAの取材をするところから始めたという。

「いつもそうしているわけではないですが、レコーディングの時が初対面でしたから。歳も離れているし、彼女のことをわかるために少しインタビューしました。レコーディング時、彼女は13歳でしたから。スタジオに入ったら周りがかなりの年上ばかりで緊張するでしょう、やっぱり。だから彼女が歌うために書いた歌詞は、彼女にとって少しでも身近なものになってくれたら、と思って。彼女が飼っている愛犬の名前を歌詞に入れたりしたんです」

歌詞を通じて気持ちをほぐす、というのは、長年にわたって歌詞に想いを託してきた大貫らしい心配りだ。歌詞を書く時、彼女はどんなことを心がけているのだろう。

「英語はあまり使わない、ということかな。特に大切な場所では使わないようにしています。例えば〈I Love You〉とか、普通、好きな人に英語で気持ちを伝えたりしないですよね。かといって、〈愛しているよ〉だとなんか重い。なので、別の言葉を探っていくわけです。日本語がメロディーに乗りにくいのはわかっているんですけど、日本語は美しいと思っているので、大切にするようにしています」

「豊かな音楽づくり」には時間とお金がかかる…

洋楽に影響を受けながら、そこにどうやって日本語を乗せるのか、というのは、日本のポップスが向き合ってきた大きな問題だ。シティポップと呼ばれた音楽は、サウンドだけではなく、言葉の面でも洗練された感覚が求められていた。そして、そういった音楽が生まれるには、社会状況が大きく影響していた。

「スタジオに集まって、みんなでどんな風にしようか考えながらレコーディングしていく、というのは時間もかかるし、お金もかかります。でも(70〜80年代は)それが許された時代だったんですね。レコードが売れるかどうかなんて関係なかった」

「今の若い子たちも、こういう広くて設備が整ったスタジオを使いたいはずです。バブル全盛の頃を思えば、音楽業界も厳しくなったっと思いますが。そのかわり色々なメディアができたぶん、自宅でもレコーディングが可能になった。でも一度はなくなったLPが、今復活して話題になっているのは何故でしょう。経済と文化はリンクしていて、アメリカだってハリウッド全盛期の頃の音楽は豊かに感じます。こういうスタジオを自由に使える時代に居合わせることができた私たちの世代は、とても幸運だったと思います」

近年シティ・ポップが再評価されているのは、音楽的な魅力に加えて、そこにものづくりの豊かさを感じるからだろう。かつてハリウッドが夢工場と呼ばれたように、スタジオは夢を生み出す場所でもあったのだ。

取材・文/村尾泰郎

『音響ハウス Melody-Go-Round』

11月14日(土)より渋谷ユーロスペースほか全国順次公開

出演:佐橋佳幸、飯尾芳史、高橋幸宏、井上鑑、滝瀬茂、坂本龍一、関口直人、矢野顕子、吉江一男、渡辺秀文、沖祐市、川上つよし、佐野元春、David Lee Roth、綾戸智恵、下河辺晴三、松任谷正隆、松任谷由実、山崎聖次、葉加瀬太郎、村田陽一、本田雅人、西村浩二、山本拓夫、牧村憲一、田中信一、オノ・セイゲン、鈴木慶一、大貫妙子、HANA、笹路正徳、山室久男、山根恒二、中里正男、遠藤誠、河野恵実、須田淳也、尾崎紀身、石井亘 <登場順>

主題歌 「Melody-Go-Round」HANA with 銀音堂

作詞:大貫妙子 作曲:佐橋佳幸

編曲:佐橋佳幸、飯尾芳史 ブラス編曲:村田陽一監督:相原裕美

エグゼクティブプロデューサー:高根護康 プロデューサー:尾崎紀身

撮影:北島元朗 編集:宇野寿信 サウンドデザイナー:山田克之 テクニカルディレクター:新木進 ラインプロデューサー:小瀧陽介

製作:音響ハウス 配給:太秦

2019年 / 日本 / カラー / ビスタ / Digital / 5.1ch / 99分©2019 株式会社 音響ハウス