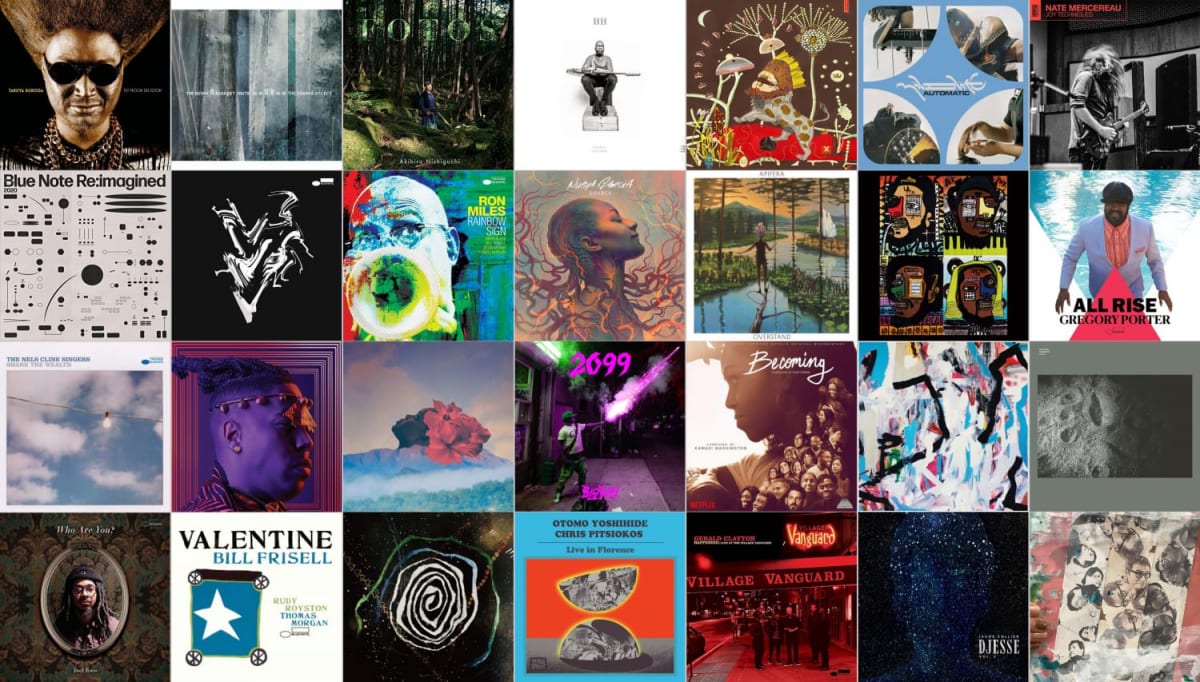

2020年の下半期(7月〜12月)にリリースされた音楽アルバムの中から「ジャズ系」作品に的を絞り、聞き逃せない30作をセレクト。トラディショナルなジャズはもちろん、2020年ならではのコンテンポラリーなスタイルまで対象にした、広義の「ジャズ作品」傑作選。

※五十音順(アーティスト名)で掲載

2020年ジャズアルバム

【上半期ベストは

こちら】

Akihiro Nishiguchi

『FOTOS』

気鋭のサックス奏者の7年ぶりのリーダー作。西口はサックスとフルートを吹き、ジェームス・マコーレー(tb)、ハクエイ・キム(p,key)、マーティ・ホロベック(b)、吉良創太(ds)から成るクインテット編成。ここ数年、西口は8つものグループを掛け持ちしていたそうで、彼の音楽的ヴォキャブラリーの豊富さが堪能できる。

気鋭のサックス奏者の7年ぶりのリーダー作。西口はサックスとフルートを吹き、ジェームス・マコーレー(tb)、ハクエイ・キム(p,key)、マーティ・ホロベック(b)、吉良創太(ds)から成るクインテット編成。ここ数年、西口は8つものグループを掛け持ちしていたそうで、彼の音楽的ヴォキャブラリーの豊富さが堪能できる。

アピフェラ

『Overstand』

アピフェラはストーンズ・スロウからアルバムもリリースしているトラックメイカー/鍵盤奏者のリジョイサーや、ピアニストのニタイ・ハーシュコヴィッツが名を連ねるイスラエルのバンド。基軸はジャズだが、極彩色の電子音も前面に出ている印象。ニタイも電子ピアノやシンセサイザーを弾くのだが、これが実に素晴らしい。アレンジも細部まで練られており、めくるめく音響の快楽を味わうことができる。

アピフェラはストーンズ・スロウからアルバムもリリースしているトラックメイカー/鍵盤奏者のリジョイサーや、ピアニストのニタイ・ハーシュコヴィッツが名を連ねるイスラエルのバンド。基軸はジャズだが、極彩色の電子音も前面に出ている印象。ニタイも電子ピアノやシンセサイザーを弾くのだが、これが実に素晴らしい。アレンジも細部まで練られており、めくるめく音響の快楽を味わうことができる。

エリック・レヴィス

『Slipknots Through a Looking Glass』

エリック・レヴィスはブランフォード・マルサリスのグループのベーシストを務めた才人。ジェイソン・モランやケン・ヴァンダー・マークとフリー・ジャズも共演してきた実績もある。ヘンリー・グライムス、リー・コニッツらへ捧げた曲もあり、オーソドックなジャズから暴走するようなフリー・ジャズまでこなす。年季の入ったベース・プレイはもちろん、音楽的ヴォキャブラリーの豊富さが光っている。

エリック・レヴィスはブランフォード・マルサリスのグループのベーシストを務めた才人。ジェイソン・モランやケン・ヴァンダー・マークとフリー・ジャズも共演してきた実績もある。ヘンリー・グライムス、リー・コニッツらへ捧げた曲もあり、オーソドックなジャズから暴走するようなフリー・ジャズまでこなす。年季の入ったベース・プレイはもちろん、音楽的ヴォキャブラリーの豊富さが光っている。

大友良英&クリス・ピッツィオコス

『Live in Florence』

個人的にはこれは今年下半期のベスト・アルバム。オーネット・コールマンや阿部薫の生まれ変わり!? クリス・ピッツィオコスはそんな風に形容したくなるNYのサックス奏者だ。来日公演ではルインズの吉田達也や白石民夫らと共演し、NYではヒカシューの新作に参加したという。本作は暴風雨のようなノイズ、点描的なグリッチ音を発する大友に対して、クリスはサックスを巧みに操り、持続音や痙攣したようなアドリブを聴かせる。両者の本領が発揮された大傑作。

個人的にはこれは今年下半期のベスト・アルバム。オーネット・コールマンや阿部薫の生まれ変わり!? クリス・ピッツィオコスはそんな風に形容したくなるNYのサックス奏者だ。来日公演ではルインズの吉田達也や白石民夫らと共演し、NYではヒカシューの新作に参加したという。本作は暴風雨のようなノイズ、点描的なグリッチ音を発する大友に対して、クリスはサックスを巧みに操り、持続音や痙攣したようなアドリブを聴かせる。両者の本領が発揮された大傑作。

カマシ・ワシントン

『becoming』

ネットフリックスが制作したミシェル・オバマ元ファースト・レディのドキュメンタリーのサウンドトラック。本作のために書き下ろされた新曲を含めた15曲。ライアン・ポーター、マイルス・モーズリー、リッキー・ワシントンといったカマシの古くからの盟友が参加しており、寛いだ雰囲気が伝わってくる。荘厳なバラードもあり、サックス奏者としての実力を再確認させる一方で、彼のコンポーザーとしての力量もよく分かる作品だ。

ネットフリックスが制作したミシェル・オバマ元ファースト・レディのドキュメンタリーのサウンドトラック。本作のために書き下ろされた新曲を含めた15曲。ライアン・ポーター、マイルス・モーズリー、リッキー・ワシントンといったカマシの古くからの盟友が参加しており、寛いだ雰囲気が伝わってくる。荘厳なバラードもあり、サックス奏者としての実力を再確認させる一方で、彼のコンポーザーとしての力量もよく分かる作品だ。

クリスチャン・スコット

『Axiom』

昨年のスタジオ盤が各所で高評価を得たニューオリンズ出身のトランぺッターのライヴ盤。自在に音色を使い分け、時にはアグレッシヴに、時には静謐に、抑揚のある演奏を繰り広げるソロが秀逸。もちろん、脇を固めるプレイヤーもいい仕事ぶり。ライヴ盤だが隅々まで構築されたような雰囲気もある。マイルス・デイヴィスもカヴァーしたデヴィッド・クロスビー「グィネヴィア」を収録しているが、これが実に妙味。

昨年のスタジオ盤が各所で高評価を得たニューオリンズ出身のトランぺッターのライヴ盤。自在に音色を使い分け、時にはアグレッシヴに、時には静謐に、抑揚のある演奏を繰り広げるソロが秀逸。もちろん、脇を固めるプレイヤーもいい仕事ぶり。ライヴ盤だが隅々まで構築されたような雰囲気もある。マイルス・デイヴィスもカヴァーしたデヴィッド・クロスビー「グィネヴィア」を収録しているが、これが実に妙味。

グレゴリー・ポーター

『All Rise』

過去2回連続してグラミー賞を受賞したヴォーカリストのフル・アルバム。前作はナット・キング・コールへのトリビュート盤だったが、本作は全曲が書下ろし。ブルース、ソウル、R&B、ゴスペルなどの滋養を吸収したサウンドは、レイ・チャールズやジョン・レジェンドといったミュージシャンにも相通じる。また、柔らかでふくよかな歌声はますます迫力と存在感を増しており、細かなニュアンスを曲によって自在に歌い分けている。ロンドン交響楽団のフル・オーケストラとの共演曲もあり。

過去2回連続してグラミー賞を受賞したヴォーカリストのフル・アルバム。前作はナット・キング・コールへのトリビュート盤だったが、本作は全曲が書下ろし。ブルース、ソウル、R&B、ゴスペルなどの滋養を吸収したサウンドは、レイ・チャールズやジョン・レジェンドといったミュージシャンにも相通じる。また、柔らかでふくよかな歌声はますます迫力と存在感を増しており、細かなニュアンスを曲によって自在に歌い分けている。ロンドン交響楽団のフル・オーケストラとの共演曲もあり。

黒田卓也

『fly moon die soon』

MISIAやJUJUとも共演しており、USブルーノ―ト初の日本人アーティストとしてメジャー・デビューしたトランペッターのアルバム。制作に2年をかけ、エンジニアと二人三脚でスタジオにこもり、細部まで構築されたアルバムに仕上がっている。黒田はビート・メイクにもがっつり関わり、トランペッターとしては「短くても意味のあるソロ」を目指したそう。全体を統合するアーティストとしての黒田の実像が浮かびあがる作品だ。

MISIAやJUJUとも共演しており、USブルーノ―ト初の日本人アーティストとしてメジャー・デビューしたトランペッターのアルバム。制作に2年をかけ、エンジニアと二人三脚でスタジオにこもり、細部まで構築されたアルバムに仕上がっている。黒田はビート・メイクにもがっつり関わり、トランペッターとしては「短くても意味のあるソロ」を目指したそう。全体を統合するアーティストとしての黒田の実像が浮かびあがる作品だ。

ザラ・マクファーレン

『Songs Of An Unknown Tongue』

ジャイルズ・ピーターソンのレーベルからリリースされた、ナイジェリア出身の女性ヴォーカリストのアルバム。レゲエやカリプソの要素を含み、エレクトリックな意匠を施した折衷的なサウンドは“ごった煮”そのもの。なお、ザラは無償で音楽教育を提供するトゥモローズ・ウォリアーズ出身。昨今この機関から多くの良盤がリリースされているが、本作もそのひとつ。つまりは今俄に注目されている南ロンドンのシーンの充実ぶりを示す一枚だ。

ジャイルズ・ピーターソンのレーベルからリリースされた、ナイジェリア出身の女性ヴォーカリストのアルバム。レゲエやカリプソの要素を含み、エレクトリックな意匠を施した折衷的なサウンドは“ごった煮”そのもの。なお、ザラは無償で音楽教育を提供するトゥモローズ・ウォリアーズ出身。昨今この機関から多くの良盤がリリースされているが、本作もそのひとつ。つまりは今俄に注目されている南ロンドンのシーンの充実ぶりを示す一枚だ。

ティム・バーン&ナシート・ウェイツ

『Coanda Effect』

剛胆な力技を得意とするベテランのサックス奏者ティム・バーン、ジェイソン・モランとの共演で高評価を得たドラマーのナシート・ウェイツと共演したデュオ・アルバム。全2曲、1曲目が39分という特異な構成だが、演奏は一瞬たりとも弛緩する瞬間がなく、常に張りつめた空気が漂う。聴き手の集中力が試される作品だが、虚心坦懐に耳を傾ければ、そのフリーキーで面妖なサウンドがクセになることは間違いない。

剛胆な力技を得意とするベテランのサックス奏者ティム・バーン、ジェイソン・モランとの共演で高評価を得たドラマーのナシート・ウェイツと共演したデュオ・アルバム。全2曲、1曲目が39分という特異な構成だが、演奏は一瞬たりとも弛緩する瞬間がなく、常に張りつめた空気が漂う。聴き手の集中力が試される作品だが、虚心坦懐に耳を傾ければ、そのフリーキーで面妖なサウンドがクセになることは間違いない。

ジャマエル・ディーン

『Black Space Tapes / Oblivion』

カマシ・ワシントンやサンダーキャットとも共演歴のある弱冠20歳のピアニストの、ストーンズ・スロウからのアルバム。カルロス・ニーニョと共同で制作され、スペイシーで浮遊感あふれる音像が構築されている。現代版スピリチュアル・ジャズといった趣もあり、全盛期のファラオ・サンダースやサン・ラ、アリス・コルトレーンの向こうを張るようなサウンドが展開される。

カマシ・ワシントンやサンダーキャットとも共演歴のある弱冠20歳のピアニストの、ストーンズ・スロウからのアルバム。カルロス・ニーニョと共同で制作され、スペイシーで浮遊感あふれる音像が構築されている。現代版スピリチュアル・ジャズといった趣もあり、全盛期のファラオ・サンダースやサン・ラ、アリス・コルトレーンの向こうを張るようなサウンドが展開される。

ジェイコブ・コリア―

『DJ esse Vol.3』

コンセプチュアルな3部作の棹尾を飾るのは、前々作、前作に較べて、エレクトロニックでダイナミックな感触の作品。様々な楽器や歌が次々に飛び出してくる“おもちゃ箱”系のサウンド好きはたまらない乱脈なアルバムだ。尋常ではない疾走感の演奏や多声コーラスも健在で、スラップスティックな展開はやみつきになること必至。ジャズのカテゴリーに括るか迷うほど、オーセンティックでポップな手触りがある。

コンセプチュアルな3部作の棹尾を飾るのは、前々作、前作に較べて、エレクトロニックでダイナミックな感触の作品。様々な楽器や歌が次々に飛び出してくる“おもちゃ箱”系のサウンド好きはたまらない乱脈なアルバムだ。尋常ではない疾走感の演奏や多声コーラスも健在で、スラップスティックな展開はやみつきになること必至。ジャズのカテゴリーに括るか迷うほど、オーセンティックでポップな手触りがある。

ジェラルド・クレイトン

『Happening: Live At The Village Vanguard』

作曲家の父とサックス奏者の叔父の元で育ったピアニストの、ブルーノ―トからのアルバム。基本的なジャズのマナーを早くから習得してきたジャズ・エリートらしいプレイは既に安定しているが、時折フリー寄りに突っ走り、跳躍を繰り返す瞬間が面白い。ローガン・リチャードソン(as)、ウォルター・スミス3世(ts)らの妙技も耳を惹くが、キーパーソンは曲中に亀裂を入れるマーカス・ギルモアのドラムだろう。

作曲家の父とサックス奏者の叔父の元で育ったピアニストの、ブルーノ―トからのアルバム。基本的なジャズのマナーを早くから習得してきたジャズ・エリートらしいプレイは既に安定しているが、時折フリー寄りに突っ走り、跳躍を繰り返す瞬間が面白い。ローガン・リチャードソン(as)、ウォルター・スミス3世(ts)らの妙技も耳を惹くが、キーパーソンは曲中に亀裂を入れるマーカス・ギルモアのドラムだろう。

ジョエル・ロス

『Who Are You?』

恐ろしいほどのテクニックを誇る弱冠24歳のヴィブラフォン奏者の2作目で、1作目はブルーノ―トからリリースされ話題を呼んだ。来日公演も盛況だったが、その勢いが本作にも反映されている印象。本作はMJQにも通じる室内楽風からオーソドックスなビバップまで自在にこなす。マカヤ・マクレイヴン、ウォルター・スミス3世らのアルバムに参加したことで得たスキルも還元されているのだろう。

恐ろしいほどのテクニックを誇る弱冠24歳のヴィブラフォン奏者の2作目で、1作目はブルーノ―トからリリースされ話題を呼んだ。来日公演も盛況だったが、その勢いが本作にも反映されている印象。本作はMJQにも通じる室内楽風からオーソドックスなビバップまで自在にこなす。マカヤ・マクレイヴン、ウォルター・スミス3世らのアルバムに参加したことで得たスキルも還元されているのだろう。

ディナー・パーティー

『Dinner Party』

テラス・マーティン、ロバート・グラスパー、9thワンダー、カマシ・ワシントンによるカルテットのアルバム。アルバムのキモとなっているのは、ジェイ・Zやエリカ・バドゥのプロデューサーも務めた9thによるステディでストイックなビート。ジャズやヒップホップ畑のスーパー・バンドとも言える彼らの作品だが、安易な企画ものと侮るなかれ。この作風ならもしストーンズ・スロウからリリースされていても納得するだろう。

テラス・マーティン、ロバート・グラスパー、9thワンダー、カマシ・ワシントンによるカルテットのアルバム。アルバムのキモとなっているのは、ジェイ・Zやエリカ・バドゥのプロデューサーも務めた9thによるステディでストイックなビート。ジャズやヒップホップ畑のスーパー・バンドとも言える彼らの作品だが、安易な企画ものと侮るなかれ。この作風ならもしストーンズ・スロウからリリースされていても納得するだろう。

デリック・ホッジ

『Color Of Noize』

ロバート・グラスパー・エクスペリメントなどに参加したベーシストの3作目。クールで理知的で抑制の効いたサウンドスケープは美麗だが、ジャスティン・タイソンとマイク・ミッチェルのツイン・ドラムは思っていた以上にアグレッシヴでパンチがある。抑揚や緩急を意識しただろうサウンド・メイクはこの人ならではで、アンサンブルの妙にも傾聴すべき。マイルス・デイヴィス「フォール」のカヴァーも堂に入っている。

ロバート・グラスパー・エクスペリメントなどに参加したベーシストの3作目。クールで理知的で抑制の効いたサウンドスケープは美麗だが、ジャスティン・タイソンとマイク・ミッチェルのツイン・ドラムは思っていた以上にアグレッシヴでパンチがある。抑揚や緩急を意識しただろうサウンド・メイクはこの人ならではで、アンサンブルの妙にも傾聴すべき。マイルス・デイヴィス「フォール」のカヴァーも堂に入っている。

Tokyo Zawinul Bach・Reunion

『20th anniversary Live』

鍵盤奏者の坪口昌恭がジョー・ザヴィヌルやウェザー・リポートからの影響を消化したユニットのライヴ盤。五十嵐一正(tp)、菊地成孔(ss,ts)という結成時のメンバーとのリユニオン編成だが、エレクトリック・マイルスの影もちらつくサウンドは、透明で透徹した響き。スタイリッシュな音使いが隅々まで行き渡っており、坪口ものびのびとキーボードやピアノを弾いている。菊地成孔も縦横無尽に吹きまくる。

鍵盤奏者の坪口昌恭がジョー・ザヴィヌルやウェザー・リポートからの影響を消化したユニットのライヴ盤。五十嵐一正(tp)、菊地成孔(ss,ts)という結成時のメンバーとのリユニオン編成だが、エレクトリック・マイルスの影もちらつくサウンドは、透明で透徹した響き。スタイリッシュな音使いが隅々まで行き渡っており、坪口ものびのびとキーボードやピアノを弾いている。菊地成孔も縦横無尽に吹きまくる。

ヌバイア・ガルシア

『Source』

ヌバイア・ガルシアはジャイルズ・ピーターソンのレーベル、ブラウンズウッド発のコンピレーションに参加しフックアップされた才媛。レゲエ、アフロビート、クンビア、カリプソなど、多種多様の音楽性が混交された音楽性は実に懐が深く、いかにも移民の多い英国産ならではのジャズとなっている。さらに感嘆すべきは、彼女のサックス。艶っぽく妖しげでどこか官能的な風情のプレイは昨今のサックス奏者の中でも頭ひとつ抜けている感触。

ヌバイア・ガルシアはジャイルズ・ピーターソンのレーベル、ブラウンズウッド発のコンピレーションに参加しフックアップされた才媛。レゲエ、アフロビート、クンビア、カリプソなど、多種多様の音楽性が混交された音楽性は実に懐が深く、いかにも移民の多い英国産ならではのジャズとなっている。さらに感嘆すべきは、彼女のサックス。艶っぽく妖しげでどこか官能的な風情のプレイは昨今のサックス奏者の中でも頭ひとつ抜けている感触。

ネイト・マーセロー

『Joy Techniques』

シーラ・Eのギタリストとしてキャリアを開始し、ジェイ・Zやライとも共演してきたLAの才人が、様々なエフェクトを駆使して創り上げたサイケデリックな音絵巻。ネイトは本作でパット・メセニーも使用していたGR-300というギター・シンセを使用。人力ドラムンベースの上でテラス・マーティンがサックスを吹くタイトル曲など、キャッチーな曲が挿まれるのもいい。現代版ジミ・ヘンドリクスとでも呼びたいサウンドだ。

シーラ・Eのギタリストとしてキャリアを開始し、ジェイ・Zやライとも共演してきたLAの才人が、様々なエフェクトを駆使して創り上げたサイケデリックな音絵巻。ネイトは本作でパット・メセニーも使用していたGR-300というギター・シンセを使用。人力ドラムンベースの上でテラス・マーティンがサックスを吹くタイトル曲など、キャッチーな曲が挿まれるのもいい。現代版ジミ・ヘンドリクスとでも呼びたいサウンドだ。

ネルス・クライン・シンガーズ

『Share The Wealth』

かつては前衛畑のギタリストという印象の強かったネルスだが、昨今はウィルコのメンバーとして活躍中、また、公私に渡るパートナーであるチボ・マットの本田ゆかとのユニット=CUPでアルバムをリリースしている。本作はジャム・バンド・フォロワーにはお馴染みのサックス奏者のスケーリック、ブラジルの打楽器奏者のシロ・バプティスタなどが参加し、これまで以上にフリーキーで混沌とした音の渦を作り上げている。

かつては前衛畑のギタリストという印象の強かったネルスだが、昨今はウィルコのメンバーとして活躍中、また、公私に渡るパートナーであるチボ・マットの本田ゆかとのユニット=CUPでアルバムをリリースしている。本作はジャム・バンド・フォロワーにはお馴染みのサックス奏者のスケーリック、ブラジルの打楽器奏者のシロ・バプティスタなどが参加し、これまで以上にフリーキーで混沌とした音の渦を作り上げている。

BIG YUKI

『2099』

カマシ・ワシントンのツアーにも帯同した邦人鍵盤奏者の5曲入り。ジャズとヒップホップとクラブ・ミュージックを包含するサウンドはこれまで通りだが、ラップやヴォーカルがフィーチャーされることで親しみやすさが増した。その一方で、ラジオでかかった時に埋もれないような音圧があり、ぱっと聴きのインパクトはかなりのもの。彼が住むNYの喧騒を想わせるような、混沌とした空気も入り込んでいる印象だ。

カマシ・ワシントンのツアーにも帯同した邦人鍵盤奏者の5曲入り。ジャズとヒップホップとクラブ・ミュージックを包含するサウンドはこれまで通りだが、ラップやヴォーカルがフィーチャーされることで親しみやすさが増した。その一方で、ラジオでかかった時に埋もれないような音圧があり、ぱっと聴きのインパクトはかなりのもの。彼が住むNYの喧騒を想わせるような、混沌とした空気も入り込んでいる印象だ。

ビル・フリゼール

『Valentine』

かつてジョン・ゾーンらとノイジーな即興をやる一方で、ジョン・レノンのカヴァー集を出したり、バスター・キートンの映画に音楽をつける等々、フリゼールは捉えどころのないギタリストだ。だが、そのプレイは音色を聴けば一発で彼のものだと分かる。トーマス・モーガン(b)、ルディ・ロイストン(ds)と吹き込んだ本作は、昨今続くアメリカーナ路線を踏襲しつつも、この3人ならではの息の合ったプレイを聴かせる。

かつてジョン・ゾーンらとノイジーな即興をやる一方で、ジョン・レノンのカヴァー集を出したり、バスター・キートンの映画に音楽をつける等々、フリゼールは捉えどころのないギタリストだ。だが、そのプレイは音色を聴けば一発で彼のものだと分かる。トーマス・モーガン(b)、ルディ・ロイストン(ds)と吹き込んだ本作は、昨今続くアメリカーナ路線を踏襲しつつも、この3人ならではの息の合ったプレイを聴かせる。

ブッチャー・ブラウン

『#KingButch』

ブッチャー・ブラウンは、ここ数年カマシ・ワシントンやギャラクティックらと同じステージに立つことの多いバンド。フェラ・クティへのトリビュート作品をリリースしたこともある彼らの最新作は、ファットなボトムが特徴的なジャズ・ファンクが基調。ヴォーカリストやラッパーをフィーチャーした曲や、管楽器がアドリブを取る局面もあるが、最終的にはグルーヴの魅力や魔力を魅せつけられるアルバムとなっている。

ブッチャー・ブラウンは、ここ数年カマシ・ワシントンやギャラクティックらと同じステージに立つことの多いバンド。フェラ・クティへのトリビュート作品をリリースしたこともある彼らの最新作は、ファットなボトムが特徴的なジャズ・ファンクが基調。ヴォーカリストやラッパーをフィーチャーした曲や、管楽器がアドリブを取る局面もあるが、最終的にはグルーヴの魅力や魔力を魅せつけられるアルバムとなっている。

ベン・ウェンデル

『High Heart』

ジャム・バンドのニーボディのメンバーであるサックス奏者のアルバムには、ジェラルド・クレイトンとシャイ・マエストロという実力派鍵盤奏者のふたりが参加。その他のメンバーも実力派揃いで、丁々発止のインタープレイが展開される。まさにコンテンポラリー・ジャズのお手本とでも言うべき一枚。鍵を握るのは要所で個性的なヴォイスを聴かせるマイケル・マヨの個性的なヴォイスだろう。

ジャム・バンドのニーボディのメンバーであるサックス奏者のアルバムには、ジェラルド・クレイトンとシャイ・マエストロという実力派鍵盤奏者のふたりが参加。その他のメンバーも実力派揃いで、丁々発止のインタープレイが展開される。まさにコンテンポラリー・ジャズのお手本とでも言うべき一枚。鍵を握るのは要所で個性的なヴォイスを聴かせるマイケル・マヨの個性的なヴォイスだろう。

マイルドライフ

『Automatic』

昨今、ハイエイタス・カイヨーテの活躍によってオーストラリアの音楽シーンがクローズアップされているが、このメルボルン出身の4人組も鮮烈なサウンドで迫る。ジャズとエレクトロニック・ミュージックの両方に股をかけ、ジャイルス・ピーターソンにも絶賛された。シンプルでミニマムなサウンドはまるでCANとクラフトワークが合体したような感触もある。6曲で41分を収録しており、長尺のセッションも魅惑的。

昨今、ハイエイタス・カイヨーテの活躍によってオーストラリアの音楽シーンがクローズアップされているが、このメルボルン出身の4人組も鮮烈なサウンドで迫る。ジャズとエレクトロニック・ミュージックの両方に股をかけ、ジャイルス・ピーターソンにも絶賛された。シンプルでミニマムなサウンドはまるでCANとクラフトワークが合体したような感触もある。6曲で41分を収録しており、長尺のセッションも魅惑的。

山本達久

『Ashiato』

UA、山本精一、青葉市子、カヒミ・カリィらのレコーディングやライヴに参加してきた実力派ドラマーのアルバム。約20分と約17分の曲から成り、石橋英子や須藤明が参加。日常の具体音を紛れ込ませたアンビエント的な世界を軸としながら、フリー・ジャズ的なフィーリングも随所で聴かせる。決してつっときやすい音楽ではないが、集中して演奏と向きあえば、静謐な中に潜むパッションが見えてくるはず。

UA、山本精一、青葉市子、カヒミ・カリィらのレコーディングやライヴに参加してきた実力派ドラマーのアルバム。約20分と約17分の曲から成り、石橋英子や須藤明が参加。日常の具体音を紛れ込ませたアンビエント的な世界を軸としながら、フリー・ジャズ的なフィーリングも随所で聴かせる。決してつっときやすい音楽ではないが、集中して演奏と向きあえば、静謐な中に潜むパッションが見えてくるはず。

リオーネル・ルエケ

『HH』

西アフリカのペナン出身のギタリストの最新作は、ルエケの才能をいち早く見出しフックアップした恩人、ハービー・ハンコックのカヴァー集。アコースティックな音色で7弦ギターを操り、本人による歌やエフェクトも交えた完全な独演。ジャズやファンクはもちろん、親指ピアノのような音色の曲もあり、企画モノ的な安直さは皆無。「ロック・イット」のカヴァーを初め、独創的な演奏が並んでおり、一筋縄ではいかないアルバムだ。

西アフリカのペナン出身のギタリストの最新作は、ルエケの才能をいち早く見出しフックアップした恩人、ハービー・ハンコックのカヴァー集。アコースティックな音色で7弦ギターを操り、本人による歌やエフェクトも交えた完全な独演。ジャズやファンクはもちろん、親指ピアノのような音色の曲もあり、企画モノ的な安直さは皆無。「ロック・イット」のカヴァーを初め、独創的な演奏が並んでおり、一筋縄ではいかないアルバムだ。

ロブ・マズレク・エクスプローディング・オーケストラ

『Dimensional Stardust』

ポスト・ロックの旗手と称されるトータスのメンバーであり、シカゴの音楽シーンを長らく支え続けてきたトランペット/コルネット奏者のソロ作。基軸となるのはアヴァンギャルドなジャズだが弦楽器が彩りを添えており、インディー・クラシックに近い趣もがある。ジェフ・パーカー、チャド・テイラーなどポスト・ロック人脈のプレイヤーはもちろん、ヴィブラフォン奏者のジョエル・ロスも参加。実力派の豪華共演である。

ポスト・ロックの旗手と称されるトータスのメンバーであり、シカゴの音楽シーンを長らく支え続けてきたトランペット/コルネット奏者のソロ作。基軸となるのはアヴァンギャルドなジャズだが弦楽器が彩りを添えており、インディー・クラシックに近い趣もがある。ジェフ・パーカー、チャド・テイラーなどポスト・ロック人脈のプレイヤーはもちろん、ヴィブラフォン奏者のジョエル・ロスも参加。実力派の豪華共演である。

ロン・マイルス

『Rainbow Sign』

ビックス・バイダーベックやキング・オリヴァーに影響を受けたコルネット奏者が、ビル・フリゼール、ブライアン・ブレイド、トーマス・モ-ガン、ジェイソン・モランと共演したアルバム。すべてロンによるオリジナルだが、フォークやカントリーのニュアンスもさりげなく導入。昨今のフリゼールのソロと共通するアメリカーナ路線と通じる部分もあり。ドン・チェリーを連想させるロンのアドリブが冴えまくっている。

ビックス・バイダーベックやキング・オリヴァーに影響を受けたコルネット奏者が、ビル・フリゼール、ブライアン・ブレイド、トーマス・モ-ガン、ジェイソン・モランと共演したアルバム。すべてロンによるオリジナルだが、フォークやカントリーのニュアンスもさりげなく導入。昨今のフリゼールのソロと共通するアメリカーナ路線と通じる部分もあり。ドン・チェリーを連想させるロンのアドリブが冴えまくっている。

Various Artists

『Blue Note Re:imagined』

UKの若手ミュージシャンによる2枚組のブルーノ―ト・トリビュート。ジョルジャ・スミス、ジョーダン・ラカイ、ヤスミン・レイシーといったネオ・ソウル系のヴォーカリストが美声を聴かせるだけで既にお腹いっぱい。だがそれに加えて、エズラ・コレクィブやヌバイア・ガルシアが、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、ボビー・ハッチャーソンのリメイクに挑戦しており、現代の英国流のジャズの見本市のような様相を呈している。

UKの若手ミュージシャンによる2枚組のブルーノ―ト・トリビュート。ジョルジャ・スミス、ジョーダン・ラカイ、ヤスミン・レイシーといったネオ・ソウル系のヴォーカリストが美声を聴かせるだけで既にお腹いっぱい。だがそれに加えて、エズラ・コレクィブやヌバイア・ガルシアが、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、ボビー・ハッチャーソンのリメイクに挑戦しており、現代の英国流のジャズの見本市のような様相を呈している。

関連記事

【2020年ジャズアルバム

上半期のベストは

こちら】