投稿日 : 2021.01.18

【ビル・エヴァンス】ベースとのデュオで綴った喪失と悲しみの記録──ライブ盤で聴くモントルー Vol.28

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

ビル・エヴァンスがモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演したのは計4回。うち3回までがオフィシャル・ライブ・アルバムとして発表されている。最も有名なのは「お城のエヴァンス」として知られる1回目の『モントゥルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス』で、このアルバムがモントルーをミュージシャン、ジャズ・ファン双方にとっての「聖地」とした。そのアルバムと続く『モントルーⅡ』の陰に隠れた格好になっているのが『モントルーⅢ』だ。しかし、このアルバムもまた静かなエモーションを湛えた名盤である。前2作とはひと味異なる繊細で切ない演奏の背後には、ある悲劇があった。

モントルーにみたび出演したエヴァンス

ソロからビッグ・バンドまであらゆる編成での録音を残したビル・エヴァンスだが、デュオでのレコーディングは多くはなかった。彼がデュオの対手に選んだミュージシャンは4人のみ、すなわち、ギターのジム・ホール、ベースのエディ・ゴメス、ボーカルのトニー・ベネット、そして自分自身である。自分とのデュオというのは、彼が3度にわたって挑んだ一人多重録音のことで、厳密にいえば、そのうち純粋なデュオ作と呼べるのは二重録音で1枚を通した『続・自己との対話』のみである。『自己との対話』はほぼ全編が、『ニュー・カンヴァセーションズ』は一部が三重録音、つまり3台のピアノを重ねた「トリオ作」だった。ちなみに、ジム・ホール、エディ・ゴメス、トニー・ベネットとはそれぞれ2枚ずつデュオ・アルバムを録音している。

と、いくぶんマニアめいた書き口になったが、マニアでない人にもよく知られているのがジム・ホールとの1枚目のデュオ『アンダーカレント』で、逆に言えば、それ以外のアルバムは、名作ぞろいのエヴァンスの作品群にあって一般的にはそれほど有名とは言えない。しかし、エヴァンスがデュオというフォーマットに最も意欲的に臨んだのは、エディ・ゴメスとのアルバムだった。それがスタジオ作の『インチュイション』と、その発売ツアーの一環としてみたび出演したモントルー・ジャズ・フェスティバルの記録『モントルーⅢ』である。

2人でさえ思いもしなかった次元に

レギュラー・トリオで7年間にわたってともに活動していたゴメスとあえてデュオ・アルバムを録音したのは、同じくトリオのドラマーだったマーティ・モレルがツアー生活に疲れ果ててバンドを脱退したからである。しかし、エヴァンスは新しいドラマーを入れずに、デュオでツアーを続けることを選んだ。

50年代末に結成したいわゆるファースト・トリオで、ピアノ・トリオにおけるインタープレイ、すなわちピアノ、ベース、ドラムの3楽器が対等にわたりあうスタイルを確立したと言われるビル・エヴァンスだが、彼は生前「インタープレイのほとんどはピアノとベースの間で行われる」と語っていた。だからこそ、ファースト・トリオのベーシスト、スコット・ラファロの突然の交通事故死はエヴァンスにとって想像を絶する痛手だったのだし、それ以降彼が「次のラファロ」を求め続けたのも、あの奇跡のようなインタープレイが忘れられなかったからだ。

ピアノとベースのデュオ作は、その意味でエヴァンスにとってのインタープレイの原点のようなものであり、彼の共演歴において結果的に一番長いつきあいとなったゴメスは、その相手として最もふさわしいプレイヤーだった。その試みが成功であったことは、後期エヴァンスを支えたマネージャー、ヘレン・キーンの発言が物語っている。

「ビルとエディのデュエット・アルバムを録音するには、これ以上のパーフェクトなタイミングはありませんでした。彼らはもう7年間もいっしょに演奏してきました。そしてはじめて2人だけでツアーに出て、毎晩のように演奏しながら、2人でさえ思いもしなかった次元に到達していたのです」(『ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄』中山康樹)

喪失を表現した儚く切ない名盤

そうして、2人が残した2枚のアルバムは、トリオ作とは異なる繊細で静かな美しさを湛えた素晴らしい作品となった。音像の豊かさという点ではスタジオ作である『インチュイション』が優るが、ジャズという音楽の、そしてあえて言えば人生の儚さのようなものを表現してみせた『モントルーⅢ』は、過去2枚のモントルーのライブ作に勝るとも劣らない名盤であると思う。

人生の儚さ、などと大げさなことを言うのは、このアルバムの背後に一つの死があったからである。エヴァンスと12年の間連れ添った事実上の伴侶、エレインが地下鉄に飛び込んで自殺したのは1973年。原因はエヴァンスの新しい恋だった。彼はその翌年にレコーディングした『インチュイション』の最後に、エレインが好きだった「ハイ・リリ、ハイ・ロウ」を「for Ellain」という副題つきで収録した。数あるエヴァンスの名演の中でもトップ・クラスと評価されている曲の一つである。

その喪失感のようなものは、『モントルーⅢ』にさらに濃厚に漂っているように感じられる。エヴァンスのレパートリーである「エルザ」から始まるステージは、モダン・ジャズ・カルテットの名作『ジャンゴ』収録のジョン・ルイス作「ミラノ」「ジャンゴ」、ブラジル人作曲家フランシス・ハイムの哀切な「ミンハ(オール・マイン)」、コール・ポーターの「アイ・ラヴ・ユー」へと流れ、アンコールのミッシェル・ルグランの短い「ザ・サマー・ノウズ」で閉じる。合間に比較的ハッピーな曲も演奏されるが、トータルな印象は沈鬱で、寂しく、そしてあまりに美しい。エレインの自殺からすでに2年が経っていたが、一度は深く愛した女の死がもたらした空白が2年で埋まるはずもない。その空白を表現するフォーマットとしてデュオという編成は最適で、結果、儚く切ない名盤が残された。

僕たちはまた会えるだろう

ビル・エヴァンスの人生を評して「彼の死は歴史上一番時間をかけた自殺だった」と言ったのは、エヴァンスの友人だった作家ジーン・リースである。持病の肝炎を悪化させた長年のドラッグ癖と、いつ終わるとも知れないツアー生活。それはエヴァンスが自ら選んだ人生だったのだし、その結果として彼は51年という短い生涯を終えたのだ、と。

彼が死の観念に最初に捉われたのは、おそらくスコット・ラファロの死に面したときだったが、それがより現実的なものとして感じられるようになったのは、エレインの死によってだっただろう。彼はその後まるで自分を罰するかのように再びドラッグを常用するようになり、肝臓を絶望的に悪化させる。そう考えれば、『インチュイション』と『モントルーⅢ』の2枚は、ビル・エヴァンスの死への道行きの出発点となったアルバムであったと言えるかもしれない。その歩みを加速させたのが、彼の最大の理解者であった兄の自殺だった。音楽教師であった兄ハリー・エヴァンスが拳銃で自死したのは1979年4月である。

「最初はスコット・ラファロ、そしてエレイン、そして今やハリー。悲劇が彼を追い回した。この最後の一撃が残っていた気力をすべて奪い去り、彼の精神は遂に壊れてしまった。自分の音楽の奥深くにしか慰めはなかった」(『ビル・エヴァンス──ジャズ・ピアニストの肖像』ピーター・ペッティンガー)

ビル・エヴァンスの命は、結局そこから1年半しかもたなかった。死の前年に録音した最後のスタジオ・アルバムに彼は『ウィ・ウィル・ミート・アゲイン』と名づけている。僕たちはまた会えるだろう──。「僕たち」が誰を意味するのか、いまや確かめる術はない。

50年代と60年代をまたぐ数年の間に、マイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』に参加し、「リヴァーサイド4部作」として知られる歴史的名盤を残したことによって、ビル・エヴァンスの名声は今日までその時代に集中している。しかし、愛する者たちの死の影に寄り添うようにして、肉体をすり減らしながら音楽を紡ぎ続けた晩年のビル・エヴァンスこそあらためて聴かれるべきであると思う。最後の3部作と言うべき、『アイ・ウィル・セイ・グッドバイ』『ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング』『ウィ・ウィル・ミート・アゲイン』の美しさと悲しさに触れずして、ビル・エヴァンスの音楽を知ることはできない。

〈参考文献〉『ビル・エヴァンス──ジャズ・ピアニストの肖像』ピーター・ペッティンガー著/相川京子訳(水声社)、『ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄』中山康樹(河出書房新社)

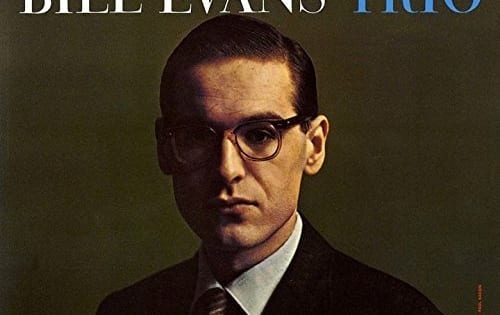

『モントルーⅢ』

ビル・エヴァンス

■1.Elsa 2.Milano 3.Venutian Rhythm Dance 4.Django 5.Minha(All Mine) 6.Driftin’ 7.I Love You 8.The Summer Knows

■Bill Evans(p,ep)、Eddie Gomez(b)

■第9回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1975年7月20日