投稿日 : 2021.04.06 更新日 : 2021.09.07

興行の「モダン化」を志した任侠界の顔役【ヒップの誕生】Vol.23

文/二階堂尚

MENU

日本のジャズのモダン化を推し進めたのは、守安祥太郎、秋吉敏子、渡辺貞夫といったミュージシャンたちだった。同じく芸能プロダクションのモダン化を実現したのは、戦後のジャズ・シーンから出発して渡辺プロを立ち上げた渡辺晋である。では、芸能ビジネスの柱の1つである「興行」のモダン化を成し遂げたのは誰だったのか──。音楽界や芸能界ではなく任侠界のある傑物が目指した近代ビジネスとしての興行。今では歴史のひとコマとなったその「志」に迫る。

初代が切り拓いた興行への道

戦後の興行の歴史を紐解いていくと、頻繁に永田貞雄の名を目にすることになる。永田が戦後興行界のドンと呼ばれる地位を築くことができた理由の一つは、山口組と密接な関係があったことだが、永田が山口組の威光を頼りにして興行界をのし上がっていったというのは事実と異なる。永田に近づいていったのは山口組の方からだった。

山口組の創設者である山口春吉が興行の世界と関わりをもつようになったのは、大正11年(1922年)頃のことである。神戸の新開地で劇場を経営していた市議会議員の福森庄太郎との知遇を得たことで、春吉は興行界への足掛かりを得たのだった。福森は新開地の親分として知られたヤクザである。当時は、そのような「親分議員」が全国に多数いた。

当時の興行の花形といえば浪曲であった。春吉から23歳の若さで山口組を継いだ実子・登は、浪曲興行に本格的に取り組むために東京の永田貞雄のもとを訪れ、親交を結んだ。永田は浪曲界のスターであった天中軒雲月の弟子であり、その頃は自ら興行を手がけるようになっていた。永田の力を得て山口組二代目・登が初めて成功させた興業が、神戸の湊川で開催された「東西浪曲一流大会」だった。そのイベントを取り仕切ったのが、山口組興行部、のちの神戸芸能社である。登と永田は兄弟盃を交わして義兄弟になることによって、関係を深めていった。

二代目の命を縮めた吉本興業との関係

登がさらにもう一人の興行界の大物と出会って、関西興行界での地歩を確かなものにするきっかけを得たのは1934年のことだった。その大物とは吉本興業の創業者である吉本せいである。この出会いは、せいの側からのアプローチによるものらしい。せいは、やはり当時の浪曲界のスターの一人であった二代目広沢虎造の興行権を獲得するために、登を通じて虎造のマネジメントをしていた浅草の浪花家興行社とのつながりをつくりたいと考えたのである。ここから山口組と吉本興業の深い関係が始まることになる。

しかし、その関係が結果的に登の命を縮めることとなった。吉本せいは登を介して浪花家と交渉し、二代目虎造の大劇場での興行や映画出演の権利を獲得した。それを知らなかった下関の籠寅組が、虎造と映画出演の口約束をしたのがトラブルの発端だった。その話を浪花家から聞いた吉本せいは、契約違反を理由に出演を取りやめるよう浪花家に迫った。浪花家が問題解決を委ねたのが山口登である。山口組は吉本興業とのつながりができた時点で、用心棒のような役割を引き受けていた。吉本をめぐるトラブルが起きたら山口組に相談することが暗黙の了解だったのである。

登はボディガード役の子分を連れて、浅草にあった籠寅組の事務所に交渉におもむいたが、話し合いの途中で籠寅組の若い衆に日本刀で切りつけられ、ドスを脇腹に突き立てられて重傷を負った。めった突きにされた子分は即死状態だった。登はその2年後に脳内出血で41歳の若さで死んだが、このときの傷が遠因であったとも言われている。

登の存命中に山口組と籠寅組は関東国粋会を仲介役として和解することになるが、その和解の場を調整したのは永田貞雄であった。

「吉本とヤクザの関係は、距離が近すぎた」

吉本せいの弟であり、吉本興業二代目社長の林正之助は、二代目の意志を継いで興行に力を入れた山口組三代目・田岡一雄と深い親交を結んだ。以前の兵庫県警の内部資料には、林正之助は「山口組準構成員」であるという記述があったというし、吉本興業の社史には正之助と田岡一雄の交流の事実がはっきり書かれているという。「ヤクザと興行の関係は、何も吉本に限ったことではない」が、「吉本とヤクザの関係は、距離が近すぎた」と演劇研究者の笹山敬輔は書いている(『興行師列伝』)。

吉本興業の創業は1912年、山口組創設は1915年である。「ほぼ同時期に関西で誕生した吉本と山口組は、それぞれの世界で天下をとった。両者がその覇業を成し遂げたのは、旧態依然とした世界で、いち早く近代へと対応したことにある」と笹山は言う。吉本興業が社名を「興行」ではなく「興業」としているのは、芸能を「業=なりわい=ビジネス」とすることを明確にするためだったと言われる。同様に、山口組も三代目の時代になって興行の近代化に本腰を入れることになった。

民放連に宣戦布告した三代目

田岡一雄が、登の死後空席となっていた山口組トップの座について三代目となったのは、敗戦後まもなくの1946年だった。翌年、田岡は永田貞雄の協力を得て、二代目七回忌の追善浪曲興行を成功させる。先代・登と永田は義兄弟の関係にあったから、永田と田岡は叔父と甥の間柄ということになる。この後も、田岡はさまざまな場面で永田を頼りにすることになる。

登がつくった山口組興行部を田岡が神戸芸能社という組織にあらためたのは1955年、株式会社化したのは57年である。きっかけは、戦後の歌謡史に残るある事件だった。

55年、全国の民放ラジオ局によって設立された日本民間放送連盟(民放連)は、「十大歌手による民放祭」を企画した。ファン投票によって選ばれた10人の歌手を集めて行う一大イベントという触れ込みだったが、はがきによる投票のシステムは不正を容易に許すものだった。ある歌手の後援会は差出人名だけを変えて大量に投票したというし、歌手本人が同じ手法で自分の投票数を稼いだケースもあったと言われる。発表された十大歌手の中に、当時の大スターで山口組興行部が興行権をもっていた三橋美智也の名前がないことを知った田岡一雄は、民放連に対抗する別の歌謡祭を開催するために動き出した。

「三橋君、それならこっちはこっちで別にやろうじゃないか。だれがみてもおかしくない十大歌手をわたしが集めよう。実質的な十大歌手をこっちでやってみせようじゃないか」(『完本 山口組三代目 田岡一雄自伝』)

田岡の動きは迅速だった。すぐに、三橋のほか、美空ひばり、江利チエミ、雪村いずみ、春日八郎、近江俊郎、田端義夫といったスターを抑えて、「十大歌手による民放祭」と同じ日に「十大歌手競演歌謡ショー」を開催することを発表した。あからさまなイベントつぶしに狼狽した民放連は、ショーの中止を田岡に要請し、それが突っぱねられると、延期の要望を伝えてきた。しかし、田岡は頑として要望に応じようとはしなかった。この事態を収拾したのは、またも永田貞雄である。

「永田は、『このあたりが潮時だ』と、財界の大御所だった日本精工の今里広記を通じて民放連側と接触し、合意点を探った」(『山口組概論』猪野健治)

結果、田岡が企画した「十大歌手競演歌謡ショー」を中止する代わりに、民放連のイベントを「二十大歌手による民放祭」にあらため、かつそのイベントを民放連と田岡一雄の合同主催とすることが取り決められた。田岡の完全勝利だった。

非の打ちどころのない近代的企業

民放連との合意書に署名する際に「山口組興行部」と書くわけにはいかず、神戸芸能社という社名を使ったのが同社のスタートとなった。2年後に正式に法人化した神戸芸能社は社長を田岡一雄、取締役を妻の文子と田岡の舎弟の岡精義が務めたが、実務を担ったのは3人の社員で、いずれもヤクザ組織とは無関係の堅気だった。社員の給料は高く、大企業の社員の初任給が1万2000円から1万3000円ほどだった時代に、4万円から6万円を支払っていたという。また、芸能人に支払う興行のギャラも、他社と比べて10%ほど高かった(『山口組概論』)

田岡は社員に対しては常に「さん」づけで接し、芸能人に対する態度も極めてジェントルだったという。当時、ヤクザが興行を行う場合、収益はギャラのカスリ、つまり中間マージンによるものだったが、田岡は「わしはケチなカスリなんか欲しゅうない」「わしはホンモノの新しい興行をやりたいんや」と話していた。興行はあくまでビジネスであり、収支は透明であるべきであるというのが田岡のスタンスだった。「神戸芸能社は、芸能社としては珍しい非の打ちどころのない近代的な企業体であった」と猪野健治は言っている(『神戸芸能社』あとがき)。神戸芸能社設立翌年の年間収益は2000万円台だったが、それからわずか5年で年収1億を超える企業に成長した。

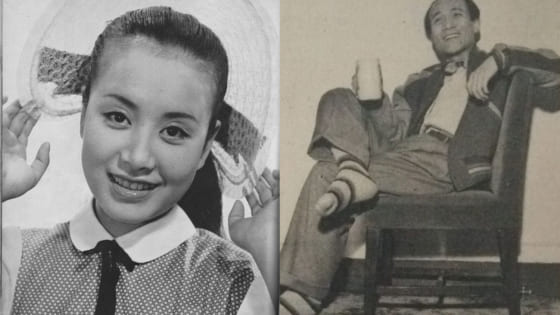

神戸芸能社の急成長は近代的経営が奏功したものであったが、その成功を実演者の側から支えたある人物がいた。天才の名をほしいままにしていた横浜出身の歌手、美空ひばりである。美空ひばりは1958年に自分を社長、マネージャーでもあった母・加藤喜美枝を副社長として個人事務所「ひばりプロ」を設立した際、その事務所の会長の座を田岡一雄に委ねている。美空ひばりの興行権は神戸芸能社のもとにあり、ひばりと田岡はある時期、まさしく父と娘のような一心同体の関係にあった。

(次回に続く)

〈参考文献〉『興行界の顔役』猪野健治(ちくま文庫)、『実録小説 神戸芸能社』山平重樹(双葉文庫)、『興行師列伝──愛と裏切りの近代芸能史』笹山敬輔(新潮新書)、『山口組概論──最強組織はなぜ成立したのか』猪野健治(ちくま新書)、『完本 山口組三代目 田岡一雄自伝』田岡一雄(徳間文庫カレッジ)

1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーの編集・ライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムやさまざまなジャンルのインタビュー記事のほか、創作民話の執筆にも取り組んでいる。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。