投稿日 : 2021.04.16 更新日 : 2021.08.17

【ヴィジェイ・アイヤー|インタビュー】物理学者の道を断ち “現代ジャズ” 屈指のピアニストに─明敏な知性と豊かな感性を包容した最新作

取材・文/土佐有明

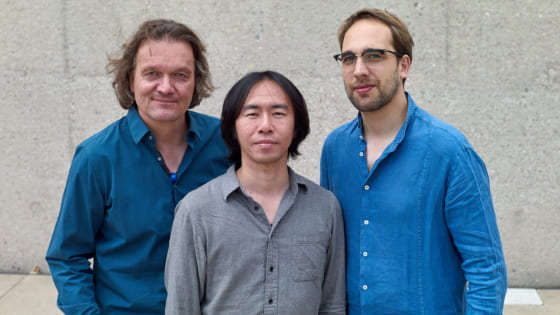

Photography by Ebru Yildiz

過小評価されているジャズ・ミュージシャンのひとり、と言うと聞こえは悪いが、その圧倒的な想像力や表現力、胆力や力量に比してピアニスト、ヴィジェイ・アイヤーの知名度は確かに低い。惜しくも日本盤のリリースが見送られたECM(注1)からの最新作『Uneasy』を聴くにつれ、その想いを強くせざるを得ない。

注1:1969年にマンフレート・アイヒャーが創設した音楽レーベル。本拠地はドイツのミュンヘン。ヨーロッパを代表する名門として知られる。

読みづらい名前がそうさせているという珍説もあるが、とまれ、彼が現在進行形のジャズの筆頭のひとりであることは疑いようがない。

ヴィジェイは1971年生まれ、インド系アメリカ人でニューヨーク在住。アルバム1枚ずつの契約が常であるECMにおいて、レーベル・オーナーのマンフレート・アイヒャーによりアルバム3枚という異例の契約を締結。2009年にACT(注2)から出た『Historicity』がグラミー賞にノミネートされた。つまり既に中堅どころであるのだが、瑞々しく鮮度の高いプレイには毎回目を瞠る。

注2:1992年にドイツのミュンヘンで設立された音楽レーベル。創設者はジークフリート・ロッホ。

特に剋目すべきはピアノ・トリオで発揮される、知的にコントロールされた演奏だろう。2015年の『Break Stuff』では、ステファン・クランプ(ベース)、マーカス・ギルモア(ドラム)と共に、ビバップとフリーのあわいを行く独創的なサウンドを聴かせた。そして、再びピアノ・トリオでリンダ・メイ・ハン・オー(ベース)、タイショーン・ソーリー(ドラム)と組んだ『Uneasy』だが、内容の充実ぶりは『Break Stuff』に比肩する。 “静寂の次に美しい音”や“クリスタル・サウンド”などと形容されるECMのカラーにも見事に合致。本作がレーベル・オーナーのマンフレート・アイヒャーとヴィジェイの共同プロデューサーで制作されたのも納得できる。

そんな彼へのインタビューは通訳を交えてオンラインで行われた。その語り口は決して滑らかではないが、ひとつひとつの質問を精査し噛み砕き、誠実に言葉を選びながら訥々と話す彼の姿には好感を覚えた。知的で聡明で思慮深く、ひとつひとつの発言に重みがある。そんな受け答えであった。

物理学では得られなかった自由と一体感

──ピアノを弾く前はバイオリンを演奏されていたそうですね。

3歳から18歳までバイオリンのレッスンを受けていたけど、ピアノも独学で覚えていった。姉がピアノを弾いていたから、ピアノは彼女のものだったんだけれど、彼女のピアノを勝手に使って耳で習ったんだ。高校時代にイーストマン音楽大学で理論とインプロヴィゼーションの授業を受けた以外は独学。いわゆる正規のピアノレッスは受けたことがないよ。

──あなたは1988年からイェール大学、1992年からカリフォルニア大学で物理学を専攻していたそうですが、学者ではなく音楽の道に進もうと思ったのはなぜですか?

音楽が好きだったというのが端的な答えなのだけど、常に自分の生活の中心にあり、楽しみをもたらしてくれたのが音楽だったから、かな。Ph.D.(博士号)で物理を専攻した2年後には、完全に勉強はやめてしまった。それと同時に音楽で生きる道を模索し始めたんだ。

あとは、音楽が自分に与えてくれるものを物理学は与えてくれなかったからだね。具体的にはコミュニティに属し、音楽を仲間たちと共有する楽しみということ。音楽は共同体意識を与えてくれるし、気心の知れたミュージシャンやお客さんとの人間的な繋がりを実感できた。自分に自由をもたらしてくれたしね。

──コミュニティということで言うと、あなたはAACMというシカゴで設立された非営利の音楽団体に属していましたね。最近だとトータスのジェフ・パーカーもAACM出身ですが、そこでの経験が大きかったのでは?

そうだと思う。共助の精神というか、お互い助け合っていくという考え方を皆が持っていた。実際にAACMを介して、ロスコー・ミッチェルやジョージ・ルイス、ワダダ・レオ・スミス、ヘンリー・スレッギルといった人たちと出会って音楽を共有できた。重要な経験だったね。

──あなたは、スティーヴ・コールマンらを筆頭とする、M-BASE(注3)と呼ばれる一派とも共演/交流したことがありますね。1994年にはスティーヴとジョージ・ルイスのツアーに同行している。彼らにも共同体意識があったんでしょうか?

80年代の創立当初はコミュニティ的な性格を担っていたけれど、そのあとでそれぞれに道が分かれていって、共同的な性格は薄れていったと思う。

もちろん、スティーヴ・コールマンやグレアム・ヘインズ、グレッグ・オズビーといったメンターたちとのつながりは維持されていたけれど、ニューヨークで音楽ビジネスみたいなことが絡んでくると、ひとりひとりが独立したアーティストとして扱われる。カサンドラ・ウィルソンなんかもそうだよね。そこはAACMと違うかな。

注3:80年代後期に米サックス奏者のスティーヴ・コールマンらが提唱した音楽コンセプト。アフリカ系アメリカ人の若手ミュージシャンたちが連携し、ムーブメント化した。M-BASEは「Macro-Basic Array of Structured Extemporization(構造化された即興のマクロ基本配列)」の頭文字をとったもの。

地球上で最高のミュージシャンは…

──最新作の『Uneasy』はリンダ・メイ・ハン・オー(ベース)、タイショーン・ソーリー(ドラム)とのトリオでの演奏ですが、これは自然な流れできたもの?

タイショーンとは20年ほどいろいろなところで共演していて、リンダとも10年くらいの付き合いだね。カナダで毎年ワークショップをやっているんだけど、2019年の8月にそこでふたりと一緒に演奏したのが大きかった。学生たちのためにトリオで演奏したんだけど、単に息が合うとかそういうレベルじゃない一体感があって、ものすごく興奮したのを覚えている。

学生たちにもそれが伝わったようで、演奏に対する反応もとても大きかった。終わったあとにステージから降りる時、「この3人でレコーディングしないか?」って思わず僕が言ってしまった(笑)。で、実際にレコーディングすることになった。

──リンダやタイショーンのミュージシャンとしてのスペシャリティはどんなところ?

タイショーンは、いま地球上にいる音楽家でも最高のミュージシャンだ。20年前に最初に会った時からそれを感じていた。一緒にやる度に豊富な才能に驚かされ続けている。それも、ただのドラマーじゃなく、引き出しが無限にある音楽家なんだ。例えば、トニー・ウィリアムス、ジャック・ディジョネット、ビリー・ハート、ロイ・ヘインズ、ジェフ・テイン・ワッツなどもそうだけど、自分で作曲もするしメロディやハーモニーに対する鋭敏な感覚も兼ね備えている。音楽のあらゆる側面に精通しているから、僕の曲をやる時でも、ただ単に自分のパートを演奏するだけじゃない。そして、まったく同じことがリンダにも言える。

──『Uneasy』というアルバム・タイトルは、コロナ禍の今、いろいろな受け取り方がある言葉ですね。

このタイトルを選んだ理由っていうのは、なかなか自分でも説明をするのが難しくて。本能的に出てきた言葉だから、自分でもちょっと謎めいたタイトルなんだ。でも、それでいいと思う。聴き手がどういう風に反応するとか、どういう影響を受けるかというのは、一度作品をリリースしたら自分ではコントロールできないからね。

──あなたの作品には、テロの容疑で不当に拘束されたイラン人に関する『In What Language?』、24時間ニュースにさらされる情報社会を描いた『Still Life with Commentator』、アフガニスタン/イラク戦争の退役軍人を題材にした『Holding it Down』などがありますが、あなたにとって音楽と政治は切っても切れないものですか?

まずひとつは、音楽はさまざまな人に向けて作るものだから、人間が直面する現実の問題が入ってこざるを得ない。人々がどんな境遇でどう扱われているかが、嫌でも音楽に反映されるんだ。そこで政治や社会の問題を扱うのはやむを得ない。共演するミュージシャンも肌の色が違うことで差別を受けたことのある人も多いので、彼らと同じ気持ちを共有していたりもするしね。

──今回の最新作はECMからのリリースですが、同レーベルのカラーについてどんな印象を持っていますか?

やっぱり50年の歴史があって、扱ってきた音楽も多岐に渡っているから、すごく個性的なカラーがあると思う。マル・ウォルドロンからドン・チェリー、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ、キース・ジャレットなどはもちろん、クラシックや現代音楽も扱っているよね。彼らの音楽は自分も1980年代に聴いて影響を受けてきたし、とても価値ある作品ばかりだと思っている。

だから、そのひとりとしてECMに関与できるのは嬉しい。よくECMサウンドみたいなものがあるように言われるけど、僕はそれぞれのアーティストや作品によってサウンドは千差万別だと思う。あと、マンフレット・アイヒャーという人はレーベルオーナーでありながら、自分も自身もアーティストとして制作に参加し、対峙している。そうやって作品に協力しているところが素晴らしい。

──今日はありがとうございました。最後に、この1年ほどでよく聴いていた作品があったら教えてください。

『Glass:Partitas For Solo Cello』かな。フィリップ・グラスが作曲したチェロのための作品で、特に好きだというよりも、コロナ禍のヘヴィな状況下にあっても、自分が感情的に落ち着いて音楽を作る助けになった作品だね。

取材・文/土佐有明

Vijay Iyer『Uneasy』

デジタル&輸入盤:発売中

https://jazz.lnk.to/VijayIyer_UneasyPR