投稿日 : 2021.05.04 更新日 : 2021.09.07

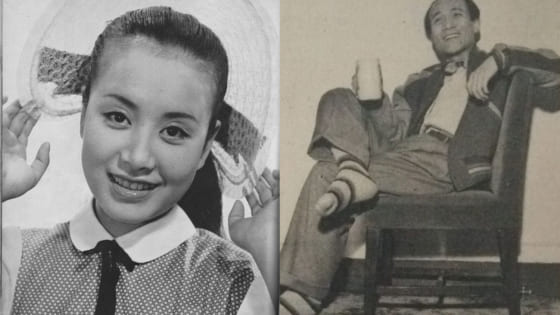

美空ひばりの戦後─アメリカに背を向け「大衆の子」として世に出た天才シンガー【ヒップの誕生】Vol.24

文/二階堂尚

MENU

「横浜生まれの有名人と言えば?」との問いに対し、横浜生まれの多くは、言下に「美空ひばり」と答える。戦後占領の中心地であった横浜のはずれで誕生した美空ひばりは、しかし、占領文化=アメリカ文化とほとんど関わることなく世に出た。ひばりのルーツにあるのは、横浜の下町の庶民文化と、戦前から続く日本の歌謡文化だった。彼女はなぜ国民的スターになれたのか。彼女はなぜヤクザ界のトップと親交を結んだのか。そして、ジャズの街・横浜に生まれた彼女にとってジャズとは何だったのか──。「ヒップの誕生・美空ひばり編」を数回にわたってお届けする。

魚屋の長女として生まれた国民的スター

横浜・黄金町から桜木町を流れて横浜港にそそぐ大岡川。その分流である掘割川がほぼ直線を描いて根岸湾へと流れているのは、この川が人工河川だからである。150年ほど前、水運と埋め立て用の土砂の確保のためにつくられた全長3キロに満たない川。その西岸、磯子区滝頭に美空ひばりが生まれたのは1937年5月である。後年、生前最後のシングルとして発表した「川の流れのように」を歌うひばりの胸中に、生まれ故郷を流れるこの川のイメージがあったかどうか。

ひばりは、滝頭の「屋根なし市場」と呼ばれた市場の魚屋の長女として生まれた。

「滝頭町というところは、横浜でも庶民的な味わいのある気楽な住宅地です。工場の工員さんや地味な勤め人の奥さんたちが、つっかけサンダルで、割烹着のまま、この市場へ飛び込んで来る夕方などは、肉屋さんのあげるコロッケやフライのにおいや、お豆腐屋のあぶらあげのおいしそうなにおいなどがプン、とにおって来るような、そんな雰囲気です」(『ひばり自伝 わたしと影』)

アーケードはなく、見上げれば青空があった。だから「屋根なし市場」と呼ばれたのだとひばりは語っている。その市場跡は、現在は静かな住宅街となっている。近くにあった滝頭市場は2007年まで存続していたが、放火によって再建不能となり、現在もこの地区にある丸山市場は店舗のほとんどがシャッターを下ろしている。滝頭から1キロほど海側にあり、やはり放火の被害にあいながら再建した浜マーケットのみが、かつての磯子の市場の面影を今日に残す。

もの心つかぬころから「歌い手」だった

「滝頭に住んでいる人々はみんな歌や芸能が好きでした。よろこびも悲しみも歌の旋律にのせて日々を過ごしている人々でした」(前掲書)

とくにひばりの父、増吉は芸能を好む趣味人だった。ギターを弾き、都々逸を歌うのが得意で、浪曲の熱狂的なファンでもあった。家には手巻きのポータブル蓄音機があって、ひばりは幼い頃から流行歌のレコードを繰り返し聴き、そらんじて歌えるようになったという。

「たとえば、ジャズの王様・ルイ・アームストロングが、石炭ひろいの母親の背中でブルースのリズムをおぼえたように、美空ひばりは、もの心つかぬころから『歌い手』だった」

数ある「ひばり本」の中で白眉とされている『完本 美空ひばり』の著者であり、ひばりと生前親交のあったルポライターの竹中労はそう書いている。「ひばりは正真正銘の街の子であり、大衆の子だった。彼女の『原体験』は、戦火に破壊される前の庶民社会で形成された」とも。

戦争が終わって復員した増吉は、配給の魚を横流しした資金で楽器を買いそろえ、地域でアマチュア楽団を結成した。そこで歌ったのがひばりの歌手デビューである。旗揚げ公演の会場は磯子に当時あった「アテネ劇場」で、これは風呂屋を改造してつくった200人キャパの小劇場だった。1946年、ひばり9歳のときである。

その後、楽団は同じ磯子地区にあった「杉田劇場」で3カ月間の公演を行い、興行師の目に留まって地方を巡業するようになった。旧杉田劇場は1950年に閉館したが、現在は横浜市磯子区民文化センターの愛称としてその名が復活している。

アメリカ人ではなく日本人のために

ひばりのプロとしてのデビューは1948年5月。女性歌手、小唄勝太郎の前座として横浜国際劇場のステージに立ったときだった。最初のヒット曲「悲しき口笛」がリリースされたのはその翌年である。この曲は彼女の同名初主演映画の主題歌でもあった。この後、ひばりの歌手としてのキャリアは映画とともにあり、生涯の出演本数は162本に及んだ。

ひばりが生まれ育った磯子区は、伊勢佐木町や本牧など進駐軍クラブが多数あった地区に近いが、ひばりが進駐軍クラブやキャンプで歌ったという記録はない。戦後の日本のシンガーやジャズ・ミュージシャンが、進駐軍関連施設で主にアメリカ人を聴衆として歌や演奏を磨いたのに対し、ひばりは地元滝頭や横浜の人々に向けて歌うところから出発し、その後は映画のスクリーンやラジオを通じて日本の大衆に向けて歌った。同じ1937年の生まれで、のちにひばりを含めて「三人娘」と呼ばれるようになった雪村いずみや江利チエミが進駐軍相手にキャリアをスタートさせたのとは対照的である。

アメリカ人を喜ばせるためにではなく、日本の民衆のために歌う──。それは、少なくとも戦後初期に流行歌手を目指した歌い手の中では特別なことだった。それによって「占領」という歴史の断絶の影響を被ることなく、戦前から続く日本の歌の文化を戦後につなげることができた。そう考えることもできる。竹中は言う。「ひばり一人孤塁を守り、日本庶民のうたは辛うじて焦土に復帰した」のだと。だから、戦後の民衆史は「『屋根なし市場』から、美空ひばりが民衆とともに歌でひらいた廃墟の一ページ」を起点にしなければならないのだと。

ジャズ・スタンダードを日本語で歌う

竹中の論点は、戦前における日本歌謡へのアメリカ文化の影響を度外視しているものの、現在に至るまで美空ひばりというシンガーを特別な存在にしている理由の一部を説明しているように思える。

「美空ひばりは、民主主義に背を向けてうたいつづけ、もう一つの戦後、庶民昭和史の女王となった」

竹中の言う「民主主義」とは、アメリカ主導で日本に定着した戦後民主主義のことであり、竹中はその4文字に「アメリカナイズ」とルビをふっている。ひばりは50年代前半からジャズ・スタンダードに取り組んだが、ある時期までジャズを日本語で歌うことにこだわっていて、最初のジャズ・スタンダードのシングルである「スターダスト」にも日本語訳詞が用いられている。もし英語で歌ったら、「工場の工員さんや地味な勤め人の奥さんたち」の心には届かない。あるいはそんな思いもあったのかもしれない。いずれにしても、安易な「アメリカナイズ」をひばりが拒否していたことは確かだった。

竹中は、アメリカ人にいわば媚びを売った文化を「芸術的植民地主義」と呼ぶ。その論で言えば、進駐軍クラブで生まれた戦後日本のジャズは、まさしく芸術的植民地主義の申し子であった。ひばり自身は芸術的植民地主義を拒否したが、しかしのちに英語でジャズを歌うようになったひばりのバックを務めたのは、やはり進駐軍キャンプからスタートした原信夫とシャープス&フラッツだった。また、そのビッグ・バンドの譜面づくりをある時期担っていたのは、日本最初のモダン・ジャズ・プレーヤー、守安祥太郎だった。ひばりとジャズ、あるいはひばりとアメリカとの複雑な関係をどう考えればいいのか。その考察は別稿に譲りたい。

戦後日本社会の表裏を代表する2人の巨人

美空ひばりと彼女のマネージャーであった実母・加藤喜美枝が、横浜国際劇場の支配人であった福島通人に連れられて山口組三代目・田岡一雄のもとを訪れたのは、1948年冬のことである。山口組の息のかかった神戸松竹劇場への出演に際しての挨拶が目的だった。これが、その後60年代まで続くひばりと田岡の蜜月の始まりとなった。「応接間のソファにちょこんと坐ったひばりは、まだあどけない少女であった。そのときまで、わたしは美空ひばりという少女の名前さえ知らなかった」と田岡は自伝で振り返っている。

「以来、ひばりの後見人として、田岡三代目は公私にわたり面倒を見ることになる。神戸と横浜というミナトを出発点とする、戦後日本社会の表と裏を代表する二人の巨人の縁がここから始まった」(『山口組概論』)

「親分」「お嬢」と互いに呼び合う2人の関係はときに実の親子のようだったという。実際、1962年のひばりと小林旭の結婚会見には田岡が同席し、2年後に別々に行われた離婚会見の際にも両会見に田岡が同席している。田岡との関係はのちにひばりのキャリアの汚点として語られるようになるが、少なくとも60年代というあの時代、日本を代表するスター同士の結婚会見にヤクザ組織のトップが同席することを、マスコミも、そして大衆も容認していたのである。

「田岡が美空ひばりというスターに目をつけたのは、むろん、興行ヤクザとしての打算が根底にははたらいていたのだろうが、それだけではない何かが、彼をとらえていたことも事実である」と竹中は言う。その「何か」とは何だったのか。ひばりの地方公演にもしばしば随伴していた田岡のステージ袖での姿を竹中は目撃している。

「彼は舞台の袖に立ってひばりの歌をきいていた。ふと気がつくと、親分はひばりの歌にあわせて、楽しそうにうなずきながら足で拍子をとっているのだった」

(次回に続く)

〈参考文献〉『ひばり自伝──私と影』美空ひばり(草思社)、『完本 美空ひばり』竹中労(ちくま文庫)、『山口組概論──最強組織はなぜ成立したのか』猪野健治(ちくま新書)、『完本 山口組三代目 田岡一雄自伝』田岡一雄(徳間文庫カレッジ)

1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーの編集・ライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムやさまざまなジャンルのインタビュー記事のほか、創作民話の執筆にも取り組んでいる。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。