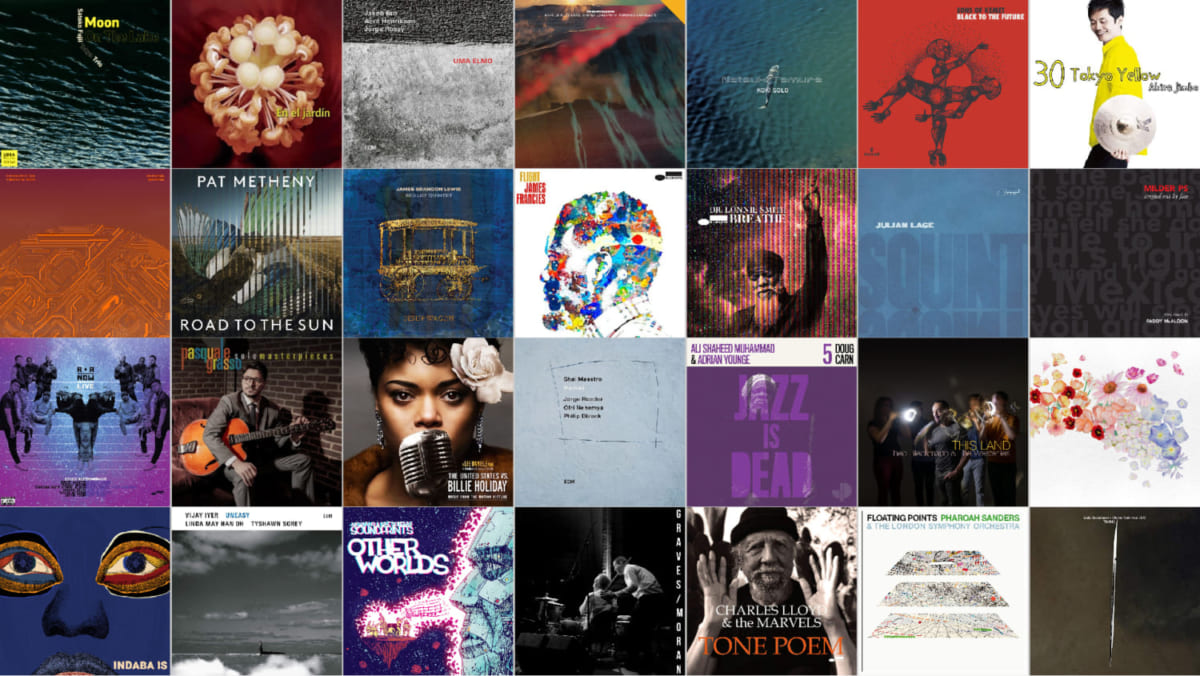

2021年の上半期(1月〜6月)にリリースされた音楽アルバムの中から“ジャズ系”作品に的を絞り、聞き逃せない30作をセレクト。トラディショナルなジャズはもちろん、2021年ならではの先鋭的なスタイルまで対象にした、広義の「ジャズ作品」傑作選。

五十音順(アーティスト名)で掲載

アンドラ・デイ

『The United States vs. Billie Holiday(music from the motion picture)』

ビリー・ホリデイの伝記映画のサウンドトラック。と同時に、映画でビリー・ホリデイの役を演じ、アカデミー賞で主演女優賞候補となったアンドラ・デイの2作目でもある。曲はほとんどホリデイのレパートリーでかためられており、凄みのあるボーカルの魅力がたっぷりと堪能できる。サウンド的には、ほぼ30~40年代のジャズやブルースのニュアンスに忠実。「奇妙な果実」のカバーはダイナミックかつ奔放で、本家に迫る迫力と熱量に圧倒された。

ビリー・ホリデイの伝記映画のサウンドトラック。と同時に、映画でビリー・ホリデイの役を演じ、アカデミー賞で主演女優賞候補となったアンドラ・デイの2作目でもある。曲はほとんどホリデイのレパートリーでかためられており、凄みのあるボーカルの魅力がたっぷりと堪能できる。サウンド的には、ほぼ30~40年代のジャズやブルースのニュアンスに忠実。「奇妙な果実」のカバーはダイナミックかつ奔放で、本家に迫る迫力と熱量に圧倒された。

ヴィジェイ・アイヤー

『UnEasy』

NY在住でインド系アメリカ人のヴィジェイ・アイヤーは、知名度が高いとは言い切れないジャズ・ピアニストだった。だが、名門ECMとアルバム3枚という異例の契約を締結し、09年の『ヒストリシティー』がグラミー賞にノミネートされるなど、近年評価が高まっている。本作は、三竦み状態で拮抗し合うトリオの演奏が素晴らしく、適度な緊迫感が持続する。“静寂の次に美しい音”や“クリスタル・サウンド”などと形容されるECMのカラーにも合致した作品だ。

NY在住でインド系アメリカ人のヴィジェイ・アイヤーは、知名度が高いとは言い切れないジャズ・ピアニストだった。だが、名門ECMとアルバム3枚という異例の契約を締結し、09年の『ヒストリシティー』がグラミー賞にノミネートされるなど、近年評価が高まっている。本作は、三竦み状態で拮抗し合うトリオの演奏が素晴らしく、適度な緊迫感が持続する。“静寂の次に美しい音”や“クリスタル・サウンド”などと形容されるECMのカラーにも合致した作品だ。

エイドリアン・ヤング & アリ・シャヒード・ムハンマド

『Doug Carn』

LAの重要ジャズ・イべント=ジャズ・イズ・デッドがレーベルとして始動し、シリーズ6枚目となるアルバムを発表。仕掛け人はエイドリアン・ヤングとATCQのプロデューサー、アリ・シャヒード・ムハンマド。前作ではアジムスと共演していた彼らが、今回はブラック・ジャズを代表する鍵盤奏者=ダグ・カーンを迎え、スピリチュアル・ジャズ寄りの深遠でメロウなサウンドを聴かせる。ジャズ・ファンクの大御所ゲイリー・バーツが参加。

LAの重要ジャズ・イべント=ジャズ・イズ・デッドがレーベルとして始動し、シリーズ6枚目となるアルバムを発表。仕掛け人はエイドリアン・ヤングとATCQのプロデューサー、アリ・シャヒード・ムハンマド。前作ではアジムスと共演していた彼らが、今回はブラック・ジャズを代表する鍵盤奏者=ダグ・カーンを迎え、スピリチュアル・ジャズ寄りの深遠でメロウなサウンドを聴かせる。ジャズ・ファンクの大御所ゲイリー・バーツが参加。

クリス・ポッター

『Sunrise Reprise』

すべての楽器を自分で演奏した『ゼア・イズ・ア・タイド』も秀作だったが、エリック・ハーランド(ds)、ジェイムズ・フランシーズ(key)を迎えての本作は、ポッターのサックス奏者としての実力と胆力と底力がたっぷり堪能できる逸品。叙情的なバラードからファンク調まで、巧みに吹きまくるポッターのパワフルなソロを聴くだけでも充分価値のある作品だ。ジャケットからして『サーキット』(2019年)を連想させるが、サウンド的にもその続編的な内容。

すべての楽器を自分で演奏した『ゼア・イズ・ア・タイド』も秀作だったが、エリック・ハーランド(ds)、ジェイムズ・フランシーズ(key)を迎えての本作は、ポッターのサックス奏者としての実力と胆力と底力がたっぷり堪能できる逸品。叙情的なバラードからファンク調まで、巧みに吹きまくるポッターのパワフルなソロを聴くだけでも充分価値のある作品だ。ジャケットからして『サーキット』(2019年)を連想させるが、サウンド的にもその続編的な内容。

グレッチェン・パーラト

『Flor』

マーク・ジュリアナのパートナーでもある女性ボーカリストの、スタジオ録音としては10年ぶりとなるアルバム。ジョアン・ジルベルトやピシンギーニャなどブラジル音楽の名曲をクセや衒いのないアレンジで演奏しており、グレッチェンの声も艶やかで生々しい。特に、ブラジルの弦楽器と彼女のボーカルのみで構成される「バッハ無伴奏チェロ組曲第1番」のフラジャイルなサウンドにはうっとりさせられる。マルセル・カマルゴのギターもいい味を出している。

マーク・ジュリアナのパートナーでもある女性ボーカリストの、スタジオ録音としては10年ぶりとなるアルバム。ジョアン・ジルベルトやピシンギーニャなどブラジル音楽の名曲をクセや衒いのないアレンジで演奏しており、グレッチェンの声も艶やかで生々しい。特に、ブラジルの弦楽器と彼女のボーカルのみで構成される「バッハ無伴奏チェロ組曲第1番」のフラジャイルなサウンドにはうっとりさせられる。マルセル・カマルゴのギターもいい味を出している。

桑原あい

『Opera』

通算10作目となるアルバムはピアノ・ソロ。桑原の音楽を愛する著名人たちが、演奏する楽曲を指定。シシド・カフカはボン・ジョヴィを、立川志の輔はビル・エヴァンスを、といった具合である。桑原自身はエンニオ・モリコーネ、アストル・ピアソラ、エグベルト・ジスモンチ、モンキーズなどを選んで演奏。原曲を自らの和声感覚で捉え直す手さばきは流石。石若駿とのデュオ作での猛々しいプレイに較べると軽妙な印象ではあるが、これはこれで充分魅惑的だ。

通算10作目となるアルバムはピアノ・ソロ。桑原の音楽を愛する著名人たちが、演奏する楽曲を指定。シシド・カフカはボン・ジョヴィを、立川志の輔はビル・エヴァンスを、といった具合である。桑原自身はエンニオ・モリコーネ、アストル・ピアソラ、エグベルト・ジスモンチ、モンキーズなどを選んで演奏。原曲を自らの和声感覚で捉え直す手さばきは流石。石若駿とのデュオ作での猛々しいプレイに較べると軽妙な印象ではあるが、これはこれで充分魅惑的だ。

サンズ・オブ・ケメット

『Black To The Future』

南ロンドンの音楽ムーブメントのキーパーソンであり、その発端となったコンピレーション『ウィー・アウト・ヒア』の音楽ディレクターだったのが、サックス奏者のシャバカ・ハッチングス。本作は彼が率いるバンドの最新作。チューバ、ドラム×2、サックスという編成で、レゲエ、ソカ、アフロビート、ダブステップ、グライムなどを混ぜ合わせた折衷的なサウンドを展開。シャバカ自身はその音楽性を“カメレオン的”と形容していた。

南ロンドンの音楽ムーブメントのキーパーソンであり、その発端となったコンピレーション『ウィー・アウト・ヒア』の音楽ディレクターだったのが、サックス奏者のシャバカ・ハッチングス。本作は彼が率いるバンドの最新作。チューバ、ドラム×2、サックスという編成で、レゲエ、ソカ、アフロビート、ダブステップ、グライムなどを混ぜ合わせた折衷的なサウンドを展開。シャバカ自身はその音楽性を“カメレオン的”と形容していた。

シャイ・マエストロ

『Human』

イスラエル生まれで現在はNYを拠点とするピアニストの6作目は、同世代のアメリカ人トランぺッター、フィリップ・ディザックが新たに加わったカルテット編成での録音。デューク・エリントンの 「イン・ア・センチメンタル・ムード」を独自に解釈したアレンジが秀逸だ。また、故ハンク・ジョーンズとチャーリー・ヘイデンの音楽に敬意を表した曲もあり、先達の偉業を未来へとバトンタッチするという壮大な構想を現実化した、実に志の高いアルバムだ。

イスラエル生まれで現在はNYを拠点とするピアニストの6作目は、同世代のアメリカ人トランぺッター、フィリップ・ディザックが新たに加わったカルテット編成での録音。デューク・エリントンの 「イン・ア・センチメンタル・ムード」を独自に解釈したアレンジが秀逸だ。また、故ハンク・ジョーンズとチャーリー・ヘイデンの音楽に敬意を表した曲もあり、先達の偉業を未来へとバトンタッチするという壮大な構想を現実化した、実に志の高いアルバムだ。

ジェームス・ブランドン・ルイス/レッド・リリー・カルテット

『Jesup Wagon』

NYのサックス奏者ジェームス・ブランドン・ルイスは、シカゴ・アンダーグラウンドのドラマー、チャド・テイラーと共演している実力派。本作はチャドやウィリアム・パーカー(b)らを迎えたクインテットでの録音で、盤石なリズム隊を礎に、テナーとコルネットの二管がフロントで水際立ったソロを聴かせる。ルイスはマシュー・シップに誘われてNYにやってきたそうだが、今後、本作をきっかけにジェイムスの周辺で新たな動きが見られるかしれない。

NYのサックス奏者ジェームス・ブランドン・ルイスは、シカゴ・アンダーグラウンドのドラマー、チャド・テイラーと共演している実力派。本作はチャドやウィリアム・パーカー(b)らを迎えたクインテットでの録音で、盤石なリズム隊を礎に、テナーとコルネットの二管がフロントで水際立ったソロを聴かせる。ルイスはマシュー・シップに誘われてNYにやってきたそうだが、今後、本作をきっかけにジェイムスの周辺で新たな動きが見られるかしれない。

ジェイソン・モラン

『The Sound Will Tell You』

ブルーノートやECMに作品を残しているピアニストのピアノ・ソロ・アルバムで、配信のみでリリースされた。いつもよりも内省的で禁欲的な作風なのは、コロナ禍で自粛生活中に作られたからか。ラグタイムからフリーまでを横断するサウンドはいつもながらで、得意のストライド奏法も健在だが、本作はもう少し静謐で理知的な雰囲気を纏っている。なおモランは巨匠アーチー・シェップとのデュオ・アルバムも今年発表しており、こちらも併せて聴いて頂きたい。

ブルーノートやECMに作品を残しているピアニストのピアノ・ソロ・アルバムで、配信のみでリリースされた。いつもよりも内省的で禁欲的な作風なのは、コロナ禍で自粛生活中に作られたからか。ラグタイムからフリーまでを横断するサウンドはいつもながらで、得意のストライド奏法も健在だが、本作はもう少し静謐で理知的な雰囲気を纏っている。なおモランは巨匠アーチー・シェップとのデュオ・アルバムも今年発表しており、こちらも併せて聴いて頂きたい。

ジェイソン・モラン/ミルフォード・グレイヴス

『Graves / Moran – Live at Big Ears』

今年の2月に逝去した打楽器奏者のグレイヴスと、孤高のピアニスト=モランの共演作。テネシー州で行われた音楽フェスでのライブ録音が9曲、美術館でのグレイヴスのパフォーマンスを2曲含み、会場の雰囲気を含めて臨場感も伝わる。モランはエレクトロニクスも用い、演奏した音をループさせるなど、多様なアプローチを指向。グレイヴスの老獪なプレイは底知れずで、存命だったら本作の後に傑作をものにしたのではないか?という想いも。

今年の2月に逝去した打楽器奏者のグレイヴスと、孤高のピアニスト=モランの共演作。テネシー州で行われた音楽フェスでのライブ録音が9曲、美術館でのグレイヴスのパフォーマンスを2曲含み、会場の雰囲気を含めて臨場感も伝わる。モランはエレクトロニクスも用い、演奏した音をループさせるなど、多様なアプローチを指向。グレイヴスの老獪なプレイは底知れずで、存命だったら本作の後に傑作をものにしたのではないか?という想いも。

ジェイムズ・フランシーズ

『Flight』

弱冠23歳のジェイムズ・フランシーズは、クリス・ポッターやホセ・ジェイムズ、コモン、チャンス・ザ・ラッパー、クリス・デイヴなどと共演する気鋭のピアニスト。ブルーノートからの初リーダー作となる本作は、レーベル・メイトでもあるデリック・ホッジがプロデュースを担当。豪華ゲストを迎えたアルバムだが、サウンドは曲ごとにまったく異なる表情を見せており、その引き出しの多さに感服する。ジョエル・ロスのビブラフォンがひと際光る。

弱冠23歳のジェイムズ・フランシーズは、クリス・ポッターやホセ・ジェイムズ、コモン、チャンス・ザ・ラッパー、クリス・デイヴなどと共演する気鋭のピアニスト。ブルーノートからの初リーダー作となる本作は、レーベル・メイトでもあるデリック・ホッジがプロデュースを担当。豪華ゲストを迎えたアルバムだが、サウンドは曲ごとにまったく異なる表情を見せており、その引き出しの多さに感服する。ジョエル・ロスのビブラフォンがひと際光る。

ジュリアン・レイジ

『Squint』

ブルーノート移籍第一弾。リズム隊はペトラ・ヘイデンのアルバムにも参加していたホルヘ・ローダー(b)、ザ・バッド・プラスのデイヴ・キング(ds)という凄腕たち。何度も共演を重ねてきたからこその連帯感があり、そのプレイには一分の揺るぎもない。以前から追求していたアメリーナ路線をさらにディープに掘り下げており、テレキャスター特有のドライで太い音色も相変わらず耳ざわりが良い。ジャズはもちろん、ブルースやカントリーの成分も混ざっている。

ブルーノート移籍第一弾。リズム隊はペトラ・ヘイデンのアルバムにも参加していたホルヘ・ローダー(b)、ザ・バッド・プラスのデイヴ・キング(ds)という凄腕たち。何度も共演を重ねてきたからこその連帯感があり、そのプレイには一分の揺るぎもない。以前から追求していたアメリーナ路線をさらにディープに掘り下げており、テレキャスター特有のドライで太い音色も相変わらず耳ざわりが良い。ジャズはもちろん、ブルースやカントリーの成分も混ざっている。

ジョー・ロヴァーノ & デイヴ・ダグラス・サウンド・プリンツ

『Other Worlds』

ジョー・ロヴァーノ、デイヴ・ダグラスという大物ふたりのドリーム・マッチ的な共演作。リンダ・オー(b)とジョーイ・バロン(ds)による安定感のあるグルーヴの上で、全身で歌っているようなロヴァーノのテナー・サックスとダグラスの切れ味鋭いトランペットが相まみえる。音数は少なく静謐なシーンでの臨場感は特筆に値する。ダグラスに較べると日本での知名度はさほど高くないロヴァーノの演奏に触れるには最適な入門編かもしれない。

ジョー・ロヴァーノ、デイヴ・ダグラスという大物ふたりのドリーム・マッチ的な共演作。リンダ・オー(b)とジョーイ・バロン(ds)による安定感のあるグルーヴの上で、全身で歌っているようなロヴァーノのテナー・サックスとダグラスの切れ味鋭いトランペットが相まみえる。音数は少なく静謐なシーンでの臨場感は特筆に値する。ダグラスに較べると日本での知名度はさほど高くないロヴァーノの演奏に触れるには最適な入門編かもしれない。

神保 彰

『30 Tokyo Yellow』

1980年にカシオペアのドラマーとしてデビューして以来、世界的にもその実力が認知されているベテランのソロ・フォーマンスによる作品。神保のドラムとシンセ・ベースなどを駆使したミニマムなアルバムだが、クリス・デイヴのように髄所でよれたりもつれたりするようなビートを叩きだす。フュージョンで括られることの多い神保だが、ジャズのトレンドを貪欲に吸収している。ビートの質感やアレンジからYMOを連想する部分も。

1980年にカシオペアのドラマーとしてデビューして以来、世界的にもその実力が認知されているベテランのソロ・フォーマンスによる作品。神保のドラムとシンセ・ベースなどを駆使したミニマムなアルバムだが、クリス・デイヴのように髄所でよれたりもつれたりするようなビートを叩きだす。フュージョンで括られることの多い神保だが、ジャズのトレンドを貪欲に吸収している。ビートの質感やアレンジからYMOを連想する部分も。

田村夏樹

『古希ソロ(KOKI SOLO)』

田村夏樹は藤井郷子の公私に渡るパートナーであり、リーダー作はすべて傑作という稀有なトランぺッター。本作はタイトル通り古希を迎えた田村が、トランペットの独奏から始まり、ピアノを弾きながら唄い、中華鍋を叩くという異色作。コロナ禍での生活が作風に影響されているようで、自己の内部と対話するようなパーソナルな一枚になった。しかし田村はアンダーレイテッド・ミュージシャンの筆頭だと思う。彼の才能は国内でもっと評価されて然るべき。

田村夏樹は藤井郷子の公私に渡るパートナーであり、リーダー作はすべて傑作という稀有なトランぺッター。本作はタイトル通り古希を迎えた田村が、トランペットの独奏から始まり、ピアノを弾きながら唄い、中華鍋を叩くという異色作。コロナ禍での生活が作風に影響されているようで、自己の内部と対話するようなパーソナルな一枚になった。しかし田村はアンダーレイテッド・ミュージシャンの筆頭だと思う。彼の才能は国内でもっと評価されて然るべき。

チャールス・ロイド

『Tone Poem』

御大ロイドがアメリカーナ路線を指向したアルバムで、彼を支えるバンド=ザ・マーヴェルズの演奏が素晴らしい。グレッグ・リーズのペダル・スティールも、ビル・フリゼールのギターも、カントリーやフォークのフィーリングを漂わせる。冒頭、立て続けにオーネット・コールマンの曲を2曲演奏しているのには驚いたが、違和感ありつつもかなり新しい解釈をしており、アメリカーナ×オーネットという斬新な掛け算が大きな魅力となっている。

御大ロイドがアメリカーナ路線を指向したアルバムで、彼を支えるバンド=ザ・マーヴェルズの演奏が素晴らしい。グレッグ・リーズのペダル・スティールも、ビル・フリゼールのギターも、カントリーやフォークのフィーリングを漂わせる。冒頭、立て続けにオーネット・コールマンの曲を2曲演奏しているのには驚いたが、違和感ありつつもかなり新しい解釈をしており、アメリカーナ×オーネットという斬新な掛け算が大きな魅力となっている。

テオ・ブレックマン & ザ・ウェスタリーズ

『This Land』

ジャズの男性ボーカリストではグレゴリー・ポーターとも並ぶ要人がテオ・ブレックマン(Theo Bleckmann)。ジャズとオペラを両またぎする楽曲や繊細で無垢な歌声はルーファス・ウェインライトを連想させるが、こちらはルーファスほど音楽性は重苦しくない。そのぶんボーカルに様々なエフェクトを施すなど、音響的な工夫を凝らしている。本作は金管4重奏との共演作で、テオのボーカルがブラスとうまい具合に溶け込んでおり、有機的なコラボレーションとなっている。

ジャズの男性ボーカリストではグレゴリー・ポーターとも並ぶ要人がテオ・ブレックマン(Theo Bleckmann)。ジャズとオペラを両またぎする楽曲や繊細で無垢な歌声はルーファス・ウェインライトを連想させるが、こちらはルーファスほど音楽性は重苦しくない。そのぶんボーカルに様々なエフェクトを施すなど、音響的な工夫を凝らしている。本作は金管4重奏との共演作で、テオのボーカルがブラスとうまい具合に溶け込んでおり、有機的なコラボレーションとなっている。

ドクター・ロニー・スミス

『Breathe』

ヒップホップで度々その曲をサンプリングされてきた78歳のオルガン奏者のアルバム。ライヴ録音の曲の他、イギー・ポップとのスタジオ録音を2曲収録。スミスはオルガンを派手に弾きまくることなく、抑制されたプレイに徹するが、ここぞと言うタイミングでソロを挿んでくるのもニクい。イギーのボーカルはソロ作に較べて包容力があり優し気。全体的に暖かみのある音色が目立っているのも特徴だ。これまで30枚以上アルバムを作っただけのことはある。

ヒップホップで度々その曲をサンプリングされてきた78歳のオルガン奏者のアルバム。ライヴ録音の曲の他、イギー・ポップとのスタジオ録音を2曲収録。スミスはオルガンを派手に弾きまくることなく、抑制されたプレイに徹するが、ここぞと言うタイミングでソロを挿んでくるのもニクい。イギーのボーカルはソロ作に較べて包容力があり優し気。全体的に暖かみのある音色が目立っているのも特徴だ。これまで30枚以上アルバムを作っただけのことはある。

バスクァーレ・グラッソ

『Solo Masterpieces』

イタリア出身で88年生まれのギタリストの初アルバム。ギター1本でサックスやピアノの役割も軽々とこなすテクニックは圧倒的で、グラッソが影響を受けただろうパット・メセニーがそのプレイを絶賛したのも納得。クラシック畑のギタリスト、アンドレス・セゴビアなども連想したが、実際、グラッソはボローニャ音楽院でクラシックを学んだそう。バド・パウエルの曲をカバーしていたり、アート・テイタムに傾倒しているのも腑に落ちる。

イタリア出身で88年生まれのギタリストの初アルバム。ギター1本でサックスやピアノの役割も軽々とこなすテクニックは圧倒的で、グラッソが影響を受けただろうパット・メセニーがそのプレイを絶賛したのも納得。クラシック畑のギタリスト、アンドレス・セゴビアなども連想したが、実際、グラッソはボローニャ音楽院でクラシックを学んだそう。バド・パウエルの曲をカバーしていたり、アート・テイタムに傾倒しているのも腑に落ちる。

パット・メセニー

『Road To The Sun』

これまで12部門で合計20のグラミー賞を獲得してきた、現代ジャズ界の至宝と言えるギタリストが、ここにきて新たな挑戦に挑んだ。メセニーがギターを弾いているのは11曲中1曲のみ。あとは完全に作曲に専念し、ジェイソン・ヴィーオとロサンゼルス・ギター・カルテットが演奏を担っている。カントリーやフォーク、ブラジル音楽、ミニマル・ミュージックなど、メセニーのキャリアを総ざらいするようなサウンドに心を打たれる。

これまで12部門で合計20のグラミー賞を獲得してきた、現代ジャズ界の至宝と言えるギタリストが、ここにきて新たな挑戦に挑んだ。メセニーがギターを弾いているのは11曲中1曲のみ。あとは完全に作曲に専念し、ジェイソン・ヴィーオとロサンゼルス・ギター・カルテットが演奏を担っている。カントリーやフォーク、ブラジル音楽、ミニマル・ミュージックなど、メセニーのキャリアを総ざらいするようなサウンドに心を打たれる。

藤井郷子東京トリオ

『Moon On The Lake』

海外でも多数のツアーを経験し、膨大な数のアルバムをリリースしてきた藤井郷子(p)の最新作は、須川崇志(b)、竹村一哲(ds)とのトリオ作。ピアニストとしてはもちろん、コンポーザーとしても才気煥発なところを見せる藤井の曲は、一聴すると複雑だが叙情的な旋律も垣間見せる。藤井のピアノはポール・ブレイとも通じる緊張感が特徴だが、本作はベースやドラムのソロをフィーチャーした構成となっている。居住まいを正して聴くべし。

海外でも多数のツアーを経験し、膨大な数のアルバムをリリースしてきた藤井郷子(p)の最新作は、須川崇志(b)、竹村一哲(ds)とのトリオ作。ピアニストとしてはもちろん、コンポーザーとしても才気煥発なところを見せる藤井の曲は、一聴すると複雑だが叙情的な旋律も垣間見せる。藤井のピアノはポール・ブレイとも通じる緊張感が特徴だが、本作はベースやドラムのソロをフィーチャーした構成となっている。居住まいを正して聴くべし。

フローティング・ポインツ、ファラオ・サンダース&ザ・ロンドン・シンフォニー・オーケストラ

『Promises』

英国の電子音楽家=フローティング・ポインツと、ジャズ界の生きるレジェンド=ファラオ・サンダースの共演作。ジャンルを横断したドリーム・マッチと言うべき組み合わせで、オーケストラも加わる。現在80歳とは思えないファラオのサックスはふくよかでソフトな音色が特徴で、対するフローティング・ポインツはエレクトロニクスやノイズを控え目に放ち、相互に刺激しあっている。昨今再評価が進むアンビエントや環境音楽に近い質感もある。

英国の電子音楽家=フローティング・ポインツと、ジャズ界の生きるレジェンド=ファラオ・サンダースの共演作。ジャンルを横断したドリーム・マッチと言うべき組み合わせで、オーケストラも加わる。現在80歳とは思えないファラオのサックスはふくよかでソフトな音色が特徴で、対するフローティング・ポインツはエレクトロニクスやノイズを控え目に放ち、相互に刺激しあっている。昨今再評価が進むアンビエントや環境音楽に近い質感もある。

マーク・ド・クライヴ・ロウ/アンドレア・ロンバルディーニ/トマッソ・カッペラット

『Dreamweavers』

ニュージーランド出身で今はLAで活動するプロデューサー/鍵盤奏者のアルバムは、イタリア人ミュージシャンふたりをリズム隊に起用。LAという土地柄のせいもあるのだろうが、ピースフルでややサイケがかった空気が通奏低音となっている。内容としてはオーセンティックなジャズは少な目で、マーク・ジュリアナのソロにも通じるビート・ミュージック的な曲も。アトモスフェリックでスペイシーなキーボードが奔放にソロを弾くパートも聴きどころ。

ニュージーランド出身で今はLAで活動するプロデューサー/鍵盤奏者のアルバムは、イタリア人ミュージシャンふたりをリズム隊に起用。LAという土地柄のせいもあるのだろうが、ピースフルでややサイケがかった空気が通奏低音となっている。内容としてはオーセンティックなジャズは少な目で、マーク・ジュリアナのソロにも通じるビート・ミュージック的な曲も。アトモスフェリックでスペイシーなキーボードが奔放にソロを弾くパートも聴きどころ。

マイルダー PS

『Singled Out By Fate』

スウェーデンのサックス奏者がリーダーを務めるカルテットの最新作は、プリファブ・スプラウト(=パディ・マクアルーン)の曲のカヴァー集。2012年にも同様のアルバムが発表されており、これはその第二弾。コーネリアスにも多大な影響を与えたパディの曲を、弦楽アンサンブルも交えて聴かせる。一歩間違えば安直なイージー・リスニングに陥るタイプのサウンドだが、室内楽的なアレンジで統一された本作は、パディの曲の叙情的なムードを強調している。

スウェーデンのサックス奏者がリーダーを務めるカルテットの最新作は、プリファブ・スプラウト(=パディ・マクアルーン)の曲のカヴァー集。2012年にも同様のアルバムが発表されており、これはその第二弾。コーネリアスにも多大な影響を与えたパディの曲を、弦楽アンサンブルも交えて聴かせる。一歩間違えば安直なイージー・リスニングに陥るタイプのサウンドだが、室内楽的なアレンジで統一された本作は、パディの曲の叙情的なムードを強調している。

マッツ・グスタフソン+大友良英

『TIMING』

フリー・ジャズには滅法強いスウェーデンのサックス奏者と大友良英の共演盤。18年に公開レコーディングされたもので、大友はギター以外にもターンテーブルを使って予測不能なプレイで迫り、マッツはバリトン・サックスや自作楽器のフルートも吹く。静寂と轟音が交互に訪れるような構成で、ふたりは阿吽の呼吸で緊迫した即興演奏を繰り広げる。もちろん、静謐なパートも多いだけに、大友が発する激烈なノイズの存在感が際立つ。

フリー・ジャズには滅法強いスウェーデンのサックス奏者と大友良英の共演盤。18年に公開レコーディングされたもので、大友はギター以外にもターンテーブルを使って予測不能なプレイで迫り、マッツはバリトン・サックスや自作楽器のフルートも吹く。静寂と轟音が交互に訪れるような構成で、ふたりは阿吽の呼吸で緊迫した即興演奏を繰り広げる。もちろん、静謐なパートも多いだけに、大友が発する激烈なノイズの存在感が際立つ。

ヤコブ・ブロ

『Uma Elmo』

ECM三大ギタリストといえば、ラルフ・タウナー、テリエ・リピダル、ジョン・アバークロンビーとされているが、デンマーク出身のヤコブ・ブロもその中にいてもおかしくない。本作は尺八やフルートのような音色も聴かせるアルヴェ・ヘンリクセン(tp)、ブラッド・メルドーのトリオ出身のホルヘ・ロッシ(ds)という凄腕ふたりを迎えたトリオ作。ギターに様々なエフェクトをかけ、アンビエントにも通じるサウンドスケープを描出している。

ECM三大ギタリストといえば、ラルフ・タウナー、テリエ・リピダル、ジョン・アバークロンビーとされているが、デンマーク出身のヤコブ・ブロもその中にいてもおかしくない。本作は尺八やフルートのような音色も聴かせるアルヴェ・ヘンリクセン(tp)、ブラッド・メルドーのトリオ出身のホルヘ・ロッシ(ds)という凄腕ふたりを迎えたトリオ作。ギターに様々なエフェクトをかけ、アンビエントにも通じるサウンドスケープを描出している。

ヨタム・シルバースタイン & カルロス・アギーレ

『En El Jardin』

アルゼンチンのフォルクローレ・シーンの中核を成すカルロス・アギーレと、イスラエル出身のギタリスト=ヨタム・シルバースタインのデュオ。ジャズ、ラテン、クラシックなどのエキスを煮詰めたよサウンドは開放的で洗練されており、すっと耳に馴染む。また、完成までに2年間を費やしたというだけあり、スタジオ・ワークの妙が際立つ作品。アギーレはピアノ以外にもパーカッションやベースや管楽器も担当し、マルチな才能を見せつけている。

アルゼンチンのフォルクローレ・シーンの中核を成すカルロス・アギーレと、イスラエル出身のギタリスト=ヨタム・シルバースタインのデュオ。ジャズ、ラテン、クラシックなどのエキスを煮詰めたよサウンドは開放的で洗練されており、すっと耳に馴染む。また、完成までに2年間を費やしたというだけあり、スタジオ・ワークの妙が際立つ作品。アギーレはピアノ以外にもパーカッションやベースや管楽器も担当し、マルチな才能を見せつけている。

R+R=NOW

『Live』

ロバート・グラスパー、クリスチャン・スコット、テラス・マーティンら、現代ジャズの要人が集ったグループのライブ盤。各人のプレイは当然ぬかりないが、ソロよりも全体のアンサンブルに寄与している印象だ。デリック・ホッジ(b)とジャスティン・タイソン(ds)のリズム隊も派手なソロこそ少ないが、盤石で安定感のある演奏を聴かせる。ライブ会場の空気も含めてパッケージされたような音像も妙味で、ライブ当日の適度な緊張感が伝わってくる。

ロバート・グラスパー、クリスチャン・スコット、テラス・マーティンら、現代ジャズの要人が集ったグループのライブ盤。各人のプレイは当然ぬかりないが、ソロよりも全体のアンサンブルに寄与している印象だ。デリック・ホッジ(b)とジャスティン・タイソン(ds)のリズム隊も派手なソロこそ少ないが、盤石で安定感のある演奏を聴かせる。ライブ会場の空気も含めてパッケージされたような音像も妙味で、ライブ当日の適度な緊張感が伝わってくる。

V.A.

『Indaba Is』

南アフリカのヨハネスブルグでのシーンの活況ぶりを伝えるコンピレーションで、リリースはジャイルス・ピーターソン主宰のブラウンズウッドから。アフロビートを基調とした曲が目立つが、ミュージシャンによってはフリー・ジャズ的なプレイやエレクトロニックな要素も含み、サウンドの振幅は大きい。南ロンドンのシーンの隆盛ぶりを伝えた『ウィー・アウト・ヒア』の南アフリカ版と言って差し支えないだろう。ジ・アンセスターズの曲が個人的なベスト。

南アフリカのヨハネスブルグでのシーンの活況ぶりを伝えるコンピレーションで、リリースはジャイルス・ピーターソン主宰のブラウンズウッドから。アフロビートを基調とした曲が目立つが、ミュージシャンによってはフリー・ジャズ的なプレイやエレクトロニックな要素も含み、サウンドの振幅は大きい。南ロンドンのシーンの隆盛ぶりを伝えた『ウィー・アウト・ヒア』の南アフリカ版と言って差し支えないだろう。ジ・アンセスターズの曲が個人的なベスト。

【関連記事】

2020年リリースのおすすめ作品はこちら