投稿日 : 2021.06.28 更新日 : 2025.02.14

「これまでのジャズ」と「これからのジャズ」─村井康司 インタビュー

フュージョン以降のミクスチャー感覚

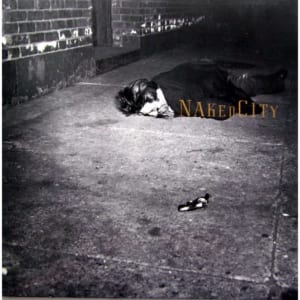

村井 それからもうひとつ、80年代から90年代にかけて、ジョン・ゾーンがやっていたことも興味ぶかい。一部で注目されただけですけど、今にして思うと、すごいことをやっていたんですよね。

──ジョン・ゾーンは88年にネイキッド・シティというグループを作りますね。

村井 彼は音楽を広く捉えているところがあって、アバンギャルド・ミュージックなんだけど、たとえば映画音楽やサーフミュージック、ヘヴィメタルやパンクとか、そういうものを自分の音楽に入れてしまっても構わないんだ、というスタンスでしたよね。“なんでもアリ” をそこまで極端にやった人はあまりいなかった。当時のジョン・ゾーンのマインドは、今のそれとどこか繋がっている気がするんですよね。

──92年にライブを見ましたが、客席には全身タトゥのスラッシュメタル風お兄さん、いかにも文化系の真面目そうなメガネ青年、パンクファッションの少女、アディダスのジャージを着たBボーイやスケーターなど、いろんな人種が入り乱れていて、なんか幸せな光景でした。

村井 まさに何でもあり。ネイキッドシティの後も、ジョン・ゾーンはビル・ラズウェルと一緒にペインキラーというユニットやったり、90年代の半ばにはマサダっていうアコースティックなカルテットで、ユダヤ音楽をハードバップマナーでやってたり、面白い試みがいろいろあった。

──その一方で、オーソドックスなジャズの流れにおける「90年代の大きな出来事」って何でしょうかね。

村井 うーん、これは以前にも誰かと話したんだけど、80年代に出たジャズのアルバムを100枚選べ、って言われたらさほど難しくはないんですね。だけど「90年代で100枚選べ」って言われると結構つらい。そんなにあったっけ? っていう。

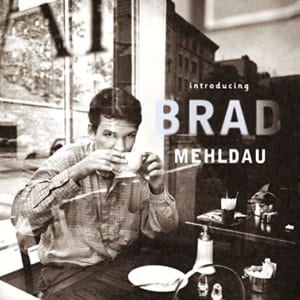

しいて挙げるなら、ジョシュア・レッドマンとブラッド・メルドーが出てきたことですかね。ただ、それでも印象は薄い。ジョシュアは非常に端正で巧いプレイヤーでバランスもいいけど、吹けば一発でわかるような強烈な個性の持ち主ではないですよね。

そのあとにブラッド・メルドーがリーダーとしてデビューしますが、メルドーの方が個性的ですね。だから、90年代を振り返ると「ジョシュアがあんまり迫ってこなかったな…」っていうね、そんな印象。あと、大きな出来事としては、91年にマイルスが亡くなったことでしょうか。

──90年代になると、ヒップホップとR&Bがポピュラーミュージックの一角を担うようになった。結果的にこのことが、現代のジャズに大きく作用しましたね。

村井 冒頭で話したロバート・グラスパーなんかに繋がる部分ですね。

──あと、この時期にイギリスでアシッドジャズと呼ばれるムーブメントがありました。一応「ジャズ」と名がついていますが、サウンド的にはソウルやファンク、レゲエやブラジル音楽、ラテンジャズなどが基軸になっている。つまり、70年代のフュージョンとよく似ています。

村井 ただし、そこにはDJやクラブカルチャーという新しい要素が加味されていますね。

──その血脈は、現在の南ロンドンを中心とした「UKジャズ」ムーブメントに繋がりました。

村井 それまでのイギリスのジャズといえば、70年代はじめ頃の、いわゆるジャズロックが注目された。キース・ティペットとかソフトマシーンとかね。これらは白人の音楽なんだけど、今のUKジャズってルーツがカリビアンの人が多いですよね。あれだけ強烈に出てきたのはすごく面白い。移民3世くらいの世代かな?

──そうですね、最初の世代はスカ、ロックステディ、レゲエで活躍して、90年代のアシッドジャズや現在のUKジャズで活躍しているのは2世、3世ですね。

村井 ジャズのはじまりはカリブ音楽の強い影響下にあったことを思うと、きわめて真っ当で自然なことだよね。最近「いいなぁ」と思うのは、わりと若いミュージシャンが、バップ以前のアーリー・ジャズはもちろん、フュージョン、AOR、カリビアンとか、いわゆるモダンジャズ以外の場所から自分のアイディアを持ってくること。そっちの方が自然と言うか、ミュージシャンはそういうマインドなんですよね。

アメリカのミュージシャンたちも、ある世代以下の人たちってすごくリテラシーが高いんですよ。これは教育によるところが大きいんですけど、音楽大学できちんとしたジャズヒストリーを学んでいる。その上で、例えばエディ・ラングを聴いて刺激を受けたジュリアン・ラージが現れたり、アート・テイタムとかテディ・ウィルソンにシンパシーを抱く若いピアニストもたくさんいます。

つまり、チャーリー・パーカー以降だけ聞いていればいい、ってことにもなっていない。そういうものをちゃんと普通に聞いて、これに対して音楽的なアプローチをいろいろ考えることができる、みたいなミュージシャンが増えている印象ですね。

──そうなると、聴く方も一定のリテラシーを求められますね。私のような素人は呑気に聞いているだけですが、村井さんのように論じる側は古典のマイナーなところまで掘り下げなければならない。

村井 そうなんですよ。聴く方も大変。それまでは知らなくてよかったんですよ(笑)。でも、そっちまで目配りがないと、この人は一体何をやっているのかわからない、ってことが起きる。

2020年代の新たな傾向は?

村井 たとえば、パスクァーレ・グラッソっていうイタリア出身のギタリストがいるんですよ。その彼が今年、デビューアルバムを出したんです。ソロ演奏でスタンダード曲を弾いていて、みんなが知ってるコール・ポーターとかエリントン、バド・パウエルの曲とかやってる。

音色だけ聴くと、ジョニー・スミスとかジミー・レイニーとか、そういう感じなんですよ。突拍子もなく新しい事をしていない感じなんだけど、よく聴くと、めちゃくちゃうまい。どうやって弾いているのかよくわからないんです。フルアコを指で弾いていてエフェクター類も全く使ってない。選曲もトーンも「普通」な感じなんだけど、普通のギタリストはこんなことできないよね、って演奏なの。

で、インタビュー読んだら、彼は「ギターでアート・テイタム(ピアノ)みたいに弾くにはどうすればいいか」を考えた結果、クラシックを学んだほうがいい、っていう結論に達してクラシックをすごく一生懸命やったそうです。

──なるほど。“曲芸みたいな演奏” を披露することが目的なのではなく、本人が「どうしても表現したい音」があって、それをやった結果 “ものすごい演奏になってしまった” ってところがポイントですね。しかもそれって、アート・テイタムの凄さと同じ本質を持っている。かっこいいですね。

村井 あれには虚をつかれた。新しい音色とかエフェクトを使うんじゃなくて、伝統的な音色でスタンダードをやりつつ、よく聴くととんでもない事をやっている。これからもしかして、そういう人が増えるような気もしてますね。

最近だと、サマラ・ジョイというボーカリストにも同じ感想を持ちましたよ。彼女はまだ21歳で、もうすぐアルバムが出るんですけど、これもスタンダードばかり。ビリー・ホリデイがやった曲が半分くらいで、あとはナット・キング・コールの曲とか。

すごく正統派で端正。別に派手なことはやらないし、声が特徴的というわけでもない。フェイク的なこともしないしスキャットをやるわけでもない。ただ、音程とかリズム感とか完璧で、この人超絶うまいなぁ…とひしひしと感じる。声の出し方にも無理がなくて余裕で歌ってる感じ。なのにつまらなくはない。

しかもそのアルバムに、パスクァーレ・グラッソも参加しているんですよ。たまたま同じ時期にそんな二人が一緒にやってるのを聴いてすごく驚いたし、これからこんな感じのプレイヤーが増えてゆくのかな、とも思いましたね。

──伝統的なマナーに則って、さりげなくすごいことをやる。これがひとつの傾向として現れると、また新しい局面に入った感じがしますね。

村井 最初の話に戻るけど、2012年に『ブラック・レディオ』が出て、その後にドーンと出てきた。ここからまた、ずいぶん情景が変わってきていますね。

──21世紀に入ってから、クラブミュージックやDJカルチャーの影響が強かったから、パスクァーレ・グラッソやサマラ・ジョイのような反動があってもおかしくないですよね。しかし村井さん、こんな未来を予想できました?

村井 できるわけがない(笑)。僕がジャズを聴き始めた頃、40年後のジャズがこうなっているなんて想像できなかった。もちろん、意外と変わらない部分も結構あるし、想像の外というか、考えもしなかったところが全く変わってたりもする。まあ、未来ってそういうもんだからね。

──じゃ、50年後のジャズを想像してもあまり意味ないですね(笑)。

村井 50年後のジャズか…。新宿ピットインはあるのかな(笑)。まあ、クラシックでは50年後もモーツァルトもベートーベンもやってるだろうし楽器や編成も変わらないですよね。ジャズも同じで、50年後もトランペットとサックスと、ドラムとウッドベースとピアノで、スタンダードをやってると思うんです。そういうプレイヤーはきっといっぱいいるでしょう。

ただ、そうじゃない事をやっているプレイヤーもいて、意外と同じ部分も結構あるけど、思いもしないところがガラッと変わってたりするかも。音楽的には結構同じだなーって思って聴いていると、見たこともない楽器がチラッと登場したりね。え? 何それ!? みたいな(笑)。

──ありそうですね(笑)。未来も見えませんけど、ジャズには「見えない過去」もあります。録音物になって100年くらいが経ちますけど、その数十年前にはすでに“ジャズらしきもの” が生まれていて、これは写真や文献でしか知ることができません。研究者としては、そこに行って「ジャズのはじまり」を見て、聴いてみたいと思いませんか?

村井 そりゃ見てみたいですよ。1900年くらいのニューオリンズ、行ってみたいですよね。どんな音楽だったのかな……。意外とつまんなかったりしてね(笑)。

──ははは。その演奏者たちに、今の状況を教えたら「えっ!? このテキトーな音楽が100年も続くの?」って驚くかもしれませんね。本日はどうもありがとうございました。

取材・文/楠元伸哉

この談話で紹介しきれなかったキーパーソンや、近年の重要作品はまだまだたくさんあります。そこで「現代のジャズを理解するための作品ガイド」として、2000年以降に発表されたアルバムを対象に、村井さんに20作品を選んでいただきました。ぜひ、こちらも併せてご覧ください。

村井 康司/むらい こうじ

村井 康司/むらい こうじ音楽評論家、編集者。1958年北海道函館生まれ。著書『あなたの聴き方を変えるジャズ史』『ページをめくるとジャズが聞こえる』(シンコーミュージック)、『JAZZ 100の扉』『現代ジャズのレッスン』(アルテスパブリッシング)ほか。尚美学園大学音楽表現学科講師(ジャズ史)。https://note.com/coseyroom/