投稿日 : 2021.09.02 更新日 : 2022.07.24

世界最大の音楽企業が向き合う「ジャズの現場」─ 編成・制作・マーケティング担当者はどう対峙しているのか

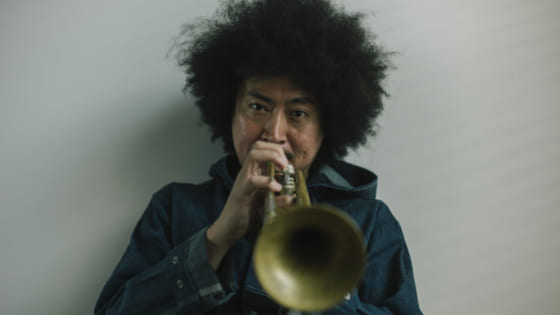

撮影/宮坂則世

MENU

「ジャズ」という音楽の市場に、日本のレコード会社はどんなアプローチをとっているのか。また、国内外の新作や旧譜の再発など、その制作にあたるスタッフはどんなディレクションをおこなっているのか。

“世界3大メジャー”と呼ばれるレコード会社のひとつ、ユニバーサルミュージック。その日本法人でジャズの編成部門を統括する斉藤嘉久さんに話を聞いた。まずは同部署がおこなっている業務の内容について。斉藤さんは「わかりやすく言うと…」と切り出し、こう続ける。

「私たちの仕事は大まかに3つです。『海外アーティストの新作』『国内アーティストの新作』『カタログ再発』。それらの編成・制作とマーケティングをおこなっています」

“カタログ”とは、同社が保有する「資産的な音源」の通称である。ユニバーサルのジャズは、このカタログ内容がすごい。ジャズの歴史上きわめて重要とされるレーベル「ブルーノート」を筆頭に、キャピトル、プレスティッジ、リバーサイド、ヴァーヴ、インパルス、ECMといった、50年以上の伝統を誇る “有名ブランド”が名を連ね、質量ともに圧倒的なカタログを誇る。こうした音源を国内で再発する際にも、さまざまな工夫があるという。

サブスク時代のCD市場

「いわゆる名盤と呼ばれる作品は、配信でも多く聴かれていますし、いまだにCDでも売れ続けています。ですから、我々も常にそれらを魅力あるものとして提示し続けることが大事です。かつては、アナログレコードのジャケットをミニチュア化した “紙ジャケ” のCDシリーズが人気を博しましたし、レア盤にスポットを当てた企画や、価格を1000円前後に統一した廉価版シリーズもブームになりました。また、日本ではハイレゾマーケットも重要ですので、そこにも目を配っています」

CDが売れる、というのはジャズ特有の傾向の一つだが、そこにはコレクター心理や音質の希求があるようだ。こうしたファンのニーズを察しながら再発企画を立案するわけだが、斉藤さんは自社のカタログ(=膨大かつ豊かな資産)をもっと上手に運用したいと考える。

「名盤は売れ続けているものの、都度、新しい見せ方やパッケージを提案してその魅力を再喚起していくことが大事です。また一方で、長年市場から消えている、知られざる良作や埋もれた佳作をどう再アピールして販売につなげるか、これも常に課題です」

ときには時期的な商機の到来もある。たとえば、先述のジャズレーベル「ブルーノート」が、2019年に創立80周年を迎えた。これに合わせてドキュメンタリー映画が公開。同時にポップアップストアが開設されるなど、様々なキャンペーンが張られ、効果的なプロモーションとともにブルーノートの名作が再発されている。

「現在もCDが売り上げの中心ではありますが、もはやそれのみを商材とする時代は終わりました。我々が扱っているのは “ジャズ”そのものです。この素晴らしい音楽を、いかに幅広い層に伝えて、後世まで残していくか。そのために、サブスクはもちろん、映画やイベント、他業種とのコラボレーションなど、あらゆる角度から生活の中でジャズに触れてもらえる機会を作ることも、とても重要な仕事です」

ジャズ愛と「仕事」

このブルーノート作品に携わるのは、斉藤さん自身にとって非常に感慨深いものがあるという。仕事でジャズを扱っているが、ジャズに心酔するファンとしての自分もいる。大学時代はジャズのサークル(早稲田大学ニューオルリンズ ジャズクラブ)に所属し、自らも楽器を演奏してきた。

「高校時代にブラスバンド部に在籍していたので、大学でも演奏を続けたいと音楽サークルを探していました。それで入部したのがニューオルリンズジャズクラブ。一般にはデキシーランド・ジャズと呼ばれる、ジャズ草創期のスタイルを研究するサークルです」

演奏するのは古い形態のジャズだったが、リスナーとしてはあらゆるスタイルのジャズを愛好していたそうだ。

「当時(1990年の初頭)、イギリスではアシッドジャズと呼ばれるクラブカルチャーが全盛でした。一方アメリカでは、ジョシュア・レッドマンやロイ・ハーグローヴ、クリスチャン・マクブライドといった、自分と同世代の新しい才能が現れた。リスナーとしては、どちらにも興味を惹かれました。サークルでは古いスタイルのジャズを演奏しながら、ニューオリンズからスイング、ビバップ、モダンジャズ、それに当時最新のジャズやクラブジャズまで、あらゆる時代のジャズを聴いていました」

そんな大学生活を経て、いざ就職となった時もやはり「音楽」は切り離せなかった。

「職業として “自分は何がやりたいのか” を考えた結果、自然とたどり着いたのがレコード会社でした。当時、東芝EMIがブルーノートの権利を持っていたので、そこでジャズを担当できたらいいな、と。でも残念ながら最終面接で落ちました」

ときはバブル崩壊直後。いわゆる就職氷河期の只中である。当然ながらレコード会社の採用人数も少ない。

「他社も落ちまくって、もうダメだ…就職浪人しようと思ったところで、最後に受けた外資系のポリグラムから採用通知が来ました」

ここで念願のジャズを担当することになる。

「当時、ポリグラム傘下のポリドールにはヴァーヴ(※1)があって、ハービー・ハンコックやロイ・ハーグローヴと契約して再び盛り上がってきた時期でした。本当にタイミングがよかったというか、ラッキーだったと思います」

※1:VERVE/1956年に創設された音楽レーベル。ジャズの名作を数多く発表し、70年代には新録作品のリリースを休止するが90年代半ばに“新生ヴァーヴ”が本格始動。以降も話題の新作を発表し続けている。

じつはその後、思わぬ形で “就職活動時の夢” が叶う。就職先のポリグラムが1998年にユニバーサルミュージックと合併し、同社は2012年にEMIのレコード部門を買収。結果、ブルーノートが自社に舞い込み、念願のブルーノート作品を担当することになるのだ。ただしこれはずっと後(15年後)の話。斉藤さんは当時のポリドールで懸命に “ジャズ仕事” をこなしていった。

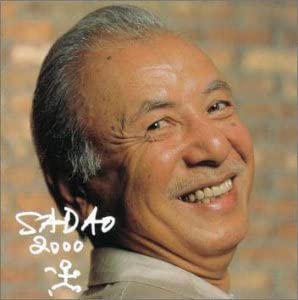

「入社から2年半後の96年秋にポリドールのジャズ担当に異動を命じられて、翌年、担当を任された初の大物ミュージシャンが渡辺貞夫さんでした」

渡辺貞夫に教わったこと

日本屈指の有名ジャズ奏者と、親子ほども歳の離れた新人担当者。はじめは距離を感じたという。

「まだ大学を出たてで、社会人としてもまるでなっていなかったので、最初の2〜3年は貞夫さんも “何だコイツは?”と思っていたはずです(苦笑)。そこから周囲の方々からいろいろ学びながら、私自身も知識や経験をつけていって “レコード会社の人間として何をすべきか” が少しずつわかってきて。貞夫さんともだんだんと話ができるようになりました」

そんなある日、渡辺貞夫から「新作のプロデューサーを紹介してくれ」と頼まれた。

「リチャード・ボナというカメルーン出身の新人ベーシストのデビュー盤をたまたまCDショップで見つけて購入したら、あまりにも素晴らしくて。貞夫さんにはアフリカ音楽のルーツもあるので、『まだ新人ですが、次回作のプロデューサーにどうでしょう?』と提案してみました。すると貞夫さんはジャケット写真を見て『いいね、いい顔してる』と(笑)。それからアルバムを聴いてもらったところ即決でした」

こうして、アルバム『SADAO 2000』(2000年)は誕生したわけだが、さすが “直感” で応変するジャズミュージシャン。渡辺貞夫の見立てに間違いはなかった。このコラボレーションを機に、以降もリチャード・ボナとは何度も共演を重ね、現在も厚い親交が続いている。あのとき、斉藤さんも直感にまかせて手柄を立てたわけだが、それは若さゆえ。「怖いもの知らずというか、今だったらもっときちんと調べてから提案します」と苦笑する。

とはいえ、かの巨匠から「新作のプロデューサーは誰がいい?」と訊かれるのだから、若いながらも信頼されていたのである。レコード会社で仕事をする上で大切なのは「演奏家としっかり対峙すること」と斉藤さんは語るが、その大切さに気づかせてくれたのも渡辺貞夫だったという。

「貞夫さんを担当して3年くらい経った頃、ふとした会話の流れで『斉藤君は将来、レコード会社で何やりたいの?』と訊かれました。それで私はなんとなく『昔のジャズの未発表音源を発掘して世に出したいです』と答えたら、貞夫さんの顔色が一気に変わって。そしてきっぱりと言われました。『そんな死んだ音楽を仕事にしてどうすんだ。目の前に生きてるミュージシャンがいるんだから、生きてる音楽をやれよ』と」

確かにその通りだ。という感得とともに、目から鱗が落ちたという。

「そこからですね、自分の中で何かが変わったのは。レコード会社にいて、目の前のミュージシャンとちゃんと対峙できないようでは何の意味もない。今を生きていている、その人が創り出す音楽も生きてるわけですから」

生きた音楽の担い手たち

いま、ユニバーサルミュージックが手がけている “日本のジャズミュージシャン” の作品は多種多様だ。海外レーベルに所属するアーティストなど、それぞれに契約の形態は異なるが、上原ひろみ、小曽根真、山中千尋、ハクエイ・キム、桑原あい、黒田卓也、BIGYUKI、寺井尚子らの作品をリリース。その作風はバラエティに富んでいる。

「当然ですが、アーティストもタイプはさまざまです。たとえば、本人の中に明確なビジョンがあって我々もそれに賛同する場合は、その具現化に向けてサポートし、時には助言をしたりします。一方で、企画段階からアーティストと一緒にアイディアを出し合いながら制作することもあります。コンセプト固めから始まって、プロデューサーは誰がいいか、どんなミュージシャンに参加してもらうのが良いか、一緒に考えながら作品を練り上げていく。どちらにしても腕が鳴るというか、そこはまさに我々の仕事の醍醐味の一つです」

こうした「作品づくり」だけでなく、作品を周知させるための「仕掛けづくり」も大事な仕事だ。ごく最近まで、音楽作品といえばCDだったが、現在はストリーミングなどの配信が主流になりつつある。この10年で激変した「音楽をとりまく仕組み」にあわせて、フレキシブルかつクイックな対応が必須である。

同様にジャズという音楽もまた、時代とともに変貌し続けている。特に近年では、ジャズというジャンル分けすら無意味に思えるような、自由で魅力的な表現が咲き誇る。こうした変化に伴う新たなファン層の開拓や、作品ごとに適正なアピール法を探るのも重要な任務だ。

「いわゆる通常の “ジャズの新譜”のプロモーションは、長年ずっと定型化した手法でした。ところがこの5年くらいで、それも大きく変化しました。プロモーションのアイディアは、チーム内の若いスタッフはもちろん、若手アーティストからヒントを得ることもあります。彼らの中にはプロデューサー気質を持った人も多くて、自分自身の見せ方や、どんな作品がどんな効果をもたらすのか、といったことをしっかりと考えている。発想も面白いですし、とても刺激を受けています」

これまでは紙媒体や放送局を軸にプロモーションを展開してきたが、そうした従来の方法に加え、SNSや動画コンテンツなどネットを駆使したアピールも欠かせない。そのためスタッフ間でも自由闊達な意見と情報の交換が行われ、制作や宣伝のアイディアを導き出している。

「編成やマーケティングのスタッフが、思いついた企画やちょっとしたアイディアを自由に提案するミーティングを毎月設けています。これイイよね、これ面白くない? みたいなトピックを各自のアンテナから引っ張ってきて出し合う。それを組み合わせたり発展させながら、実現化していくこともあります」

そこで肝心なのがスピードだ。強大なメジャーレーベルではあるが、小回りの良さや柔軟性においてはインディーズに軍配が上がることもある。特にアルバム制作において、その差は顕著だ。

「CDをリリースするにあたり、発売の3か月前に編成会議があって、締め切りまでにジャケットを入稿して、マスターを納品して、という長年培って出来上がったレコード会社のサイクルがあります。でも、インディーズやアーティスト個人なら、そのサイクルにとらわれず、どんどん新しい作品を世に出すことが可能です。もちろんYouTubeやネット上で展開されるコンテンツのスピード感にもかなわない。ユニバーサルならではの、国際的に通用するアーティストを手がけていくのはもちろんですが、スピード感のあるリリースや、それを踏まえたアーティストとの契約など、検討するべきことは沢山あります」

現場に足を運ぶことの大切さ

ネット社会に即応した新たなプロモーションや、制作の仕組みづくりは急務だ。しかしその一方で、足で稼ぐ成果や、人づきあいの現場を疎かにしてはいけない。社交がいかに大切か、斉藤さんは身をもって知っている。

「ある時、役員から『八代亜紀さんでジャズアルバムを作ってほしい』というお題を出されました。引き受けたのはいいけれど、一体どんなアルバムを作るべきか見当もつかない。そこで、まずはご本人に会って話を伺いました。すると、八代さんが熊本から上京して間もない頃、銀座のクラブでジャズを歌っていたことを知りました」

このとき八代亜紀の語った「ジャズ」とは、広く「スタンダードなポップスや流行歌」を指していた。昔はジャズと歌謡曲の垣根が曖昧だったのだ。そんなフィーリングを作品に落とし込めるプロデューサーを探さなければならない。歌謡曲と演歌とジャズのすべてに通じていて、なおかつ八代亜紀のことを好きでいてくれる人…。そんな新たな難問は、意外な場所で解決した。

「新宿のクラブで、古いジャズやジャンプ&ジャイブ、昔の日本の流行歌をミックスしてかけるイベントがありました。そのDJブースにいたのが小西康陽さん。小西さんはジャズや歌謡曲にも造詣が深いので、ピンときて、バーカウンターに戻ってきた小西さんに『八代亜紀さんはお好きですか?』と聞いたら『大好きですよ』と」

事情を話したところ、プロデュースを快諾してくれた。

「後日、小西さんと一緒に八代さんに会いに行きました。そこで小西さんは八代さんの話していることをすべて理解されていたので、『ああ、これできっと大丈夫だ。自分の役目はほぼ終わった』と(笑)。それでできたのが『夜のアルバム』という作品です」

こんな話もある。米サックス奏者のローガン・リチャードソンが来日した折、ライブ会場を訪れていた斉藤さんは、顔見知りの出演メンバーや知人らと飲みに行くことになった。

「彼が参加したニコラ・コンテのライブ終わりで、バンドメンバーや関係者で連れだって近くの居酒屋に行きました。そしたら隣りに座った初対面のローガンが『俺、パット・メセニーとアルバム作ったんだけど、ユニバーサルで出さないか?』って急に持ちかけてきた」

斉藤さんは「えっ? いいの!?」と驚いたという。

「それで、すぐにドン・ウォズ(ブルーノート・レコードの社長)に話したら『ぜひブルーノート経由で世界リリースしよう』と。話しかけられたときは、居酒屋に人が集まりすぎて “やばい、お会計どうしようか…” と気を揉んでいましたが、最終的には “これは安くついたな” と(笑)」

後日、斉藤さんはローガン・リチャードソンに尋ねた。「なんで僕に、あんないい話を持ちかけてくれたの?」。すると彼はこう言った。

「アメリカではレコード会社の人間は普通あんなところにいない。しかも君は我々の中に自然と溶け込んでいた」

会議室にいて、どれだけ頭で考えたところで実現できない。その現場にいなければ形にならなかった。そんな事例を斉藤さんは何度も体験してきた。無論、コロナ禍の昨今ではこうした立ち回りも困難だが、いつも音楽の現場を意識し、演奏家と真摯に向き合う。それが、良い作品をつくるための心得のようだ。結局のところ音楽は「人」が作るものだから。

渡辺貞夫の言葉は、今も斉藤さんの原動力になっている。こうしてまた新たな作品が、世に送り出されてゆくのだろう。

撮影/宮坂則世

UNIVERSAL MUSIC JAPAN

ジャズのリリース情報