投稿日 : 2021.12.29

【2021年 下半期ベスト】ジャズ・アルバム BEST 30

構成・文/土佐有明

2021年「上半期」のベスト30 はこちら

https://www.arban-mag.com/article/71162

akiko

『ウクレレレディ』

今年デビュー20周年を迎えたヴォーカリストがコロナ禍で制作したアルバム。全編、ウクレレの弾き語りで、ゲストは一切なし。弾き語りの一発録音だったそうで、20年前だったら許せなかったようなミステイクもそのまま収録されているとのこと。いい具合に肩の力が抜けており、リラックスした風情が心地よい。スタンダード・ナンバーからハワイアンの名曲「アロハ・オエ」まで全20曲を収録。すぐそばで歌っているような親密さもあり。

ブランディー・ヤンガー/Brandee Younger

『Somewhere Different』

ローリン・ヒル、ジョン・レジェンド、コモンなどとの共演歴もあるハープ奏者/コンポーザーのインパルスからのアルバム。アリス・コルトレーンや、実際に共演もしているファラオ・サンダースからの影響を感じさせるが、単なる二番煎じや焼き直しじゃない。スピリチュアル・ジャズをネオ・ソウル的な意匠を上書きしたようなサウンドはまさに2021年ならではのもの。マーカス・ギルモアのドラムが光る。

ブレメー/マッコイ Bremer/McCoy

『Natten(The Night)』

デヴィッド・バーンの指揮の元、世界中に点在する良質な音楽をピックアップし、リリースしてきたルアカ・バップからの作品。その情報だけでも期待せざるを得ないが、実際はそうした想像の上を行くクオリティ。デンマーク出身のピアニストとベーシストが創り出す世界は、音量をどこまで上げても静謐な響きがあり、凛とした空気を醸成している。インディー・クラシックやチル・ウェイヴやECM作品などと共振する部分も。デジタルのみでの販売。

ビル・チャーラップ・トリオ/Bill Charlap Trio

『Street Of Dresms』

1997年に結成されたピアノ・トリオの4年ぶりのアルバムはブルーノートからのリリース。デューク・エリントン、デイヴ・ブルーベックといったジャズの大御所の曲を取り挙げている。原曲のおいしいところを残した、けれん味のないサウンドを構築。対象となる曲への敬意と愛情の想いも端々から伝わる。ここまでメインストリームに振り切ったアルバムも意外と少ないのでは? ビル・エヴァンスやキース・ジャレットのトリオに飽きたという方もぜひこれを。

クリスチャン・マクブライド・アンド・インサイド・ストレート/Christian McBride & Inside Straight

『Live at The Village Vanguard』

アレンジに凝ったけれん味たっぷりのジャズもいいけど、雑味やエグみのない王道のジャズがたまに聴きたくなるんだよなあ、というリスナーにもってこいのアルバム。ベースのマクブライドの他に、カール・アレン(ds)、エリック・リード(p)、スティーヴ・ウィルソン(as,ss)が参加。目玉となるのは、マクブライドがジャズ・キャンプで見つけた若手のウォーレン・ウルフ(vib)だろう。演奏は衒いのないビバップだが、聴く度に味わいが増すスルメ系。

クレイグ・テイボーン/Craig Taborn

『Shadow Plays』

カール・クレイグのインナーゾーン・オーケストラに参加したり、ブルー・シリーズからフリー寄りのソロを発表するなど、クレイグ・テイボーン(key)にカッティング・エッジな印象を抱いている人も多いはず。そして、その印象はECMからのソロ・ピアノ作である本作を聴いても変わらない。静謐で禁欲的な世界ゆえに、気を緩めて聴くのが難しいアルバムだ。だが、虚心坦懐につきあってみれば、実に豊穣な音楽が待ち受けていることに気づくはず。

アイヴィン・オールセット/Eivind Aarset

『Phantasmagoria』

ノルウェーのギタリスト、アイヴィン・オールセットのカルテット作品。日本でも一時期耳目を集めたレーベル、ジャズランドからのリリースだ。ギターの他に、エレクロニクスやエフェクター、メロントロンも使用した本作は、アンビエントやチル・ウェイヴとも共振。サウンド・テクスチャーの美しさにも惚れ惚れする。しかしジャズランド、サックス奏者ホーコン・コルンスタのアルバムも傑作だったが、そちらも話題になっていないのが残念な限りだ。

イリアーヌ・イリアス/Eliane Elias

『Mirror Mirror』

80年代から活躍するブラジル出身のピアニストの最新作。ヴォーカリストとしても高い評価を得ている人だが、本作ではピアノに専念。イラケレのリーダーだったチューチョ・バルデース、逝去したばかりのチック・コリアという、イリアーヌが尊敬するふたりとのデュオ・アルバム。ストレードアヘッドなジャズを中心としながらも、時に美麗で官能的な響きも顔を覗かせるのもいい。チックが弾くスタンダード曲の端正な響きといったら!

ホーカン・ブロストローム/Hakan Brostrom

『My Cat Siri』

スウェーデンのジャズを牽引するサックス奏者=ホーカン・ブロストロームは、エスビョルン・スヴェンソン、ボボ・ステンソン、パレ・ダニエルソンといった北欧の名手と共演し、ビッグ・バンドへも参加している鬼才。本作はオーセンティックなビバップを中心とした正攻法のアルバムだが、アンサンブルの妙が堪能できる。刺激の強いものばかり聴いていると、こういう正攻法のジャズも聴きたくなるってもの。ホーカンの柔軟性に富むプレイが光る一枚。

桃井裕範/Hironori Momoi

『Flora and Frauna』

世界中をツアーし、国内では中森明菜、稲垣潤一等のサポートも務めるドラマーの3作目。前作から8年ぶりのリリースだが、その間に消化、吸収したものがここにきて噴出しているよう。オーソドックスなジャズもあるが、ヒップホップやインディー・ロック風の曲も目立っている。ギラッド・ヘクセルマン、ニア・フェルダーという新世代ジャズを担うギタリストをそろえたのみならず、Gotch(ASIAN KUNG-FU GENERATION)を迎えた曲も。

イシュマエル・アンサンブル/Ishmael Ensemble

『Visions Of light』

ブリストル発のアルバムだと聴いて、なるほど、と思った。タビーでドープでメランコリックなサウンドに、マッシヴ・アタックやポーティスヘッドといった彼の地を代表するミュージシャンたちとの共通性を感じたからだ。妖艶な声を聴かせる女性ヴォーカルも、ブレイクビーツを採り入れたトラックも、いかにもブリストル発といった趣。サックス奏者でもあるピート・カニングムが全体を統御しながらも、ソロ・パートでは痙攣したような演奏を聴かせる。

ジェイミー・ブランチ/Jaimie Branch

『Fly or Die Live』

世界的にも数少ない女性ジャズ・トランぺッターの2枚組のライヴ盤。ジェフ・パーカーやカルロス・ニーニョなどのアイテムをリリースしてきた名門インターナショナル・アンセムからのリリースだ。シカゴ・アンダーグラウンドのチャド・テイラーの背後から煽るようなドラムが全体を引き締めている。気怠いスポークン・ワーズや鬼気迫るシャウト、パティ・スミスを想わせるヴォーカルも絶妙なアクセントとなっている。

ジャマイア・ウィリアムス/Jamire Williams

『But Only After You Have Suffered』

新世代ドラマーを代表するジャマイア・ウィリアムスは、地元ヒューストンでクリス・デイヴやケンドリック・スコットと同じ名門高校で学んだ傑物。本作には、ジェイソン・モラン、コーリー・キング、サム・ゲンデル、シャソルが参加。スピチリュアル・ジャズとアブストラクト・ヒップホップが同居するようなスモーキーでサイケデリックな音像には中毒的な魅力が。ジャマイアのプロデューサー的な資質も全開となっている。

ジェフ・パーカー/Jeff Parker

『Forfolks』

ジェフ・パーカーはトータスのメンバーの中でも最もジャズ寄りの嗜好を持つギタリスト。AACMというシカゴのジャズ組織の一員でもある。一昨年出た『Suite For Max Brown』はヒップホップのフィーリングを活かしたアルバムだったが、本作はギター1本で変幻自在のサウンドを描出する。相変わらず音色はローファイだが、ギター1本でここまで広がりのある世界を創出するのは流石。セロニアス・モンク「Ugly Beauty」のカヴァーが素敵だ。

ホルヘ・ロッシ/Jorge Rossy

『Puerta』

ブラッド・メルドー・トリオのドラマーを10年務めた才人のソロ作。スペイン出身の彼はピアノやヴィブラフォンやマリンバを演奏しており、ECM特有の“クリスタル・サウンド”を地で行く演奏を披露。透き通ったサウド・テクスチャーの麗しさに陶然とさせられる。ギミックや派手さこそないが、じっくり向き合うことで細かなニュアンスが行間から伝わるはず。南米やアフロ・キューバンのリズムを探求してきた成果も滲む。

ジョルジャ・スミス/Jorja Smith

『Be Right Back』

弱冠20歳でデビューしたUKの女性ヴォーカリストのEP。前作に比べて打ち込みのビートが支配的で、ラテンやレゲエ、ドラムンベースなどのリズムをちらつかせる。シンガーとしての成長ぶりも目を見張るものがあり、艶めかしい歌声や表現力の豊かさに圧倒される。過去作ではエイミー・ワインハウスやアデルからの影響が濃厚だったが、本作はそれもなし。サウンド面ではポーティスヘッドを連想させるところも。

マシュー・ハルソール/Matthew Halsall

『Salute to the Sun(Live at Hallé St Peter’s)』

ゴンドワナレコーズの創設者で、プロデューサーやDJとしても活躍するUKの異才、マシュー・ハルソールの最新作。ブリティッシュ・ジャズの系譜を継ぎながらも、オーセンティックなビバップにも柔軟に対応し、スピリチュアル・ジャズにも接近する。そのサウンドはハイブリッドで、ジャズ特有の雑駁さをあぶり出している。フレッシュで若々しく、音楽的ポテンシャルが大きいので今後が期待される逸材ではないだろうか。

モーリッツ・ファン・オズワルド/Moritz Von Oswald『Dissent』

テクノとダブとジャズが絶妙なバランスで同居するアルバム。元々シンセサイザーやドラムをリアルタイムでダブ処理していくライヴに定評のあったモーリッツだが、本作はその臨場感や緊迫感をうまくスタジオ盤に落とし込んでいる。エレクトロニック・ミュージックに括られる作品ではあるだろうが、例えばヤン・イェリネクをジャズ・サイドから捉える向きがあるのと同様に、本作にもジャズならではの空気が漂う。

ネイト・スミス/Nate Smith

『Kinfolk 2: See the Birds』

ヴルフペックの別動隊、フィアレス・フライヤーズのメンバーでもあるドラマーの新作。ドラム一台だけの演奏が詰まったソロ・アルバム『Pocket Change』(2018年)も秀逸だったが、こちらはアラバマ・シェイクスのブリタニー・ハワードや、ヴィブラフォン奏者ジョエル・ロス、ジャズ・ヴァイオリン界を牽引するレジーナ・カーター等が参加。演奏はサウンドのヌケが良く、アルバム一枚を通しての構成力にも舌を巻く。

オーネット・コールマン・カルテット、ジョー・ロヴァーノ/Ornette Coleman Quartet & Joe Lovano

『Dancing in Your Head』

巨匠オーネット・コールマンのグループで活躍した面々と、ビル・フリゼールやエスペランサと共演したサックス奏者が組んだアルバム。なるほどこれがハーモロディクス理論の神髄か……とはあまり思えないのだが、全員が明後日の方向に向かってプレイしていながら、一定のまとまりがある作品。痛快で奇異な演奏が繰り広げられる。

パンデミック・オノ・バンド/Pandemic Ono band

『Pandemic Ono band』

オルガンの小野みどり、ギターの三原淑治などから成る4人組。冒頭からレッド・ツェッペリンの「移民の歌」をオルガン・ジャズに改変し、独自に仕立て上げる手際の良さに驚嘆。オルガンの音色は60~70年代の英国ジャズのそれを踏襲したようにも聞こえ、ソフト・マシーンやレコメン系を愛好するリスナーにもぜひ聴いてほしい作品。洗練されたジャズを聴きこんでいる方には、このアーシーなサウンドが逆に新鮮に思えるはず。

ペッター・エルド/Petter Eldh

『Projekt Drums Vol. 1』

スウェーデン出身でドイツを拠点にしているベーシストのアルバム。彼はこれまでもビート・ミュージック的なサウンドを試行しており、リチャード・スぺイヴンのバンドにも参加していた。本作は、スぺイヴン、ネイト・ウッド、エリック・ハーランドなど6名のドラマーを迎え、研ぎ澄まされたビートに専心したアルバム。ドラマーの中には知らなかった名前もあるのだが、いずれも鮮烈。逆に言えば本作を機にお気に入りのドラマーを探すのも一興かと。

ポルティコ・カルテット/Portico Quartet

『Monument』

UKジャズ・シーンの台風の目となりそうなこの4人組は、サックス、ベース、ドラムス、そしてハング・ドラムという楽器から成る。スイスの工房で開発されたハング・ドラムはスチール・パンにも似た独特の音色で、音響派やポスト・ロックに慣れた耳にはすっと馴染むだろう。アンビエント、ミニマル、アフリカ音楽の意匠をまとったサウンドもこれまで通り。別稿で触れたマシュー・ハルソールのゴンドワナ・レコーズからリリースされた。

RIO

『RIO』

CRCK/LCKSのメンバーでもあるギタリスト、井上銘がプロデュースを手掛けたウクレレ奏者のアルバム。幼少期からウクレレを手にし、ハワイに住んでいた3年間では武者修行よろしくセッションを日常的にこなしてきたそうで、その成果がこのデビュー作に結実。ウクレレの文法を上書きするような演奏を聴かせ、「ウクレレってこんな音も出せるの!?」という驚きが多数あり。弱冠20歳ながらこのクオリティ、アンファン・テリブルと呼ばざるを得ない。

藤井郷子 東京トリオ/Satoko Fujii Tokyo Trio

『Moon On The Lake』

藤井郷子は海外での評価が高く、米国の『ダウンビート』誌の評論家賞4部門を獲得したピアニスト。本作はベースの須川崇志、ドラムの竹村一哲とのトリオ編成によるライヴ盤。メリハリの効いた構成と緊迫した空気が特徴の一枚で、18分ある曲でもダレない。フリーキーで面妖な藤井のピアノはもちろん、沈黙を切り裂くように斬れこんでくる竹村のドラム、堅実に土台を支える須川のベースもいい仕事っぷり。次々に作品を出す藤井だが、まったくハズれがない。

セルマ・ピントン/Selma Pinton

『Time Goes Too Slow』

スウェーデンはジャズ大国でもあり、その国で特に今後の活躍が期待されているシンガーがセルマ・ピントンである。現在、ストックホルム王立音大2年生の弱冠22歳。2018年2月には自己のカルテットでファースト・アルバム『A Lifetime』を発表。2019年秋には、スウェーデン放送の新人賞にノミネートされた。22歳の若さでスタンダードからモダンジャズまで完璧にこなす余裕と貫禄は、生まれながらの才能としか言い様が無い。

大江千里/Senri Oe

『Letter to N.Y.』

長いことNYに暮らす大江だが、本作はNYの自宅ですべてを演奏した。ここ10年ほど彼がジャズと格闘してきたことは意外に知られてないが、本作もエレクトリック・ジャズを主軸にしたサウンドが展開されている。マーク・ジュリアナのビート・ミュージックとシンクロしている箇所もあり、ドラムンベースやブレイクビーツも効果的に使用されている。大江の弾くローズは淡いロマンティシズムを滲出させており、堂々と本作の主役を張る。

テイラー・アイグスティ/Taylor Eigsti

『Tree Falls』

個人的に今年最もたくさん聴いたアルバム。テイラーはピアニストとしてここ10年ほどサイドマンとしては活躍していたが、リーダー作としてはなんと11年ぶり。ソロピアノからうたもの、管弦楽曲までヴァラエティに富み、特に幅広いアレンジの妙が聴きものだ。ヴォーカルは前作にも参加していたベッカ・スティーヴンス、昨今頻繁に共演しているグレッチェン・パーラト、ケイシー・エイブラムスの3人が参加。

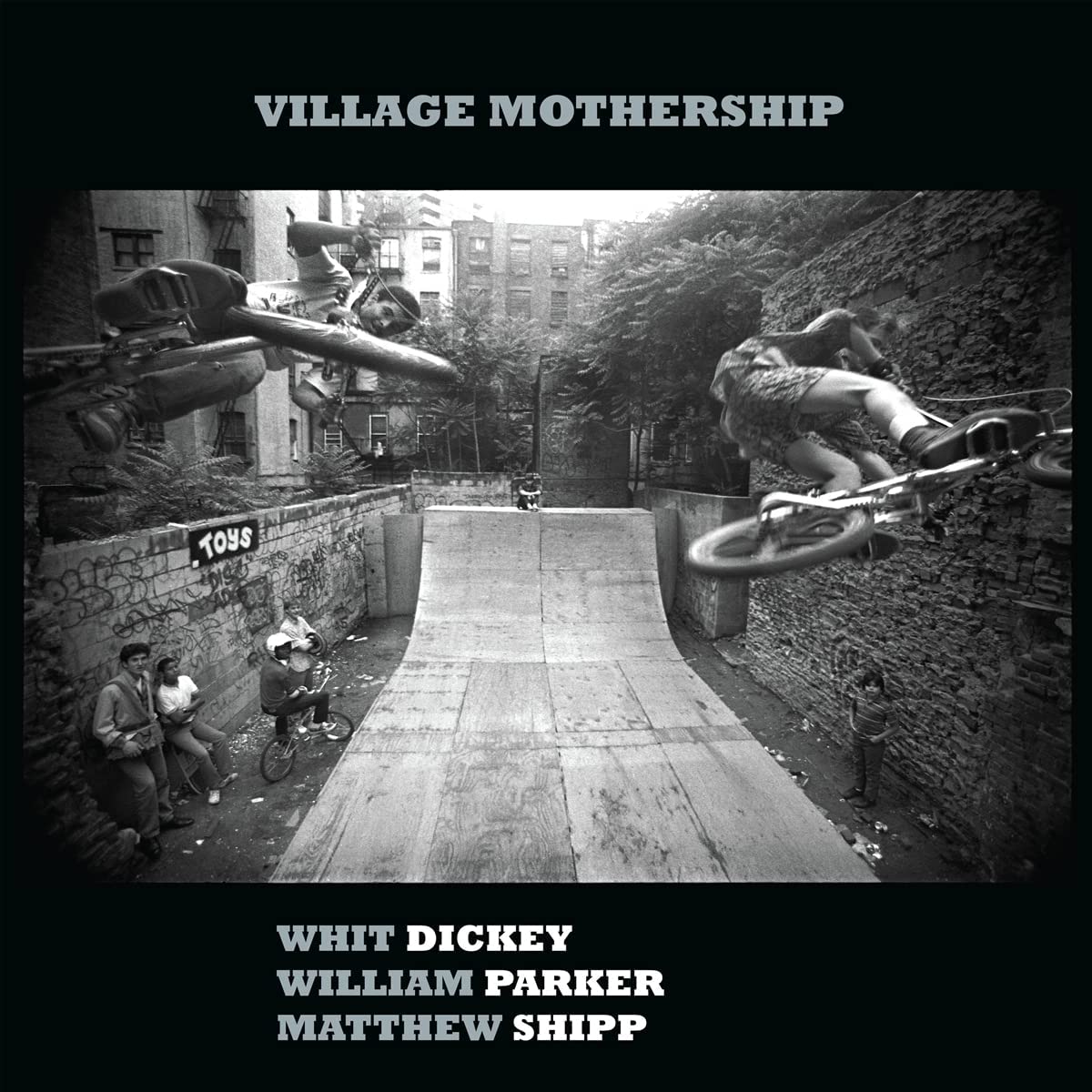

ウィリアム・パーカー、ウィット・ディッキー、マシュー・シップ/William Parker, Whit Dickey, Matthew Shipp

『Village Mothership』

サースティー・イアーなる先鋭的レーベルの中で、ジャンル横断的でエクレクティックなアイテムを次々にリリースしてきたブルー・シリーズ。その中心人物だったメンバーが久々に揃ったのがこのピアノ・トリオ。特に秀逸なのが、フリーとビバップの裂け目をむき出しにしたようなシップのピアノ。セロニアス・モンク、ジャッキー・バイアード、アンドリュー・ヒル、セシル・テイラーなどが好きな人には特にお勧め。

『HOMUNCULUS Original Motion Picture Soundtrack』

伝説的カルト漫画を実写映画化した『ホムンクルス』のサウンドトラック。映画版は衝撃的なサイコ・ミステリーだったが、同作の劇伴を担当したのが、江崎文武(WONK)と ermhoi(millennium parade)。不穏でおどろおどろしい作風と絶妙にシンクロしたフラジャイルなサウドスケープを創出している。特に、延々と虚空を浮遊しているようなシンセサイザーの音色が印象的。熟知の仲であるふたりだからこその産物と言えるだろう。

2021年「上半期」のベスト30 はこちら

https://www.arban-mag.com/article/71162