TAG

アート・ブレイキーアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズウィントン・マルサリスウェイン・ショーターカーティス・フラーリー・モーガン日野皓正

投稿日 : 2022.03.22

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

昨年、初来日時の未発表ライブ音源が発表されて話題となったアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ。グループが誕生した1950年代から80年代までの長きにわたって数々の名プレーヤーが去来したその名門の門下にウィントン・マルサリスが入ったのは1980年、18歳のときだった。現在聴くことができる彼の最初の音源の一つが、モントルー・ジャズ・フェスティバルのステージの記録である。80年代から今日までジャズ界を一身に背負ってきた天才プレーヤーの原点がここにある。

1961年1月のアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの初来日にともなうファンキー・ジャズ・ブームの過熱ぶりを「蕎麦屋の出前持ちまで、口笛で『モーニン』を吹いていた」と表現したのは、ジャズ評論家の油井正一氏との由である。パーソナリティを務めていたラジオ番組での発言だったそうだ。昨年末に出版された『ニッポンの音楽批評 150年・100冊』(栗原裕一郎・大谷能生著)を読んで、その「蕎麦屋話」には元ネタがあったことを知った。1918年(大正7年)に出た『月刊楽譜』という音楽雑誌の3月号に次のようなくだりがあると紹介されている。

「耳ざわりのいい歌が、中学生なんかによって広められる。そうして結局は蕎麦屋の出前持の口笛に吹奏されるという順序である。これらの流行曲が進歩しようと廃ろうと真正の洋楽の発展には何の交渉もあるまい」

これは西洋クラシック音楽こそが正当な洋楽であるという立場から、当時浅草で大ブームとなっていた「浅草オペラ」などの流行歌を批判した文章で、油井氏の発言とは文脈が異なるものの、「蕎麦屋の出前持ち」という表現はそっくりそのままである。流行の極まりを表現する一種の慣用句のようなものだったのだろう。

こういう職業差別意識丸出しの言い回しを、今日の世に得意げに口にする人もまさかあるまいと思うが、少なくとも60年代当時にあってこの言葉が人口に膾炙(かいしゃ)したことは、当時のジャズ・ブームが、自分たちは蕎麦屋の出前持ちよりも上等な人間であるというジャズ・ファンの自意識によって支えられていたことを示している。ジャズが結局大衆音楽のメインストリームから早々に滑り落ちて、「蕎麦屋の出前持ちも聴かない音楽」になっていったのは、ジャズ愛好家の選民意識の鼻持ちならなさを人々が感じ取ったからではなかったか。

さて、日本においてファンキー・ジャズのまさしく「メッセンジャー」となったアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズだったが、来日時点でバンドのファンキー化の立役者だったベニー・ゴルソンはすでにおらず、テナー・サックスの席にウェイン・ショーターが座ることによって、バンドの脱ファンキー化とモード・ジャズ化が進みつつあった。

その60年代型ジャズ・メッセンジャーズが、40年代のビバップの代表曲である「ナウズ・ザ・タイム」や、50年代のファンキー・ジャズの代名詞である「モーニン」を演奏したのは日本のファンへのサービスにほかならなかった。しかし、それらの曲におけるウェインのソロを聴いたジャズ評論家やジャズ・ミュージシャンたちは、それが自分たちが知っているジャズではないことを感じ、何か新しいことが確実に起こりつつあることを知ったのだった。小川隆夫氏の『伝説のライヴ・イン・ジャパン』によれば、日野皓正は演奏終了後に楽屋を訪ね、ウェインやリー・モーガンのレッスンをじかに受けて、モード・ジャズのコンセプトを初めて理解したという。

この時点で、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズは間違いなくモダン・ジャズ・シーンの先頭を走っていたが、その輝かしい時代が続いたのはそこからわずか数年程度だった。バンドの音楽監督に就任したウェインの希望でトロンボーンのカーティス・フラーを加えて三管の分厚いサウンドを得たのち、さらにトランペットをフレディ・ハバード、ピアノをシダー・ウォルトンに換えたジャズ・メッセンジャーズは、そのラインアップを頂点として時代の主役の座から退場することとなった。1964年にブレイキーのもとを去ったウェインは、マイルス・デイヴィスのバンドに加わり、そこで新たな一時代を築くことになる。

アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの音楽を愛好する人の多くにとって、おそらくこの時代までのジャズ・メッセンジャーズこそがジャズ・メッセンジャーズであるはずだが、バンドはその後も活動停止と再開を繰り返しながら継続した。再びこの名門バンドがジャズのメインストリームに浮上するのは、ようやく1980年になってからである。きっかけは一人の天才トランペッターの加入であった。

ウィントン・マルサリスがジャズ・メッセンジャーズに加入した経緯は、ジャズ評論家の中山康樹氏の遺作となった『ウィントン・マルサリスは本当にジャズを殺したのか?』に詳しい。

クラシック音楽家を目指して故郷ニューオリンズからニューヨークに出てジュリアード音楽院に入学したウィントンをジャズの世界にいざなったのは、日系二世のジャズ・ドラマー、アキラ・タナだった。ウィントンのルーム・メイトでもあったタナは、当時のジャズ・メッセンジャーズのピアニストであったジェームス・ウィリアムスに連絡し、ジャズ・クラブでの演奏にウィントンをシット・イン(飛び入り)させる手筈を整えた。アート・ブレイキーがシット・インをすぐに許可したのは、ウィントンの父がピアニストのエリス・マリサリスであると聞いたからだ。ブレイキーとエリスは旧知の間柄だった。

「ジェームス・ウィリアムスによれば、少なくともその夜の時点では、ウィントンはジャズの演奏法を会得していないように感じられた。そしてジャズ・ミュージシャンとしてのパワーに欠けていた。しかしウィントンからは、それらの欠点や不足を補ってもなお余りある才能の奔流が実感できた。それは決して無視できるようなものではなかった」(『ウィントン・マルサリスは本当にジャズを殺したのか?』)

ジャズ・メッセンジャーズのレパートリーを知らなかったウィントンの耳元でコードを囁き続けたのは、アルト・サックスのボビー・ワトソンだった。ウィントンはそのコードに瞬時に反応して、一度の躓きもなく演奏を続けたという。

この日のプレイによってブレイキー門下への入門を許されたウィントンは、その8カ月後の1980年6月からスタートした「ジャズ・メッセンジャーズ・ビッグ・バンド」のツアー・メンバーに抜擢される。18歳の神童ウィントンの、それが事実上のプロ・デビューとなった。

ツアーはニューヨークからスタートし、その後ヨーロッパの各都市を回る大掛かりなものだった。「ビッグ・バンド」といっても実質は11人編成の拡大コンボで、ウィントンの兄で、当時はアルト・サックスがメイン楽器だったブランフォード・マルサリスもメンバーの1人としてバンドに参加している。その欧州ツアーの過程でバンドが出演したのが、オランダのノースシー・ジャズ・フェスティバル、そしてスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバルだった。

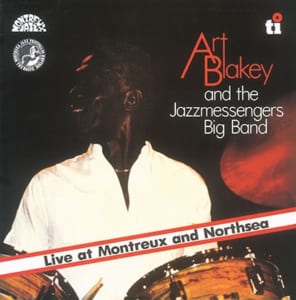

2つのフェスでの演奏は現在『ライヴ・アット・モントルー・アンド・ノースシー』というアルバムで聴くことができる。収録曲5曲のうち、1曲目のみがノースシーのライブで、残り4曲はモントルーのステージで録音されたものだ。日本版CDのジャケットは御覧のとおり目をそむけたくなるような代物で、紹介するのもはばかられるほどだが、このアルバムがジャズ史において重要なのは、ひとえにこののちジャズ界を背負って立つことになる天才トランペッターのこれが初の公式レコーディング作品であることによる。

トランペットが2人体制ということもあって、ウィントンのソロが聴ける場面は多くはないが、当時37歳のモスクワ出身のトランペッター、ヴァレリー・ポノマレフとの掛け合いでもまったく引けを取らない堂々たるプレイは、その後の彼の歩みを示唆している。アルバム全体の主役は、バンドの当時の音楽監督で、8カ月前のシット・インでウィントンに手ほどきをしたボビー・ワトソンである。5曲中3曲の作曲者もワトソンで、いずれの曲も黄金期のジャズ・メッセンジャーズの名曲群に匹敵する優れたバップ・チューンだ。

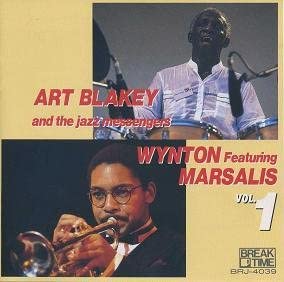

ブレイキーはこのツアーののちにバンドを通常のコンボ・サイズに戻し、ウィントン、ボビー・ワトソン、テナー・サックスのビリー・ピアーズの三管をフロントに配した新生メッセンジャーズをスタートさせる。そのメンバーでの最初の演奏を記録したのが、『アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ・フューチャリング・ウィントン・マルサリス’80 第1集』と『同第2集』の2枚のライブ盤である。このアルバムを聴くと、ツアーからわずか3カ月の間にバンドの音楽的主導権がワトソンから完全にウィントンに移り、メッセンジャーズがウィントンのバンドとなったことがはっきりわかる。

ジャズ・メッセンジャーズを足掛かりとして鮮烈なデビューを果たしたウィントンは、その翌年に、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの3人、すなわち60年代のマイルス・デイヴィス・クインテットのリズム隊を擁した初リーダー作『ウィントン・マルサリスの肖像』を発表し、現代ジャズ・シーンにおける最大のスターとしての道を歩み始めたのだった。

ジャズ・ファンにとって、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの諸作はほとんど入門編と見なされていて、ある程度ジャズを聴き続けると「今さら『モーニン』でもあるまい」と、レコードやCDが棚で埃を被ることになるのが一般である。しかし、ハード・バップの始まりを告げたと言われる名ライブ盤『バードランドの夜』を皮切りに、『カフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズ』『サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ』『モーニン』『チュニジアの夜』『ビッグ・ビート』『モザイク』と代表作をあらためて聴き連ねてみれば、ジャズ・メッセンジャーズとは、メンバーがどれだけ入れ替わっても、またスタイルが時代とともに変わっても、モダン・ジャズの真髄を体現し続けた素晴らしいバンドであったことがよくわかる。

ヴィム・ヴェンダースが製作総指揮を務めたドキュメンタリー『ブルノート・ストーリー』(2018年)では、一時期のブルーノート・レコードとは、事実上アート・ブレイキーのレーベルであったと語られている。アメリカの名の知れたジャズ・ミュージシャンの75パーセントは、メッセンジャーズに関わりがあったとも。75パーセントという数字に根拠はないとしても、ブレイキーが数々の名手を育てたジャズ界随一の名伯楽であったことは確かだ。ウィントン脱退後、テレンス・ブランチャード(トランペット)、ドナルド・ハリソン(テナー・サックス)、マルグリュー・ミラー(ピアノ)といった次世代のスターを育て、90年10月にブレイキーは逝去した。葬式には妻を名乗る女性が5人参列したという。音楽界においても私生活においても、生涯愛され続けた男だった。

文/二階堂 尚

〈参考文献〉『ニッポンの音楽批評 150年・100冊』栗原裕一郎・大谷能生著(立東舎)、『伝説のライヴ・イン・ジャパン』小川隆夫著(シンコーミュージック・エンターテイメント)、『ウィントン・マルサリスは本当にジャズを殺したのか?』中山康樹著(シンコーミュージック・エンターテイメント)

『ライヴ・アット・モントルー・アンド・ノースシー』

アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ・ビッグ・バンド

■1.Minor Thesis 2.A Wheel within a Wheel 3.Bit a Bittadose 4.Staieway to the Stars 5.Linwood

■Art Blakey(ds)、Valerie Ponomarev(tp)、Wynton Marsalis(tp)、Bill Pierce(ts)、Bobby Watson(ts)、Branford Marsalis(as,bs)、Robin Eubanks(tb)、Kevin Eubanks(g)、James Williams(p)、Charles Fambrough(b)、John Ramsey(ds)

■第14回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1980年7月19日

【モダン・ジャズ・カルテット】不動のメンバーで40年近い活動を続けた不世出のジャズ・コンボ ─ライブ盤で聴くモントルー Vol.60

投稿日 : 2025.03.17

【ハービー・ハンコック】ドラッグ中毒の渦中で披露した最高のパフォーマンス─ライブ盤で聴くモントルー Vol.59

投稿日 : 2025.01.20 更新日 : 2025.03.13

【リンゴ・スター&ヒズ・オール・スター・バンド】20数年の時を経て再現されたサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド──ライブ盤で聴くモントルー Vol.58

投稿日 : 2024.11.18

【キング・カーティス&チャンピオン・ジャック・デュプリー】R&B界のトップ・プレイヤーとニューオリンズの巨人の共演──ライブ盤で聴くモントルー Vol.57

投稿日 : 2024.09.16