TAG

シャクティジョン・マクラフリンスーパー・ギター・トリオハート・オブ・シングスフォース・ディメンションフリー・スピリッツマイルス・デイヴィスマハヴィシュヌ・オーケストラ

投稿日 : 2022.05.16

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

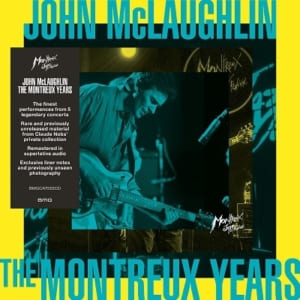

ニーナ・シモン、エタ・ジェイムス、マディ・ウォーターズ、マリアンヌ・フェイスフルと続いてきたライブ・コンピレーション『The Montreux Years』の最新作が先頃リリースされた。新たにラインアップに加わったのは、60年代末から半世紀以上にわたって活躍し続けているギター・レジェンド、ジョン・マクラフリンである。広範囲にわたる音楽スタイルに挑戦してきた彼の過去のステージから7曲がセレクトされたアルバムと、その音楽的歩みを紹介する。

ジョン・マクラフリンがマイルス・デイヴィスと初めてセッションをしたのは、英国からアメリカに渡って3日後のことだったという。マイルスは生前こう語っていた。

「ジョンの演奏は、イギリスに行った時に、デイブに紹介されて初めて聴いていた。デイブがトニーに渡したジョンのテープを、トニーから聴かされてもいた。で、彼がトニーと一緒にやっているところをカウント・ベイシーのクラブに聴きにいって、あまりにすばらしかったから誘ったんだ」(『マイルス・デイビス自叙伝』)。

デイブとはマイルス・バンドに新たに加わっていた英国人ベーシストのデイヴ・ホランド、トニーとはもちろん、60年代のマイルス・クインテットのドラマー、トニー・ウィリアムスである。

のちにライフタイムと名づけられるトニー・ウィリアムスのバンドに参加するために渡米したマクラフリンだったが、最初の本格的な仕事はマイルスとのレコーディングとなった。「ギターの弾き方を知らない人のように弾いてくれ」とマイルスから告げられた彼は、どうしていいかわからず、Eメジャーのキーでとくにテンポも気にせずに弾いたのだった。後日、テープを聴かされてマクラフリンは驚愕したという。彼のプレイが使われた曲がいつの間にか完成していたからである。その曲が収録されたのが、エレクトリック期マイルス初期の名作『イン・ア・サイレント・ウェイ』である。1969年2月、マクラフリンは27歳だった。

これは、『ジャズ・ギター・レジェンズ』というムック・シリーズ(シンコーミュージック・エンタテイメント)でマクラフリン本人が語っていることで、このムックにはほかにもマイルスに関連する興味深い話がいろいろと出てくる。

マイルスとのレコーディング・セッションはかなり独特なものだったらしい。全員でマイルスを囲んで、メンバーたちはマイルスの指示でプレイを始め、マイルスの指示でプレイを止める。それが当時のマイルスのセッションのスタイルだった。

「彼がまずテンポを決めて、このキーでというベーシックなアイデアだけがあって、残りは全部スポンテニアスなインプロヴァイズ。そんなセッションはそれまで一度も経験したことがなかった。いや、それ以後もない」

『イン・ア・サイレント・ウェイ』ののちも、『ビッチェズ・ブリュー』『ビッグ・ファン』『ジャック・ジョンソン』『ライヴ・イヴル』『オン・ザ・コーナー』と、70年代初期のマイルスの多くのアルバムでマクラフリンはプレイしている。とくにマイルスが全キャリアを通じて最もロックに接近した『ジャック・ジョンソン』は、マイルスとマクラフリンのダブル・リーダー・アルバムと言ってもいい作品で、セッション中にマクラフリンが、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの「シング・ア・シンプル・ソング」のリフをアレンジして弾いた即興のフレーズをマイルスは気に入って、「ジャック・ジョンソンのテーマ」と名づけのちのちまでステージやアルバムで取り上げたことはよく知られている。

『イン・ア・サイレント・ウェイ』レコーディングの翌年、マイルスから「お前は自分のバンドをつくるべきだ」と言われてマクラフリンが結成したのが、バイオリンを入れた5人編成のバンド、マハヴィシュヌ・オーケストラである。電子楽器を取り入れたジャズは、当時はまだフュージョンとは呼ばれてはおらず、クロスオーヴァーという用語も定着していなかったが、マハヴィシュヌは結果的にフュージョンの嚆矢となり、かつそのジャンルで最も成功したバンドの一つに数えられることになった。同じく、フュージョン・バンドの代表格であるリターン・トゥ・フォーエヴァーをチック・コリアが結成しようと考えたのは、マハヴィシュヌのステージを観たのがきっかけだったという。

何度かのメンバー変更を経て76年までマハヴィシュヌを率いたマクラフリンは、一転して、インド人のバイオリニストやパーカッショニストとともに4人編成のバンド、シャクティを結成し、インド音楽に接近してみせた。オリジナル・メンバーで録音した3枚のアルバムは傑作ぞろいである。その後も、パコ・デ・ルシア、ラリー・コリエル(のちにアル・ディ・メオラと交代)とのスーパー・ギター・トリオ、ハート・オブ・シングス、フリー・スピリッツ、フォース・ディメンションと、彼はさまざまなユニットやバンドを結成し、オーケストラとの共演も試みている。

ヒンズー教の導師に帰依して本格的に修行をしていた時期もあったマクラフリンだが、彼のキャリアはむしろ、もう一人の「導師」であったマイルスの哲学、すなわち「変化し続けることこそが善である」という思想によって導かれたように見える。その道程はマイルスのような鮮やかなストレート・ウェイを描いたわけでは必ずしもなかったが、絶え間のない変化を実践し続けたという一点において、マクラフリンはマイルスの高弟であった。

もっとも、クラシックの素養をベースに技巧性を追求した彼の音楽はあくまで白人的なもので、マイルスをフュージョンの祖と言えないのは、この音楽ジャンルがマイルスの混沌たるファンクのラインではなく、ロマンチックでテクニカルなマクラフリンのラインに沿っておおむね発展していったからである。フュージョンという音楽に対して音楽ファンの好悪がはっきり分かれる理由もそのあたりにあると思われる。

さて、良質な作品が次々に発表されているライブ・コンピレーションのシリーズ『The Montreux Years』の最新作として、ジョン・マクラフリンのアルバムが近頃リリースされた。自筆の英文ライナー・ノーツで彼は、モントルー・ジャズ・フェスティバルを「疑いなく、世界で最も偉大なフェスティバル」と表現し、フェスのプロデューサーであった故クロード・ノブスとは、妻を伴って自宅を訪れノブスの手料理をふるまわれるほどの仲であったと語っている。

マクラフリンのモントルー・フェスでの演奏は、以前コンプリート・ボックスとして発売されたことがあって、現在は中古市場で高額で取り引きされている。今回発売されたアルバムは、1984年から2016年までのステージから7曲がセレクトされたものだ。

最初の2曲は、サックスのビル・エヴァンスやキーボードのミッチェル・フォアマンを擁した80年代の新生マハヴィシュヌ・オーケストラによるもの。この頃のマクラフリンは、初期のギター・シンセサイザーであるシンクラヴィアに凝っていて、80年代型のシンセ・サウンドで押し切っている。これも好みの分かれるところで、少なくともオリジナルのマハヴィシュヌとはまったく別のバンドと見るべきだろう。

ほかに、ドラムスのデニス・チェンバースを迎えたセプテットであるハート・オブ・シングス、同じくチェンバースとジョーイ・デフランチェスコとのオルガン・トリオ、フリー・スピリッツ、マクラフリン自身が「自分の音楽キャリアの中で最高のバンド」と言うフォース・ディメンションの演奏からそれぞれ1曲ずつが選ばれている。

興味深いのは、フラメンコ・ギターの巨匠、パコ・デ・ルシアとのデュオによる2曲が収録されている点で、マクラフリンとパコはヨーロッパ・ツアーの一環としてモントルーのステージに立ったのだった。その2曲での観客の歓声はとくに大きく、2人のツアーが当時のヨーロッパで大いに話題になっていたことをうかがわせる。この1987年のステージの記録は別に2枚組CDとして発売されているので、この連載の次回で詳しく紹介したく思う。

先のムックでマクラフリンは、マイルスの自宅を訪ねた時のエピソードを紹介している。

「マイルスの家に行くと、彼はただ私がプレイするのをじっと聴いていた。そして『どういうことがやりたい?』と私に聴くんだ」

王のように君臨し、メンバーを自在に操っていたという印象が強いマイルスだが、レコーディングの逸話を含めたマクラフリンの証言からわかるのは、「君臨すれども統治せず」がマイルスの一貫したスタイルだったということだ。ミュージシャンが力を発揮できる環境を用意し、あとはそれぞれが思うままに演奏させて良質なハプニングが起こるのを待つ。つまりはジャズ的なアプローチということだが、そればかりではない。彼が求めたのはおそらく、メンバーの自由な演奏の影響を受けて自分自身が変化することだった。

50年代にマイルスに大きな影響を与えたのがビル・エヴァンスであり、60年代のそれがトニー・ウィリアムスだったとすれば、60年代末から70年代前半の、マイルスの音楽が最も大きく変動した時期において彼の音楽に進化の道筋を示したのがジョン・マクラフリンだった。マイルス研究の第一人者であった中山康樹氏は、マイルスがそれまで以上にハイ・ノートを多用するようになったのも、ワウ・ペダルを使うようになったのも、マクラフリンのギター・プレイの影響だったと指摘している。そうしてマイルスはそれまで誰もトランペットから出したことのなかった音を出して、この楽器とジャズの可能性を大きく広げたのだった。

マクラフリンは「自分を完全に律することが出来ればいつか完全な自由を手に入れることが出来る」と語っている。完璧なコントロールのもとの自由とは西洋クラシック音楽の発想である。ジョン・マクラフリンはどこまでもヨーロッパ人であり、エリック・クラプトンのような黒人音楽への憧れを今もって情熱の原資としているミュージシャンとははっきり異質な音楽家であると言っていいと思う。彼はその個性をもって、黒人のエスニシティとアコースティック楽器を基盤としてきたモダン・ジャズの歴史を大きく変える触媒のような役割を果たしたのだった。

文/二階堂 尚

〈参考文献〉『完本 マイルス・デイビス自叙伝』マイルス・デイビス、クインシー・トゥループ著/中山康樹訳(宝島社)、『ジャズ・ギター・レジェンズ Vol.6 ジョン・マクラフリン』(シンコーミュージック・エンターテイメント)、『ビッチェズ・ブリュー エレクトリック・マイルスのすべて』中山康樹著(廣済堂出版)

『The Montreux Years』

ジョン・マクラフリン

■1.Radio Activity(John McLaughlin & The Mahavishnu Orchestra) 2. Nostalgia(John McLaughlin & The Mahavishnu Orchestra) 3. Acid Jazz(John McLaughlin & The Heart of Things) 4.David(John McLaughlin & Paco de Lucia) 5.Sing Me Softly of the Blues(John McLaughlin & The Free Spirits) 6. Florianapolis(John McLaughlin & Paco de Lucia) 7.El Hombre Que Sabia(John McLaughlin & The 4th Dimension)

■John McLaughlin(g)ほか

■第18回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1984年7月18日ほか

【モダン・ジャズ・カルテット】不動のメンバーで40年近い活動を続けた不世出のジャズ・コンボ ─ライブ盤で聴くモントルー Vol.60

投稿日 : 2025.03.17

【ハービー・ハンコック】ドラッグ中毒の渦中で披露した最高のパフォーマンス─ライブ盤で聴くモントルー Vol.59

投稿日 : 2025.01.20 更新日 : 2025.03.13

【リンゴ・スター&ヒズ・オール・スター・バンド】20数年の時を経て再現されたサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド──ライブ盤で聴くモントルー Vol.58

投稿日 : 2024.11.18

【キング・カーティス&チャンピオン・ジャック・デュプリー】R&B界のトップ・プレイヤーとニューオリンズの巨人の共演──ライブ盤で聴くモントルー Vol.57

投稿日 : 2024.09.16