MENU

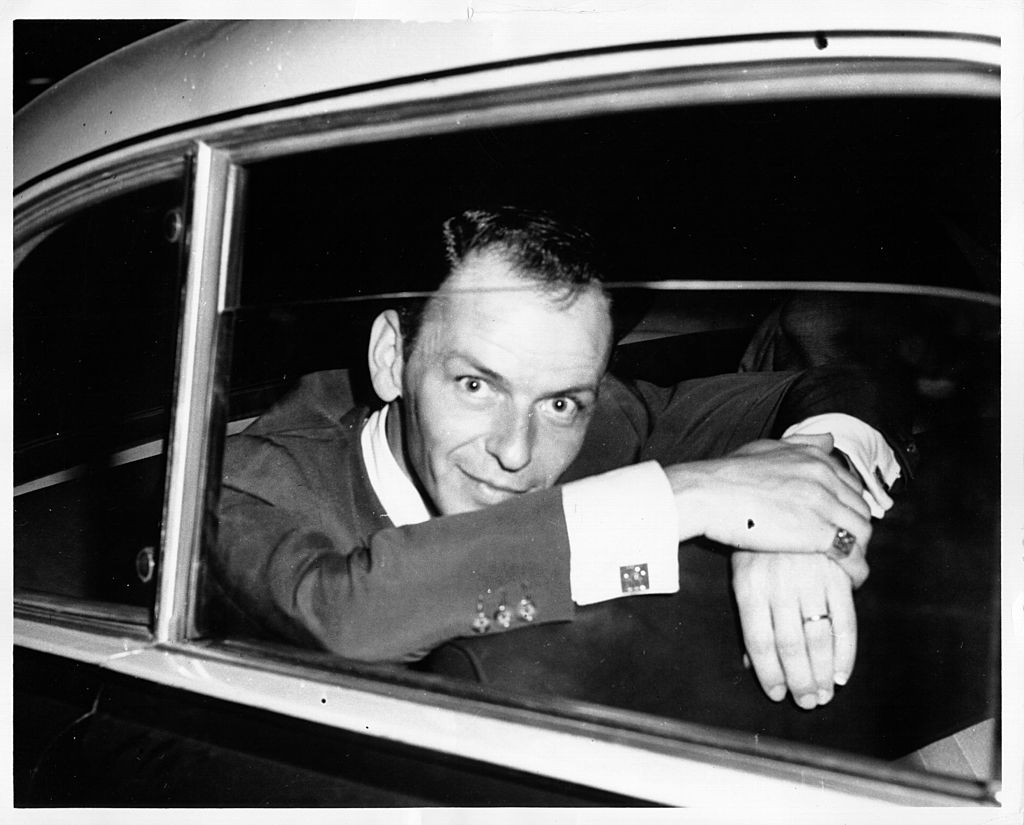

曲を歌唱によって表現するという点において、この人の右に出る白人シンガーはこれまでもいなかったし、おそらくこれからもいないだろう。生涯に1200以上の曲をレコーディングし、60本の映画に出演した大スター、フランク・シナトラ。彼はいわゆるジャズ・シンガーではなかったが、ジャズの世界に多大な影響を与えた不世出の歌い手だった。数多くの女性との浮名を流し、歴代の大統領と親密な関係を築き、マフィアとの仲を噂され続けた男。その音楽的功績と、彼が抱えた闇の領域を掘り下げていく。

モダン・ジャズにおける「オリジナル曲」の軽さ

ジャズの楽曲は、スタンダード、ブルース、オリジナルの3つに大別できる。モダン・ジャズという音楽ジャンルの特徴の一つは、セロニアス・モンクやチャールズ・ミンガスら作曲家としても傑出していた一部のミュージシャンを除いてオリジナル楽曲へのこだわりをもつ音楽家が少ないことで、その点がビートルズ以来自作自演を基本としているロックとの大きな違いである。

ビバップはジャズの歴史における最大の革命だったが、あれは演奏の革命であって、楽曲の革命ではなかった。そもそもビバップのミュージシャンたちは曲に革命を起こそうという気などなかったので、彼らにとって演奏の素材は何でもよかった。素材がブルースであれば、そのコード進行に沿って好きなように即興をし、ときにはその即興のフレーズをオリジナルの曲にしてしまった。チャーリー・パーカーの「ナウズ・ザ・タイム」や「ビリーズ・バウンス」はそういった曲である。

ビバッパーたちはまた、過去の楽曲を素材にし、そのコードに勝手にメロディをつけて別の曲にしてしまうこともよくあった。パーカーの「アンソロポロジー」はジョージ・ガーシュウィンの「アイ・ガット・リズム」の、「オーニソロジー」はモーガン・ルイスの「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」のコード進行を使った「オリジナル曲」である。同じ手法で、ピアニストのタッド・ダメロンは、コール・ポーターの「ホワット・イズ・ディス・シング・コールド・ラヴ」を「ホット・ハウス」に改作している。これらが盗作と言えないのは、コード進行とはパターンであって、それ自体に著作権はないからである。

ジャズ・ミュージシャンがオリジナル曲へのこだわりを見せるようになったのは1960年代のマイルス・デイヴィス・クインテットからで、マイルスは台頭するロックへの対抗意識からレパートリーをオリジナル中心に変えたのだった。それが可能だったのは、ウェイン・ショーターという独創的な作曲家がバンドにいたからである。

曲を「スタンダード化」する天才

統計があるわけではないので正確なところはわからないが、レコーディングされたモダン・ジャズの曲の中で最も多いのはスタンダードではないだろうか。スタンダードとは何か。多くのミュージシャンに取り上げられることによって広く知られることになった曲、ととりあえずは定義できる。では、なぜ多くのミュージシャンがその曲を取り上げたのか。いい曲だったから、というくらいしか言えることはない。それが十分な説明になっていないのは、スタンダード化していない「いい曲」がごまんとあるからである。

結局、スタンダードがスタンダードであるのは、それがいつの間にかスタンダード化したから、というトートロジーに帰するほかないが、一つ言えることがあるとすれば、その曲がスタンダード化することを促した歌い手なり演奏家がいたということだ。その人が歌い、奏でることで、曲の魅力が多くの人に伝わり、多くの音楽家たちが自分で歌ってみたい、自分で演奏してみたいと強く感じる。そしてその連鎖によって、特定の曲がスタンダード・ナンバーとして定着していく──。

フランク・シナトラは、その作用を引き起こす、つまり曲をスタンダード化する天才であった。「作曲家たちはシナトラを愛している。というのも、彼らが曲を仕上げた時に考えていた以上のものを、シナトラが引き出すからだ」と、評論家のウィルフレッド・シードは書いている(『ザ・コロンビア・イヤーズ1943-1952』ライナー・ノーツ)。「シナトラが気に入れば、その曲は合格したことになり、だからこそ今でも時々耳にすることができる」のだと。

実際、シナトラがレコーディングした膨大な曲のリストを見ると、「ジャズ・スタンダードとはシナトラのレパートリーのことである」と定義したくなるほどに、シナトラが歌った曲の多くはスタンダードとなって今日まで歌われ、奏でられ、聴かれ続けている。「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」も、「ナイト・アンド・デイ」も、「枯葉」も、「ニューヨークの秋」も、「パリの四月」も、「アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー」も、シナトラが歌わなかったらスタンダードになっていなかった可能性は大いにある。

聴衆との一体感を生み出す親密な声

シナトラが曲に命を吹き込む名手であったことは、マイルスも指摘している。「一つの曲から充分にその意味を引き出しているミュージシャンや作詞家は多くない。……フランク・シナトラはその数少ない例だ」(『ザ・ヴォイス──フランク・シナトラの人生』ピート・ハミル)。そればかりでなく、マイルスはトランペットの「歌わせ方」をシナトラから学んだのだった。以下は、チャーリー・パーカーのもとで修練を積んでいた駆け出しの頃を振り返ったくだり。

「オレはあの頃、シナトラやナット・キング・コールやオーソン・ウェルズの節回しまで聴いて、フレージングについてはずいぶんと勉強した。連中は、楽節とか文節とか句を声で言い回す真の達人だった」(『マイルス・デイビス自叙伝』)

マイルスは楽器の音のことをしばしば「ヴォイス」と呼んだが、あれは「ザ・ヴォイス」というよく知られたシナトラの愛称を意識してのことだったかもしれない。この愛称はファンやマスコミがつけたものではなく、シナトラの初期の広報エージェントだったジョージ・エヴァンスが広めたキャッチ・コピーだった。そのコピーを多くのアメリカ人がごく自然に受け入れたのは、シナトラが歌う声が、まさしく定冠詞つきの「声」と呼ぶほかないほど素晴らしいものだったからだろう。

「クリームのように滑らかな母音と、切れの良い子音」がシナトラの発声の特徴であり、「聴き手に親密な感じを与えること。それが彼の歌の中心にあった」とジャーナリストのピート・ハミルは表現する。彼は、ついに実現することのなかったシナトラの伝記本の著者に本人から指名された男である。

「シナトラ・サウンドとは巧みな息継ぎによるシームレスな音の輝き、完璧な発声による洗練されたニューヨーク風の切れ味、賢いマイクロフォンの使い方から生まれる自然で親密な聴衆との一体感などである」(『ザ・ヴォイス』)

「寂しさ」を歌い続けた男

シナトラは、代表的なクルーナー(crooner)であるとされる。croonとは曲を小声の低音で口ずさむことで、彼は憧れていたビング・クロスビーからその歌い方を学んだ。加えて、ベル・カントと呼ばれるイタリア・オペラの唱法を研究し、低い声で囁くようにして歌う独自のスタイルを確立したのだった。ウイスキーと煙草がその声を最終的に仕上げたとハミルは言っている。

シナトラの偉大な先輩であり、20世紀最大のポピュラー・シンガーと言われるビング・クロスビーも同じくバリトンのクルーナーであったが、ことジャズ界に対してはシナトラほどの影響力をもたなかった。2人の違いはどこにあったのか。

「クロスビーがもたらすものは快適さであり、広い意味での“アメリカ的”なるものだ。だがシナトラには一種の緊張感があった」とハミルは指摘する。シナトラの歌に「非アメリカ的な緊張感」をもたらしたのは、イタリア移民二世という彼の出自であった。それがハミルの見立てである。

アイルランド人やドイツ人に遅れてアメリカに移住してきたニュー・カマーたるイタリア人は、白人の中でもユダヤ人同様とくに強い迫害を受けた人々であった。歴史のある時期、米南部において黒人のリンチ殺人は日常茶飯事だったが、イタリア人がリンチで殺されることも多かったことはあまり知られていない。シナトラは同胞のそのような歴史をよく知っていたし、加えて自身の孤独癖を十代の頃から強く自覚していた。

「自分が一番感じるものを歌い上げるのが歌手だ。歌手は誰でもそれぞれに歌いあげたいテーマを持っている。……シナトラの場合それは孤独そのものであった」。そうハミルは言う。「シナトラの一生は、この孤独感をいかに癒すかに費やされた」のであり、「長いキャリアを通じて彼が歌い続けたのは、全て寂しさのバリエーションであった」のだと。

生きることの緊張、迫害の歴史、孤独、寂しさ──。常にタフガイを気取りながら、彼は自分を取り巻くそのような負の要素から目をそらさず、自身の歌の力とした。

「ラブソングの歌詞が“めそめそした“ものである場合、彼はそれを“めそめそした”ものとしてしっかり伝えた」

ハミルはこの言葉を使うことを周到に避けているが、シナトラの歌には「ブルース」があったということなのだと思う。アイルランド系で、快活で、健康的なクロスビーの歌には無縁だったブルースが。

そう考えれば、黒人ジャズ・ミュージシャンたちがシナトラの歌を受け入れたことにも納得がいく。彼・彼女らはシナトラの歌に「イタリア移民のブルース」を感じ、自分たちと同じ悩みと苦しみをその中に認め、彼が取り上げた曲を自分たちの曲として歌い、演奏した。その結果、シナトラのレパートリーの多くがジャズ・スタンダードとして定着することとなった──。悪くない仮説ではなかろうか。

「シチリア人のブルース」を描いた名作

しかし、「イタリア移民のブルース」という表現には、ブルースという言葉が背負う黒人の歴史とエスニシティの特別な意味合いを薄めてしまう傾きがある。ポルトガル語では、それを「サウダージ」と言うのかもしれない。では、イタリア人であるシナトラのブルースをどう表現すればいいか。さらに言えば、アジア人である私たち自身の中にも確実にあるはずのブルース感覚をどう呼べばいいか。

答えはないので「イタリア移民のブルース」という言葉を使い続けるが、映画『ゴッドファーザー』の全編には、まさしく「イタリア移民のブルース」と言うべき哀しみの感覚が充溢していた。あの映画はマフィアの一族を描いた作品であったから、あるいは「シチリア人のブルース」とすべきかもしれない。

『ゴッドファーザー』には、シナトラをモデルにしたと言われるジョニー・フォンテーンという歌手が登場する。シナトラの父はシチリア第二の都市、カターニャの生まれである。つまり、シナトラはシチリア系イタリア移民であった。マリオ・プーゾの手になる映画の原作小説が世に出たのは1969年だったが、その出版以降、シナトラにはマフィアとのつながりの噂が絶えなくなった。それはたんなる噂ではなく、はっきりした事実であったと今日では考えられている。シナトラとマフィアをつないだもの。それは「シチリア人のブルース」であったか、それとも別の何かであったか──。次回以降、フランク・シナトラとマフィアとの関係を掘り下げていく。

(次回に続く)

〈参考文献〉『ジャズ・スタンダード100』青木啓、海野弘著(新潮文庫)、『ザ・ヴォイス──フランク・シナトラの人生』ピート・ハミル著/馬場啓一訳(日之出出版)、『ヒズ・ウェイ』キティ・ケリー著/柴田京子訳(文藝春秋)、『完本 マイルス・デイビス自叙伝』マイルス・デイビス、クインシー・トループ著/中山康樹訳(宝島社)

1971年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、フリーライターとなる。現在は、ジャズを中心とした音楽コラムや、さまざまなジャンルのインタビュー記事を手がけている。本サイトにて「ライブ・アルバムで聴くモントルー・ジャズ・フェステイバル」を連載中。