投稿日 : 2022.07.19

【パコ・デ・ルシア】新たな領野に挑戦し続けたフラメンコの巨匠─ライブ盤で聴くモントルー Vol.44

文/二階堂尚

MENU

「世界3大ジャズ・フェス」に数えられるスイスのモントルー・ジャズ・フェスティバル(Montreux Jazz Festival)。これまで幅広いジャンルのミュージシャンが熱演を繰り広げてきたこのフェスの特徴は、50年を超える歴史を通じてライブ音源と映像が豊富にストックされている点にある。その中からCD、DVD、デジタル音源などでリリースされている「名盤」を紹介していく。

現代フラメンコ最大の巨匠、パコ・デ・ルシアが逝去したのは2014年である。彼は生前、ジャズ・ミュージシャンとの異種セッションに積極的に取り組んで、フラメンコ・ギターの表現の幅を広げようとした。おそらく最も多くの共演を重ねたのは、ジャズ界の雄、ジョン・マクラフリンだった。世界中のギター・ファンにパコの名を知らしめたスーパー・ギター・トリオでの活動から数年後。2人の天才はモントルー・ジャズ・フェスティバルのステージで熱演を繰り広げた。

100万枚のセールスを記録したライブ盤

欧州とアフリカの境をなすジブラルタル海峡を望むスペイン、アンダルシア地方のアルへシラスには、足を組んでギターを弾くパコ・デ・ルシアの像が立っている。この港町を故郷とする現代フラメンコ界最大の巨匠は、新たな領野に挑戦しては反発を受け、しかしその挑戦の結果をスタンダードとして定着させていくイノベーターだった。「足を組んでギターを弾く」というのもその一つで、本人からすれば演奏の際に上半身の可動性を高めるためのごく自然なスタイルであったが、伝統的なフラメンコ界からは「無礼な格好」とずいぶん批判を浴びたらしい。

他ジャンルとの共演もその挑戦の一つで、ジャズ・サックス奏者のペドロ・イトゥラルデの『フラメンコ・ジャズ』(1967年)への参加以来、パコは主にジャズ系のミュージシャンとの共演を繰り返してきた。サンタナやチック・コリアとのコラボレーションが有名で、今はなき田園コロシアムにおけるフェスティバル、ライヴ・アンダー・ザ・スカイでのチックとの共演を『ライヴ・イン・トーキョー1981』というアルバムで聴くことができる。

パコが共演に最も熱意を燃やしたのは、「スーパー・ギター・トリオ」での活動だった。トリオはラリー・コリエル、ジョン・マクラフリン、パコの3人で79年にスタートし、途中コリエルがアル・ディ・メオラに交替して、1枚のライブ・アルバムと2枚のスタジオ・アルバムを残している。中でもよく知られているのが80年のライブを収録した『フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ』で、トータル100万枚のセールスを記録したとの由である。このアルバムによってパコ・デ・ルシアの名とフラメンコという音楽ジャンルは世界中に広まったのだった。

12歳でレコード・デビューした天才

ギター・トリオでの活動も、やはり伝統的なフラメンコ界からはまったく歓迎されなかったようだ。最晩年のパコの姿を捉えた傑作ドキュメント『パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト』の中でジョン・マクラフリンは語っている。

「伝統主義者はパコを激しく糾弾した。彼らは音楽に対しあまりにも頑なすぎて、私と共演したことを批判したんだ。パコは気にせず信念に従った。彼は偉大なミュージシャンで、成長したいと願っていた」

伝統と革新の相克は歴史ある芸能が常に直面するアンビバレンツで、そのジャンルが命脈を保つためには革新が必須であっても、それによって伝統の精髄は希釈されざるを得ない。パコが多大な反発を受けたのは、彼がフラメンコの伝統を正統に受け継ぐギタリストであるとの評価を若い頃から得ていたからだ。その伝統の徒がジャズ・ミュージシャンと共演するのは、フラメンコ界からすれば裏切りにほかならなかった。

パコがカンタオール(フラメンコの歌い手)の兄、ペペとの共作でレコード・デビューしたのは12歳、最初のソロ・アルバムを出したのは19歳のときだった。以来、パコはサビーカスやニーニョ・リカルドといった先達の跡を継ぐ天才ギタリストと見なされていた。60年代当時のフラメンコはアンダルシアの地方音楽に過ぎず、スペイン人の中にもこの音楽を好んで聴く人は決して多くはなかった。フラメンコが「スペイン人の音楽」になったのは、パコがスタジオで即興でつくった「二筋の川(Fuente y Caudal)」(73年)がスペイン中で30万枚を売り上げる大ヒットとなってからである。これによってパコは伝統芸能界のみならず、広くスペイン音楽界のスターになったのだった。

ジャズ・ミュージシャンに感じたコンプレックス

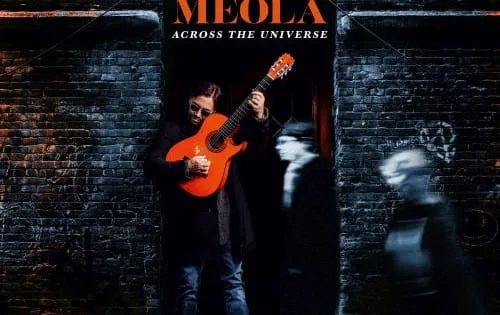

伝統の世界に安住できないのがイノベーターのイノベーターたる所以で、この時点ですでにジャズ・プレーヤーとの共演を果たしていたパコは、数年後、アル・ディ・メオラの『エレガント・ジプシー』(77年)のレコーディングに参加し、ワールドワイドな音楽市場に進出した。そのパコにマクラフリンがアプローチして実現したのが、先述のギター・トリオである。

もっとも、ジャズ・ミュージシャンとの共演は、ジャズ同様に即興を表現の核とするフラメンコ・ギタリストにとっても緊張を強いられるものだったようだ。パコは「どうやってソロをプレイすればいいだろう」とラリー・コリエルに訊いたが、コリエルは笑って答えなかった。そんな逸話が先のドキュメントに出てくる。天才一流の冗談だとコリエルは思ったのである。しかしパコがいたって真剣であることを知って、コリエルはジャズのハーモニーの考え方をパコに伝えたという。パコは語っている。

「ジャズ・ミュージシャンから多くを吸収できたが、コンプレックスも感じた。彼らのやり方についていくのはたいへんだった」

ドキュメントを見ると、パコが生涯にわたって音楽のストイックな求道者であったことがよくわかる。ジャズとのコラボレーションは彼にとって、楽しみというよりも求道的探究行為の一つだった。

「自分の旋律を探求し続けた。ハーモニーを外れかける手前にアドリブの醍醐味がある。完全に外すのではなく、ナイフの刃先のようにギリギリのところにね」

フラメンコの伝統にもジャズの語法にもとらわれない自由な境地に至って、道は一瞬拓けたとパコは述懐する。

「ある日、私は突然考えずにソロを弾いた。ハーモニーを気にせず、我を忘れて自由に弾き続けた。私の人生で忘れがたいソロになった。舞台に上がる度に思う。“同じことが起きるだろうか”と」

テクニックとハートの両方を兼ね備えたギタリスト

アル・ディ・メオラとの間には不仲が噂されたが、ジョン・マクラフリンとの関係は一貫して良好だったらしい。モントルー・ジャズ・フェスティバルのステージにパコとマクラフリンが2人で出演したのは1987年のことだった。現在は2枚組のライブ・アルバムでその全貌を聴くことできる。当日演奏された9曲中5曲は、スーパー・ギター・トリオの先述のライブ作『フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ』とそれに続くスタジオ作『パッション、グレイス&ファイア〜情炎』(1983年)の収録曲で、この共演がギター・トリオをデュオで再現することを狙ったものであったことがわかる。

最初にマクラフリンが単身登場し、彼が最も愛したミュージシャンの一人であったビル・エヴァンスゆかりの「マイ・フーリッシュ・ハート」のメロディを織り込んだソロ・プレイを聴かせる。続いてパコがステージに上がって、やはり一人で自作のフラメンコ曲「エル・パウネロ」を演奏する。デュオ・プレイが始まるのは続く3曲目からで、曲はチック・コリアの「スペイン」である。考え抜かれた展開と言うべきだろう。ここから先は、ほぼギター・トリオのレパートリーが続く。

会場の歓声がひときわ大きくなるのは、アンコールの「ガーディアン・エンジェル」で、これは『フライデイ・ナイト~』に唯一収録されたスタジオ・レコーディング作であった。それをライブで聴くことができるというのがこの歓声の意味だろう。やはり、みんなあのアルバムが大好きだったのである。

モントルーのライブ盤のCDの裏ジャケットには「息をのむフラメンコ・ミュージックの夕べ」といった一文がある。しかし、文字通りのフラメンコと呼べるのはパコがソロで演奏した一曲のみで、それ以外は「天才ギタリスト同士のスポーティなセッション」といった趣があり、その印象は『フライデイ・ナイト~』とも共通する。

先のドキュメント映画で、サンタナはパコを評して「テクニックとハートの両方を兼ね備えたギタリスト」といった意味のことを語っていた。その点で、パコはチャーリー・パーカー、ジョン・コルトレーン、ウェイン・ショーターらと同種のミュージシャンなのだと。

テクニックとハート。もしその二つを切り離すことが可能なのだとすれば、ギター・トリオやマクラフリンとのセッションにおいて、パコは自身のテクニックに集中しているように思える。むろんそれで申し分はないが、ではハートはどこにあったか。遠く故郷アンダルシアに残してきた、とまでは言えないにしても、パコは異種セッションに対し、ソロもしくはフラメンコとの歌い手との共演のときとはいわば別種のハートをもって臨んでいた印象を禁じ得ない。

フラメンコの世界に何かを残したと信じたい

フラメンコは、北インドにルーツをもつヒターノがつくった音楽であると言われる。以前はジプシー、最近ではロマと呼ばれる流浪の民族をスペインではヒターノと称する。アンダルシアに住み着いたヒターノが、故郷インドの音楽や、流浪の過程で身につけたアラブ音楽をアンダルシアの土着の音楽と融合したのがフラメンコであり、被抑圧層であったマイノリティにオリジンを発する点で、フラメンコは米国におけるブルースやゴスペルと共通する。フラメンコという音楽がもつ、聴き手の胸をざわつかせるような寂寥、焦燥、哀しみの感覚は、その歴史の蓄積から生まれた。そう断言できるほどにフラメンコを聴き込んでいるわけではない身ではあっても、フラメンコを聴いたときに感じるあの胸のざわつきを疑う理由はない。

パコがよそ行きではないハートによって演奏した傑作、例えば、『二筋の川(Fuente y Caudal)』(1973)、『アルモライマ』(1976)、『熱風(Siroco)』(1987)、あるいはカマロン・デ・ラ・イスラやマリア・バルガスといった優れた歌い手との共演作には例外なくそのざわつきの感覚がある。パコとマクラフリンのモントルーにおける共演作を聴いたリスナーが次に足を踏み入れるべきは、美しくも哀しいフラメンコの奥深い世界であろう。二人の天才ギタリストのテクニックの応酬に心地よく浸ったのちに、フラメンコの深い沼に身を沈め、伝統音楽の真髄に触れる──。何と素晴らしい音楽経験だろうか。

この不世出のフラメンコ・ギタリストがメキシコで客死したのは2014年、66歳のときであった。パコは生前こう語っていたという。

「僕は、自分が生きてきた世界──フラメンコの世界に、何かを残したと信じて、人生を終わりたい。僕を食べさせてくれ、僕の人生の中で一番の満足を与えてくれたこの世界に。僕がここにいた、だから何かが動いた、そう感じて欲しい。フラメンコの発展の中の一つの鎖として存在したと、覚えていて欲しい。そうすれば僕はこの世界に永遠に生き続けていけるのだから」(「パセオフラメンコ」2013年4月号)

文/二階堂 尚

〈参考文献〉『フラメンコ読本』イスパニカ編(晶文社)

『Paco and John/Live at Montreux 1987』

パコ・デ・ルシア&ジョン・マクラフリン

■1.One Melody/My Foolish Heart 2.El Panuelo 3.Spain 4.Chiquito 5.Florianapolis 6.Frevo 7.David 8.Sichia 9.Guardian Angels

■Paco de Lucia(g)、John McLaughlin(g)

■第21回モントルー・ジャズ・フェスティバル/1987年7月15日